|

| |

Kaiser Karl IV.

kam

vor über 700

Jahren,

am 14. Mai 1316,

in Prag zur

Welt.

Ebenfalls in Prag starb er

am 29. November 1378.

|

An Kaiser Karl IV.,

dem unser Auerbach

viel zu verdanken hat,

soll dieser Artikel erinnern.

Natürlich können das Leben

und das sehr umfangreiche Schaffen Karls,

„markanteste Herrscherpersönlichkeit

der zweiten Hälfte des Spätmittelalters“ (2),

auch nicht nur annähernd umfassend

hier dargestellt werden.

(Foto: we, Detail

Kaiser Karl IV.

Schöner

Brunnen, Nürnberg) |

|

Für Interessierte sei auf die sehr umfangreiche

Literatur über den großen deutschen Kaiser aus Böhmen hingewiesen; auch die

Eingabe des Stichworts

Karl

IV. in eine Suchmaschine am PC bietet weiterführende Informationen.

Im

Rahmen des Begleitprogramms zur Bayerisch-Tschechischen

Landesausstellung

vom 20. Oktober 2016 bis 5. März 2017 im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg

(GNM;

15. Mai bis 25. September 2016 in Prag) hielt ich im Sitzungssaal des

Rathauses meinen sehr gut besuchten Powerpoint-Vortrag

„Kaiser Karl IV. und Auerbach“.

Die

Luxemburger kommen auf den böhmischen Thron

|

König

Wenzel (Václav) III.

(* 1289, + 1306;

1301 König von Ungarn,

1305 König von Böhmen und Polen)

kam nach nur einem Jahr Regentschaft

als böhmischer König

ohne Thronfolger

durch Mörderhand ums Leben.

Die männliche Linie

des böhmischen Herrschergeschlechts

der Přemysliden,

die rund 400 Jahre

an der Macht gewesen waren,

starb damit aus. |

Rudolf

I. aus dem Hause Habsburg, als Rudolf III. seit 1298 Herzog von Österreich

und der Steiermark, wurde so 1306 König von Böhmen. Aber auch dieser starb

nach einem Jahr und so kam, gegen den Willen der Habsburger, Heinrich von Kärnten

auf den böhmischen Thron. Kurz darauf nahm eine böhmische Adelspartei, die

gegen ihren König Heinrich opponierte, Kontakt mit Heinrich

VII. (1278-1313) auf.

Dieser Luxemburger Graf war als Heinrich VII. 1308-1313 deutscher König, weil

ihn sechs der sieben Kurfürsten am 27. November 1308 gewählt hatten. Heinrich

von Kärnten war als König von Böhmen der Wahl ferngeblieben.

|

Die 7 Kurfürsten,

durch die Wappen

über ihren Köpfen kenntlich,

sind, von links nach rechts:

die Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier,

der Pfalzgraf bei Rhein,

der Herzog

von Sachsen,

der Markgraf von Brandenburg

und der König von Böhmen.

|

Heinrich

VII. war ab

29.6.1312 römisch-deutscher Kaiser und ab 1311 auch König von Italien. Er nutzte die instabile Lage in Böhmen aus und belehnte am 31. August 1310 seinen

erst vierzehnjährigen Sohn Johann mit dem Königreich Böhmen. Kurz darauf vermählte

Heinrich ihn in Speyer mit Prinzessin Elisabeth, einer Schwester von Wenzel III.,

mit dem, wie aufgezeigt, kurz zuvor 1306 das alte Herrscherhaus der Přemysliden

in männlicher Linie ausgestorben war.

|

„Kinderhochzeit von Speyer“

anno 1310:

Johann war 14,

Elisabeth immerhin

schon 18 Jahre alt.

Der Ehe entstammen

acht Kinder, darunter

Karl (Taufname Wenzel,

geb. 14.5.1316 in Prag),

der spätere

Kaiser Karl IV.

|

|

Nach

einigen Jahren mit Machtkämpfen hinter und vor den Kulissen wurde so schließlich der

Luxemburger Johann, Sohn von Heinrich VII. und der Margarete von Brabant, durch

diese Heirat (Kinderhochzeit von Speyer) mit Eliška (Elisabeth), einer Tochter

von Wenzel II. und der Habsburgerin Guta (Jutta), endgültig neuer König von Böhmen.

Das Geschlecht der Luxemburger

war auf dem böhmischen Thron angekommen.

Johann

von Böhmen, der Vater von Karl

Noch im Oktober 1310 zog Johann

mit einem Truppenkontingent von Luxemburg nach Böhmen, während etwa

gleichzeitig sein Vater Heinrich nach Italien aufbrach, um dort zum Kaiser gekrönt

zu werden. Johann war vom Vater im Falle von dessen Abwesenheit zum Reichsvikar

ernannt worden.

|

Am 7. Februar 1311

wurde Johann in Prag gekrönt.

Dem einheimischen Adel

musste er zugestehen, dass Ämter nur

mit in Böhmen und Mähren Gebürtigen

besetzt werden durften.

Für Johann bedeutete die Annahme

der böhmischen Krone auch,

dass er Ansprüche auf die Throne

von Polen und Ungarn erhob,

die ja die letzten beiden Přemysliden

ebenfalls innegehabt hatten.

|

|

1313 war für die Luxemburger und damit auch für König

Johann ein richtiges Unglücksjahr. Der Italienfeldzug seines Vaters Heinrichs

VII. wurde nämlich beinahe zur Familientragödie, denn sowohl er als auch seine

Mutter Margarethe und ein Bruder des Vaters kamen während desselben ums Leben.

Drei Jahre nach der Kinderhochzeit von Speyer wäre das Haus Luxemburg so

beinahe erloschen.

Balduin von Luxemburg (s. weiter unten), ein anderer Bruder Kaiser Heinrichs VII. und somit echter

Onkel des Böhmenkönigs Johann, war als Erzbischof und Kurfürst von Trier

(1307 bis 1354) einer der einflussreichsten Reichsfürsten und nun Senior des

Hauses Luxemburg; Johann war ja erst 17 Jahre alt.

Kurfürst Balduin von Trier (Wappen: rotes

Kreuz auf weißem Grund) begegnet seinem Neffen Johann, dem König von Böhmen

(Wappen: weißer Löwe auf rotem Grund). In der Begleitung Johanns erkennt man

an seinem Wappen (weißes Rad auf rotem Grund) den Erzbischof von Mainz. (aus

dem Bilderzyklus des Codex Balduini Trevirensis, Landeshauptarchiv Koblenz; .pdf)

Vergebens bemühte sich Johann, Nachfolger seines Vaters Heinrich auch als römisch-deutscher

König zu werden. Es gelang ihm nämlich nicht, die deutschen Kurfürsten

auf seine Seite zu ziehen, vor allem auch deshalb, weil diese lieber einen schwächeren

Kandidaten wählen wollten. Die Wahl fiel 1314 schließlich auf den

Wittelsbacher Ludwig, und Johann musste sich fügen. In der Folge standen die

Luxemburger und die Wittelsbacher aber gemeinsam gegen den Habsburger

Friedrich den Schönen, der von einem Teil der Kurfürsten gewählt worden war.

|

Friedrich der Schöne,

hier ein Bild aus dem 19. Jhdt.,

aus dem Hause Habsburg

war 1314-30 Gegenkönig

des Heiligen Römischen Reichs.

Nach der verlorenen Schlacht

bei Mühldorf gegen seinen

Vetter Ludwig setzte ihn dieser

drei Jahre auf der Burg Trausnitz

in Gefangenschaft. |

Ludwig

IV. der Bayer

Das Leben

Ludwigs des Bayern (1281/82 – 1347) war geprägt von schwerwiegenden

Auseinandersetzungen.

Geboren

in München als Sohn des Herzogs

Ludwig

II. des Strengen von Oberbayern wurde

er 1294 „Herzog von Bayern und Pfalzgraf bei Rhein“. Am Beginn der weiteren

Karriere des jungen Wittelsbachers

stand der Sieg bei

Gammelsdorf 1313 über die Österreicher.

In dieser Schlacht waren auch Auerbacher dabei; zum

Dank erhob Ludwig den Markt im Jahr danach zur Stadt.

1314 trat Ludwig dann als Kandidat der Luxemburger Partei zur Wahl

des deutschen Königs mit dem Titel „Rex Romanorum“ (römisch-deutscher König)

an. Ein Teil der Fürsten wählte allerdings den

Habsburger

Friedrich den Schönen

zum Gegenkönig. Ludwig wurde so erst nach der gewonnenen Schlacht bei

Mühldorf

1322 endgültig alleiniger deutscher König und wollte/sollte nun auch römisch-deutscher

Kaiser werden.

Jetzt stand der nächste große Konflikt an, nämlich der mit dem

Papsttum. Das

führte 1324 sogar zur

Exkommunikation

von König Ludwig. Dieser zog Anfang Januar 1328 nach Rom – die Päpste waren

1309 bis 1377 im französischen Avignon

– und ließ sich dort von einem Bischof zum Kaiser salben.

|

Ludwig IV. der Bayer

im Ornat des Kaisers

mit

Reichsapfel und Zepter.

(Gemälde aus dem 19. Jhdt.

im Rathaus Mühldorf am Inn)

Ludwig war der 1. Kaiser,

der nicht vom Papst

gekrönt und gesalbt wurde.

Er erklärte Papst

Johannes XXII.

sogar für abgesetzt

und ließ von Volk und Klerus

einen Franziskanerpater

als Papst

Nikolaus V. wählen.

Kuriale

und papstnahe Quellen

bezeichneten Ludwig

in gezielter Herabsetzung

mit dem Beinamen

„der Bayer“.

|

|

1346 wurde

der böhmische König Karl auf Betreiben von Papst

Clemens

VI. zum Gegenkönig Karl IV. gewählt. Noch über den Vorbereitungen zu

einer Entscheidungsschlacht gegen Karl starb

Ludwig

am 11. Oktober 1347 während einer Bärenjagd.

|

Ludwig

der Bayer

fand im Münchner Liebfrauendom

seine letzte Ruhestätte.

Die Grabplatte dort zeigt

Ludwig mit hübschen Locken

und mit der Krone.

Es ist wohl

ein Porträt des Kaisers,

der 1314 den Markt Auerbach

zur Stadt erhob.

|

König Johann von Böhmen versuchte, zum Teil mit Erfolg, europäische

Politik zu machen und seinen Einfluss und den des Hauses Luxemburg zu festigen. Auf dem Höhepunkt seiner Macht war Johann schließlich

König von Böhmen (1310-1346), Markgraf von Mähren (1310-1333), Graf von

Luxemburg (1313-1346) und Titularkönig von Polen (1310-1335).

Johann

von Luxemburg, der große Reiter und Turnierheld, erblindete 1337 auf dem

rechten Auge infolge eine Erbkrankheit der Luxemburger. Drei Jahre später

verlor er nach einer missglückten Operation auch das linke Auge und bekam

deshalb den Beinamen „der Blinde“.

Der Vater Karls IV. war der Erste seines Geschlechts auf dem böhmischen

und dem deutschen Thron, und ebnete so den Weg für seinen berühmten Sohn.

Karls

Kindheit und Jugend

Diesem Johann von Luxemburg und seiner Frau Elisabeth, einer Tochter von Wenzel

II. (1278-1305 König von Böhmen), wurde am 14. Mai 1316 in Prag ein Sohn

geboren, der traditionsgemäß auf den böhmischen Herrschernamen Wenzel getauft

wurde und einmal Nachfolger auf dem böhmisch-römisch-deutschen Thron werden

sollte. Erst später (1323, am Hofe des französischen Königs) erhielt er bei

der Firmung den fränkischen Herrschernamen Karl.

|

„Das

Schicksal

des Kronprinzen

(Anm.: Wenzel, später Karl IV.)

bestimmte sein Leben schon

in den ersten Wochen,

als ihn der Vater

vom unsicheren Prag weg

auf die Feste Bürglitz

bringen ließ, und dort

war offenbar ein treuer

Burghüter wichtiger

als eine gute Amme. |

Danach

wurde der Dreijährige das Objekt einer politischen Zerreißprobe. Denn 1319,

als es den böhmischen Baronen gelang, …, den König auf ihre Seite zu ziehen,

überfiel Johann kurzentschlossen Frau und Kinder, die sich, Zeichen des Zerwürfnisses,

ins westböhmische Elbogen zurückgezogen hatten. Johann entzog seiner Frau den

Kronprinzen … Karl hat danach vermutlich seine Mutter nie mehr wiedergesehen."

(1, Seite 115f)

|

Die Beziehung zwischen Elisabeth

und Johann war schwierig.

1323 gebar sie Zwillinge, die

letzten ihrer sieben Kinder;

diese beiden kamen jedoch

im bayrischen Exil zur Welt,

wohin die Königin hatte flüchten müssen.

1325 durfte sie nach

Böhmen zurückkehren

und

lebte in völliger Einsamkeit,

getrennt vom Mann, der in Europa

seine Aufgaben wahrnahm,

und getrennt von den Kindern,

die an verschiedensten Königs-

und Herzoghäusern lebten. |

"Die Königin lebte in

Mělník oder in Königsaal oder gar im bayerischen Cham wie

eine Witwe oder eine Verbannte. Ihre Kinder, ihre Trümpfe im politischen Spiel,

wurden ihr eines nach dem anderen entrissen. Karls Verhältnis zum Vater blieb

immer kühl, von gegenseitigem Mißtrauen genährt, von der Einsicht in die

Machtverhältnisse bestimmt, nicht vom Vertrauen. … Der Siebenjährige wurde

vom Vater nach Frankreich geschickt, zur Erziehung im selben Milieu, das schon

die letzten beiden Generationen der Luxemburger zu Herrschern herangebildet

hatte, aber mit größerer Sorgfalt noch, denn das Geschlecht war inzwischen

avanciert in der europäischen Politik wie am Hofe. Karl ging als Kronprinz nach

Paris und zudem als Neffe der Königin. Diese Schwester seines Vaters hatte ihn

schon in Böhmen in ihrer Obhut, als ihm die Mutter genommen worden war, …“

(1, Seite 115f)

|

Kurz

nach seiner Ankunft

wurde Karl 1323 in Paris

mit der Prinzessin

Blanca Margarete von Valois,

die selbst erst sechs Jahre

alt war, verheiratet.

Aus dieser ersten Ehe Karls

gingen zwei Töchter hervor.

Das Bild zeigt das junge Paar

nach der Krönung 1347;

ein Jahr danach,

1348, starb Blanka und ist

im Prager Veitsdom begraben.

|

|

1324,

ein Jahr nach der Ankunft und Verheiratung des jungen böhmischen Kronprinzen in

Paris, starb Maria von Luxemburg, die Tante, im Alter von erst 19 Jahren.

Daraufhin wurde Pierre Roger, der spätere Papst Clemens

VI. (1342-1352), der eigentliche Erzieher am königlichen Hof in Paris. Der

siebenjährige Wenzel bekam nun anlässlich seiner Firmung den Namen

seines Paten,

des Königs Karl IV. (Beinamen: der Schöne; 1322-1328 König) von Frankreich,

und wurde damit ausdrücklich auch unter das Patronat Karls

des Großen gestellt.

Karls

Aufstieg

Nach kurzem

Aufenthalt bei Erzbischof und Kurfürst Balduin

in Trier, dem oben schon genannten Onkel seines Vaters, wurde Karl 1331 Statthalter seines

Vaters Johann in der Lombardei.

Diese umfasste damals nicht nur die heutige Regione

Lombardia, sondern weite Teile Oberitaliens. Dort nahm der Fünfzehnjährige

erstmals selbständige Amtshandlungen vor, auch wenn das Vorhaben seines Vaters,

in Oberitalien einen eigenen luxemburgischen Herrschaftskomplex zu errichten,

1333 vor allem aufgrund der Opposition einiger mächtiger italienischer

Stadtstaaten und des Königreichs Neapel scheiterte.

1334-1346 nahm Karl als Markgraf von Mähren

für den häufig abwesenden Vater die Regentschaft im Königreich Böhmen wahr.

Am 11. Juli 1346 wurde Karl in Rhens

von fünf der sieben Kurfürsten, nicht zuletzt dank der Hilfe von Papst Clemens

VI., gegen Kaiser Ludwig den Bayern zum deutschen König gewählt und am 26.

November in Bonn gekrönt.

|

1338 trafen sich in Rhens

die deutschen Kurfürsten

("Kurverein

von Rhens").

Der Königsstuhl

von Rhens,

ein steinerner, zweistöckiger

Achteckbau als vergrößerte

Darstellung eines Throns,

erinnert

daran.

|

Karl wird böhmischer und des

Heiligen Römischen Reichs König

Schon bei der Wahl gegen Ludwig den Bayern (11. Juli 1346 zu Rhense) hatte sich

wie so oft das kluge Taktieren von Karl als entscheidend erwiesen. Karl „… gestand

dem Papst alles zu, was dieser von ihm verlangte, namentlich sich nie in die

italienischen Angelegenheiten mischen zu wollen, wie er denn überhaupt stets

die bereitwilligste Unterordnung unter die Kirche zur Schau trug, um dafür auf

des Papstes Gegendienste rechnen zu können, namentlich in der Besetzung der

deutschen Erzbistümer und Bistümer mit Männern, die ihn bei seinen Entwürfen

unterstützten.“ (4, Seite 515f)

|

Karls

Vater Johann

(links sein Siegel)

fiel am 26. August 1346

in der ersten bedeutenden Schlacht

im Hundertjährigen Krieg

zwischen England und Frankreich (1337-1453)

bei Crécy in

Nordfrankreich.

|

Am 2.

September 1347 wurde Sohn Karl offiziell der Nachfolger seines Vaters Johann als böhmischer König.

|

Nach

dem Tod von Kaiser

Ludwig dem Bayern (1347)

wollten dessen Anhänger

den thüringischen Grafen

Günther

von Schwarzburg

als Gegenkönig zu Karl IV.

Günther war als Diplomat

im Dienst von Kaiser Ludwig

aus dem Haus Wittelsbach

gestanden und ließ sich überreden,

1349 als dessen Nachfolger

zu kandidieren.

|

Am 30. Januar 1349 wurde Günther von

Schwarzburg schließlich im

Dominikanerkloster zu Frankfurt am Main von der Wittelsbacher Partei und deren

Anhängern gewählt. Für ihn stimmten der Markgraf von

Brandenburg, Kaiser Ludwigs Sohn Ludwig V., sowie der Herzog von

Sachsen-Lauenburg, der Pfalzgraf bei Rhein Rudolf und der abgesetzte Erzbischof von

Mainz, Heinrich von Virneburg.

Karl

heiratete wenige Monate nach dem Tod seiner ersten Gattin

Blanche von Valois

(links) im Sommer 1348 bereits am 4. März 1349 Anna

von der Pfalz (rechts), die zwanzigjährige Tochter des wittelsbachischen

Pfalzgrafen Rudolf.

Da

dieser Rudolf ohne männlichen Nachkommen war, verband er sich mit seinem neuen

Schwiegersohn Karl „ewiglich mit leip, mit gut, mit lande, vesten und mit

luten … wider allermeiniglich, nymant uz zu nemen“. (1, Seite 162)

|

Drei Kurfürsten unter ihren

Wappen:

v.l. Peter von Mainz, Balduin von Trier

und Rudolf II. der Blinde. (1341)

Rudolf war Pfalzgraf bei Rhein (1329-53)

und wurde nun ist der zweite Schwiegervater

von Karl. Erinnert sei daran, dass

dieser Rudolf wenige Wochen

vor der Hochzeit seiner Tochter

Anna für Günther von Schwarzburg

und gegen seinen nunmehrigen

Schwiegersohn Karl gestimmt hatte.

|

Durch

diese Heirat sicherte sich Karl zumindest für die nächsten Jahre Hartenstein,

Neidstein, Plech, Velden und Auerbach „in der oberen Pfalz“ und „waz darzu

gehoret, besucht und unbesucht, ob der erde und under der erde, uf wazzer und

weide …“ (nach 1, Seite 162)

Das ca. 400 Jahre später als "Neuböhmen"

bezeichnete Territorium war so entstanden.

Mit

diesem Schachzug – und 20.000 Gulden in bar - gelang es Karl letztlich, den

Gegenkönig Günther von Schwarzburg zur Aufgabe zu bewegen; zwei Monate danach

starb er. Nun hatte Karl offensichtlich keine politischen Gegner mehr in

Deutschland. Deshalb fand am 17. Juni 1349 in Frankfurt die diesmal einstimmige

Wahl zum deutschen König statt. Ihr folgte am 25. Juli 1349 Karls erneute

feierliche Krönung zum deutschen König, diesmal in Aachen. Da sich der

eigentlich dafür zuständige Kölner Erzbischof krank in Paris aufhielt, wurde

Karl von seinem luxemburgischen Verwandten Erzbischof Balduin von Trier gekrönt.

|

Balduin

von Trier

spielte im Leben Karls IV.

eine große Rolle.

Noch am Krönungstag 1349

übertrug ihm König Karl

die Verwaltung des Reiches

und die seines Stammlandes Luxemburg.

(Detail Balduinbrunnen, Trier)

(Ein früher Europäer, SRZ) |

|

Durch

eine katastrophale Pestepidemie,

die bereits seit 1347

wütete und noch einige Jahre dauern sollte, verringert sich die Bevölkerung

Deutschlands und Europas um etwa ein Drittel. Ganze Landstriche verödeten,

Hungersnot und Landflucht machten sich breit und suchten vor allem die einfachen

Leute heim.

Nachdem

also Karl am 25. Juli 1349 in Aachen durch seinen Großonkel Balduin abermals

zum römischen König und am folgenden Tag auch seine junge Frau Anna von der

Pfalz zur Königin gekrönt worden war, blieb das Paar noch einige Zeit am Rhein

und begab sich dann nach Prag, wo Anna am 1. November auch als böhmische Königin

gekrönt wurde. Sie erwartete zu dieser Zeit ihr erstes Kind, und am 17. Januar

1350 wurde tatsächlich der ersehnte Erbe geboren, der in der Taufe den Namen

Wenzel erhielt. Damit schien endlich der Fortbestand des Geschlechts gesichert.

Der kleine Wenzel starb jedoch am 30. Dezember 1351 mit knapp zwei Jahren und

wurde im Prager Veitsdom begraben.

|

Den mächtigen dreischiffigen

Dom auf dem Prager Hradschin

ließ Karl ab 1344 im Stil der Gotik

erbauen. Fertig gestellt wurde er

allerdings erst 1929.

Seine Maße sind beachtlich:

124 Meter lang, 33 Meter hoch,

das Querschiff ist 60 Meter breit.

Der Hauptturm ragt 99 Meter

in die Höhe und bietet

einen überwältigenden Blick

auf die Stadt Prag.

Zahlreiche Kaiser und Könige

und deren Gemahlinnen

haben im Veitsdom

ihre letzte Ruhestätte. |

Königin

Anna war zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal 23 Jahre alt, und so bestand die

berechtigte Hoffnung, dass sie noch weitere Kinder und vor allem einen

Thronfolger zur Welt bringen würde. Aber bereits am 2. Februar 1353 folgte sie

ihrem kleinen Sohn nach und wurde bei ihm im Veitsdom beigesetzt.

Dritte

Ehe von König Karl

Der

junge siebenunddreißigjährige Witwer Karl IV. hielt nun um die Hand der erst

vierzehnjährigen Anna von Schweidnitz

an. Schon im Alter von 11 Jahren war diese 1350 dem damals erst elfmonatigen

Wenzel, Sohn und geplantem Thronfolger Kaiser Karls IV., zur Ehe versprochen

worden. Nachdem der kleine Wenzel und seine Mutter Anna von der Pfalz,

bekanntlich zweite Ehefrau Karls, gestorben waren, wollte dieser die ursprünglich

als Schwiegertochter vorgesehene Anna heiraten. Am 27. Mai 1353 wurde in Ofen

die Hochzeit gefeiert.

Karl IV. und Anna von

Schweidnitz auf einem Wandbild in der Katharinenkapelle der Burg Karlstein,

entstanden um 1357, also zu Lebzeiten beider. (Karlstein liegt etwa 30 km

südwestlich Prags, wurde von Karl erbaut und

Kaiserkrönung in Rom

Im September 1354 brachen Karl und seine Frau Anna mit

nur 300 Rittern nach Rom auf, um die höchste Würde, die Kaiserkrone, entgegen

zu nehmen. Auf dem Weg dorthin wurde Karl am 6. Januar 1355 in Mailand zum König

von Italien gekrönt.

Papst Innozenz VI. allerdings residierte wie seine Vorgänger und Nachfolger

nicht in Rom, sondern im französischen Avignon.

Sitz der Päpste in Avignon

Seit 1309 war die französische Stadt

an der Rhône der Sitz des Papstes. Papst Benedikt XII. begann dort 1334 mit der

Errichtung des Palais,

das in den Folgejahren fertig gestellt und erweitert wurde.

Als

1377 Gregor XI. seine Residenz wieder nach Rom verlegte, wählten vor allem die

französischen Kardinäle 1378 einen Gegenpapst, der weiterhin in Avignon blieb.

Beendet wurde dieses „abendländische Schisma“

erst 1417 durch das Konzil von Konstanz, auf dem Martin V. als neuer Papst gewählt

wurde. Dieser residierte wieder in Rom; in Avignon

blieben aber noch bis 1430 drei Gegenpäpste.

|

Karl

IV. und seine Gemahlin

Anna von Schweidnitz

wurden am Ostersonntag

(5. April) des Jahres 1355

in der Peterskirche in Rom

von einem Kardinal

als Legaten des Papstes

zum Kaiser gekrönt.

(Bildquelle) |

Ein

sechstes und letztes Mal wurde Karl IV. übrigens 10 Jahre später gekrönt, und

zwar am 4. Juni 1365 in Arles zum König von Burgund. Er demonstrierte damit

auch die Ansprüche des Reiches im Westen.

Die Goldene Bulle

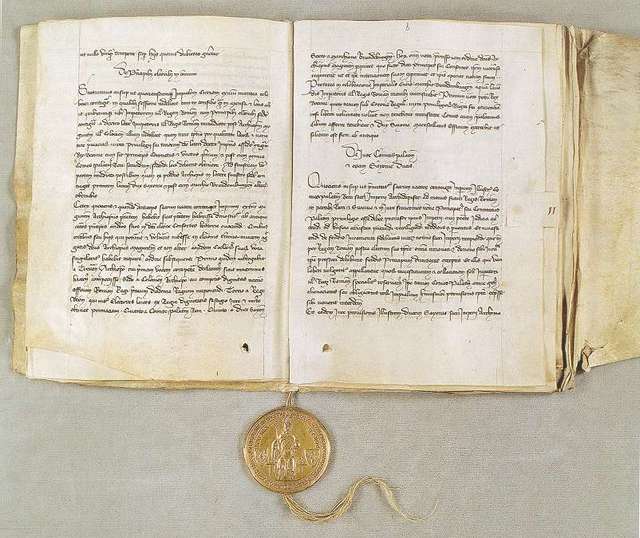

Das wohl

wichtigste Gesetz des Heiligen Römischen Reiches und damit auch Kaiser Karls

IV. ist die "Goldene Bulle" aus dem Jahr 1356.

|

Die Vorderseite

zeigt Kaiser Karl,

auf einer Thronbank sitzend

mit Krone, Szepter und Reichsapfel,

flankert von Wappenschilden

(rechts einköpfiger Reichsadler,

links böhmischer doppelschwänziger Löwe).

Die Umschrift außen lautet:

KAROLVS

QVARTVS DIVINA FAVENTE CLEMENCIA

ROMANOR(UM) IMPERATOR SEMP(ER) AUGUSTUS

(Karl IV., Von Gottes Gnaden Römischer Kaiser,

zu allen Zeiten Mehrer des Reiches)

Innen steht ET BOEMIE REX

(und König von Böhmen).

|

|

Die Rückseite zeigt

stilisiert

die Stadt Rom.

Die

Umschrift lautet:

ROMA CAPVT MVNDI,

REGIT ORBIS FRENA ROTVNDI

(Rom, das Haupt der Welt,

lenkt die Zügel des Erdkreises).

Im Portal steht

AUREA ROMA (Goldenes Rom). |

|

Die

ersten 23 Kapitel des Gesetzeswerkes wurden Anfang 1356 in Nürnberg erlassen,

die Kapitel 24 bis 31 Ende des Jahres in Metz. Die Veröffentlichung erfolgte in

einer festlichen Akt am 25. Dezember 1356.

|

Von

der Goldenen Bulle

wurden sieben durch

Besiegelung der

kaiserlichen Kanzlei

beglaubigte Ausfertigungen

gemacht. Je eine erhielt

der König von Böhmen,

der Erzbischof von Mainz,

der Erzbischof von Trier,

der Erzbischof von

Köln,

der Kurfürst von der Pfalz,

die Reichsstadt Frankfurt

und die Reichsstadt Nürnberg. (5, Seite 10f) |

Die

Goldene Bulle legte in lateinischer Sprache das Verfahren der deutschen Königswahl

fest. Dabei wird das erstmals 1273 bei der Königswahl Rudolfs von Habsburg

angewandte Verfahren, den König nicht mehr "vom Volk" sondern von

einem Kurfürstenkollegium wählen zu lassen, rechtlich verankert. Die Goldene

Bulle beinhaltet also kein neues Recht, sondern vereinigte schriftlich bisher

nur mündlich tradiertes Gewohnheitsrecht. Sie

stellt ein folgenreiches und erfolgreiches Instrumentarium für die weitere

Zukunft des deutschen Kaiserreiches dar und beginnt mit dem Satz: "Ein

jedes Reich, das in sich selbst zerspalten ist, wird zerstört werden."

In der Goldenen Bulle wurde vor allem die machtvolle Stellung der deutschen Fürsten

festgelegt. Aus ihren Reihen wurden sieben Kurfürsten festgelegt, denen das

ausschließliche Recht der Königs- und Kaiserwahl zustand: drei geistliche (die

Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln) und vier weltliche Fürsten (der Herzog

von Sachsen, der Markgraf von Brandenburg, der Pfalzgraf vom Rhein und der König

von Böhmen).

Andere Herrscher, wie die Herzöge von Bayern und Österreich, gingen leer aus.

|

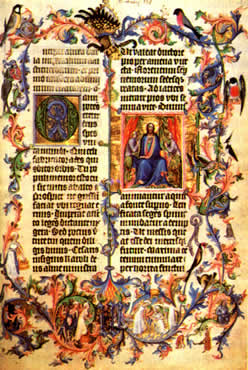

Der Wiener Codex 338

ist eine kunstvolle Abschrift

der „Goldenen Bulle“, deren

Ausschmückung im Stile der

böhmischen Buchmalerei

von höchster Qualität ist.

Sie wird eingeleitet mit

"es beginnt die Goldene Bulle

der kaiserlichen Verfassung".

Die Schrift enthält 48 Miniaturen

und gilt als die schönste Fassung

aller erhaltenen Handschriften

dieses bedeutenden Textes.

Entstanden ist die im Jahr 1400

im Auftrag von Karls Sohn Wenzel,

römisch-deutscher König.

Wenzel wurde im gleichen Jahr

als römischer König abgesetzt. |

Die Kürfürsten

erhielten in der Goldenen Bulle zusätzlich einige bisher dem König

vorbehaltene Rechte. So wurden sie z.B. von der kaiserlichen Rechtsprechung

befreit, durften eigene Münzen prägen und Zoll erheben und erhielten das

Recht der Primogenitur. Durch das

neue kürfürstliche Wahlrecht brauchte der Kandidat für den Herrschertitel die

Mehrheit von vier der sieben Stimmen und war dann einstimmig gewählt. Der erwählte König bzw. Kaiser konnte

nunmehr auch ohne päpstliche Salbung regieren und ein päpstlicher Einspruch

blieb wirkungslos. Damit war der entscheidende Schritt vom Universalreich zum

nationalen Reich mit Schwerpunkt nördlich der Alpen getan.

Endlich

ein Thronfolger für Kaiser Karl

Nach einer Tochter Elisabeth gebar Anna von Schweidnitz am 26. Februar

1361 in Nürnberg

den ersehnten Thronfolger, der kurz darauf in der dortigen Sebalduskirche

in Anwesenheit u.a. der Erzbischöfe von Prag, Köln und Mainz auf den Namen Wenzel getauft

wurde.

Die Taufe fand am Sonntag Misericordias Domini (11. April) des Jahre

1361 statt.

|

Die

Sebalduskirche

Nürnberg

entstand in der ersten Hälfte

des 13. Jahrhunderts und ist

seit 1525 evangelisch.

Sie enthält u. a. Werke

der berühmten Nürnberger

Albrecht Dürer,

Adam Kraft,

Veit Stoß

und Peter Vischer.

Vor allem durch die Bomber

der Royal Air Force

wurde die Nürnberger Altstadt

mit der Sebalduskirche

am

2. Januar 1945 fast völlig zerstört.

(Chronologie

der Luftangriffe)

|

|

Eine Besonderheit in der

Sebalduskirche

ist der sog. Wenzelstein,

ein gusseiserner,

reich verzierter Taufstein,

der im Westchor steht.

In ihm soll der Überlieferung nach

im Frühjahr 1361 der kleine Wenzel

getauft worden sein.

(Wahrscheinlich

war es aber der Vorgänger

dieses Taufbeckens,

welches erst um 1430

entstanden sein soll.) |

1kk.jpg) |

Bei der Taufe des kleinen Wenzel soll sich folgendes zugetragen haben:

Als der Kaisersohn nackt in das Wasser

des Beckens gehalten wurde,

passierte ihm ein kleines Malheur.

Der Erzbischof von Prag als Hauptzeremoniar verlangte daraufhin frisches

Taufwasser, um die Zeremonie würdig durchführen zu können. Da es bitterkalt

war, schürte eine Magd schnell im benachbarten Sebalder Pfarrhof in der Waschküche

an, um das neue Taufwasser etwas anzuwärmen. Da das Feuermachen hastig und wohl noch

dazu unvorsichtig geschah, fing die Waschküche Feuer und im Nu war der ganze

Pfarrhof ein Raub der Flammen.

|

|

Ob das wirklich so war,

ist nicht belegt,

wohl

aber, dass (im März) 1361

der Sebalder Pfarrhof abbrannte,

wie eine Tafel besagt.

... "und da man daz

wasser soll wermen,

da prannt der pfarhof ab"

(nach 7, Seite 61f) |

Der jetzige Taufbrunnen der

Sebalduskirche

aus der Zeit um 1430 hat im Fuß ein kleines nicht zu übersehendes Ofentürchen,

um das Taufwasser etwas anzuwärmen. "Damit uns sowas nicht nochmal

passiert", werden sich die Nürnberger wohl damals gedacht haben, als sie

diesen Taufstein anschafften.

Der übernächste Nachfolger von König

Wenzel IV. auf dem deutsch-römischen Thron wurde dessen Halbbruder

Sigismund, der

ebenfalls in Nürnberg (15. Februar 1368) geboren ist.

Jobst von Mähren

wurde zwar nach dem Tod von König

Ruprecht von der

Pfalz auf den

römisch-deutschen Königsthron gewählt. Jobst starb aber noch vor seinem

Amtsantritt. (Liste

der römisch-deutschen Herrscher)

|

Im Alter von nur 23 Jahren

starb Kaiserin Anna am 11. Juli 1362

bei der Geburt eines weiteren Kindes.

Ihre Gebeine ruhen im Prager Veitsdom.

Karl war zum dritten Mal Witwer geworden.

Die Kinder Elisabeth (4

Jahre) und

Wenzel (1 Jahr) hatten ihre Mutter verloren.

|

|

Kaiser

Karls vierte Ehe

1363 heiratete Karl die

Elisabeth von Pommern

(polnisch: Elżbieta pomorska, tschechisch: Alžběta (Eliška) Pomořanská).

Sie war eine Tochter des Herzogs Bogislaw

V. von Pommern und der polnischen Prinzessin Elisabeth (Alžběta), und eine

Enkeltochter des polnischen Königs Kasimirs

des Großen.

Die Hochzeit wurde am 21. Mai 1363 in Krakau,

bis 1596 Hauptstadt Polens, gefeiert und war politisch bedingt. Durch sie wurde

die Koalition des polnischen Königs Kasimir des Großen (1333-1370) und des

ungarischen Königs Ludwig

I. des Großen (1342-1382) zerstört; beide hatten sich mit dem österreichischen

Herzog Rudolf IV. gegen Böhmen verbunden. Karls Macht war dadurch weiter

gestärkt.

|

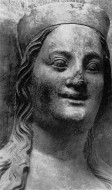

Die

damals sechzehnjährige Elisabeth

war vor allem durch unbändige Kräfte

und dementsprechenden Körperbau gerühmt.

Ihre Büste (links) befindet sich wie die

ihres Mannes und ihrer drei Vorgängerinnen

im Prager Veitsdom.

Es sind Werke

von Peter Parler

bzw. aus dessen Schule. |

Am 18. Juni 1363 wurde Elisabeth

zur böhmischen Königin gekrönt, fünf Jahre später, am 1. November 1368, in

Rom vom Papst Urban V. zur Kaiserin des Heiligen Römischen Reiches.

Auch als Mutter bewies Elisabeth

Stärke und gebar dem Kaiser sechs weitere Kinder, darunter vier Söhne, z.B.

den späteren römisch-deutschen Kaiser

Sigismund

(1433-37) – und sie sollte ihren Mann Karl um fast 15 Jahre überleben.

Sigismund war auch ein Sohn Kaiser

Karls IV.

und Halbbruder

Wenzels von Luxemburg:

Wenzel entstammte Karls dritter Ehe mit

Anna von Schweidnitz.

Sigismund hingegen war von Karls vierter Frau

Elisabeth von Pommern

geboren worden. Beide, Wenzel und Sigismund, sind in Nürnberg geboren.

Nach

dem Tod ihres Mannes Karl 1378

lebte Kaiserin Elisabeth in Südböhmen

und führte ein Leben des Gebets

und der Nächstenliebe.

Sie starb am 15. Februar 1393

auf ihrem Witwensitz in Königgrätz

im Ruf der Heiligkeit.

Ihr Grab

befindet sich

auch im Prager Veitsdom.

(Ofenkachel um 1566 aus Lüneburg,

das Elisabeth

1375 besuchte) |

|

Tod

Kaiser Karls IV.

"Karl starb am 29. November 1378. Zwei Wochen lang wurde er in Prager

Kirchen aufgebahrt. Seine Nachrufe nannten ihn einen zweiten Konstantin, einen

Heiligen, einen Friedenskaiser. Mit ihm ging eine Epoche der europäischen

Monarchie ins Grab, eine Generation begabter Herrscher, energisch,

expansionsfreudig, aber gleichzeitig auch Verwaltungspolitiker mit Ordnungssinn

und Erfindungsreichtum, aufgeschlossen für die Bedürfnisse gesteigerter

politischer Mitsprache, die sie allesamt in umsichtiger Repräsentation ihrer

Person, ihrer Taten, ihrer Absichten und der mythischen Legitimität ihrer

Herrschaft zu nützen wußten." (1, Seite 398)

1.jpg) |

Büste

Karls IV. (1316-78)

im Prager Veitsdom

mit dem Wappen Böhmens (links)

und dem des Reichs.

Auf dem Kopf hat der Kaiser

nur noch den Sockel

der eigentlichen Krone,

die in den Hussitenkriegen (1419-36)

abgeschlagen wurde.

|

Seine letzte Ruhestätte

fand Kaiser Karl IV.

im Prager Veitsdom.

Außer ihm liegen dort u.a.

König Wenzel IV. (+ 1419),

Kaiser Ferdinand I. (+ 1564),

Kaiser Maximilian II. (+ 1576) und

Kaiser Rudolf II. (+ 1612),

sowie zahlreiche andere Fürsten und deren Frauen.

verwendete

und weiterführende Quellen

| 1 |

Seibt, Ferdinand, Karl IV.

– Ein Kaiser in Europa, München 1978 |

| 2 |

Kaiser Karl IV., Führer zur

Ausstellung auf der Nürnberger Burg, 1978 |

| 3 |

Kaiser Karl IV. Staatsmann

und Mäzen, hg. von Ferdinand Seibt, Ausstellungskatalog 1978 |

| 4 |

Meyers Konversationslexikon,

Verlag des

Bibliographischen Instituts, Leipzig und Wien, Vierte Auflage, 1885-1892, Band 9 |

| 5 |

Diefenbacher,

Michael, Nürnberg, die Goldene Bulle und Kaiser Karl IV., in

Schriftenreihe des Vereins zur Erhaltung der Lorenzkirche in Nürnberg,

Heft 55, Nürnberg 2006 |

| 6 |

Habsburg,

Otto von, Karl IV. - Ein

europäischer Friedensfürst, München 1978 |

| 7 |

Stritzke,

Karl, Es war einmal - Nürnberger Sagen und Geschichten, Nürnberg 1953 |

letzte Bearbeitung dieses Artikels am 3.

Februar 2026

|

|

Wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen möchten,

können Sie mich hier

erreichen

oder telefonisch unter 09643 683.

Für Anregungen, Ergänzungen, Korrekturen usw.

bin ich sehr dankbar.

Rudi Weber

|

|