|

| |

Neuböhmen

Bavaria trans silvam Boemicalem

Der Begriff

„Neuböhmen“ wurde wohl erstmals 1783 von František

Martin Pelcl, auch Franz Martin Pelzel genannt, in dessen Werk

Kaiser

Karl der Vierte, König in Böhmen verwendet. Das heute allgemein so

bezeichnete Gebiet umfasste in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts einen großen Teil der nördlichen

Oberpfalz. Haupt- und Residenzstadt war zunächst 1355-73 Sulzbach, das auch

Sitz eines Landgerichts wurde.

Landesherren waren in dieser Zeit Karl IV.

(geb. 1316; 1346 deutscher König, 1347 König von Böhmen, 1355 König von

Italien und römisch-deutscher Kaiser, 1365 König von Burgund; gest. 1378) und sein Sohn Wenzel

(geb. 1361; 1363-1419 König von Böhmen, 1378-1400 römisch-deutscher König;

gest. 1419).

Kaiser

Karl IV.

|

Geschichtsschreiber bezeichnen Karl IV.

als einen sehr intelligenten Herrscher

mit scharfem Verstand und einem

ausgeprägten politischen Instinkt.

Nicht zuletzt die Kenntnis von 5 Sprachen

machte ihm das Herrschen leichter.

Er verfügte aufgrund seiner Herkunft

bereits über eine große Hausmacht,

war mächtiger als viele seiner Vorgänger

und baute diese Vorrangstellung

in seiner Regierungszeit geschickt aus.

Auch die Heirat von Frauen aus anderen

bedeutenden Geschlechtern Europas

vermehrte seinen Besitz.

(Karl IV. am Schönen

Brunnen in Nürnberg) |

|

Kaiser Karl

IV. (1316-78) war insgesamt viermal verheiratet; die drei ersten Frauen (Blanche von

Valois, 1316-48, verh. 1323-48; Anna von der Pfalz, 1329-53, verh. 1349-53;

Anna von Schweidnitz, 1339-62, verh. 1353-62)

starben in relativ jungen Jahren, die vierte (Elisabeth von Pommern,

1347-93, verh. 1363-78) überlebte

ihren Gemahl um rund 15 Jahre.

Territorium

in der Oberpfalz

„Seit seiner zweiten Heirat mit Anna von Wittelsbach 1349 erwarb Karl IV. in

der Oberpfalz allmählich einen Territorialkomplex, den er nach Franken bis vor

Nürnberg ausweitete und mit befestigten Städten und Burgen organisierte.“

(3, Seite 153)

Seinen neuen Grundbesitz aus den

Wittelsbacher Ländereien in der „Oberen Pfalz“ gliederte Karl 1355, im

gleichen Jahr, als er in Rom zum Kaiser gekrönt (5. April) wurde, und als Prag Hauptstadt des gesamten

Heiligen Römischen Reichs wurde, als

eigenständiges Territorium der böhmischen Krone an. Man nannte diesen

Landstrich in Prag „Bavaria trans silvam Boemicalem“, wie eine Urkunde vom

4. Juli 1357 besagt. In einer anderen Urkunde vom 22. November 1363 spricht Karl

von „allen unsern haubtluten vnd amtluten uff yenseit des Behemischen waldes“.

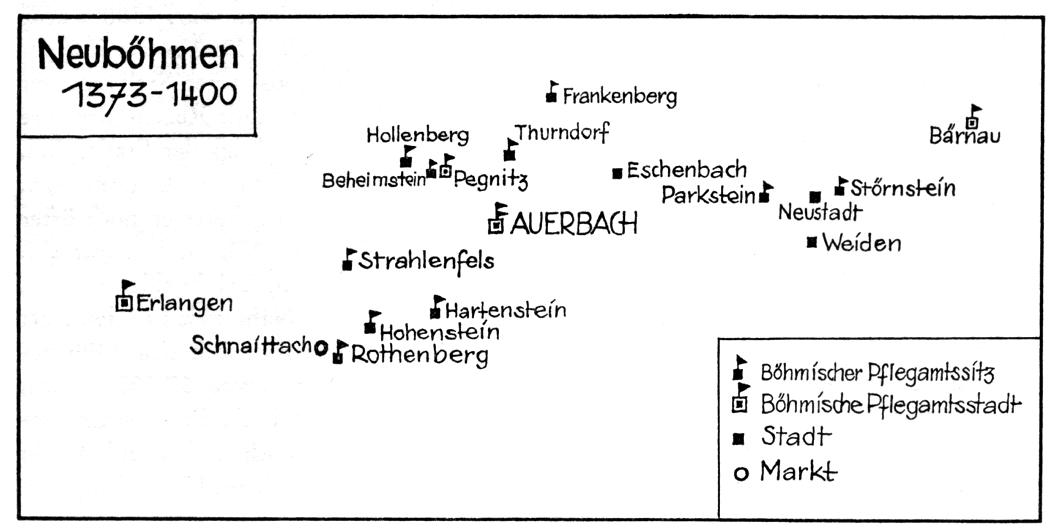

Das erst über 400 Jahre später als „Neuböhmen“ bezeichnete Gebiet

(Kartenausschnitt aus 4, Seite 19) umfasste wie schon gesagt und wie hier deutlich

zu sehen ist einen großen Teil der nördlichen Oberpfalz. Haupt-

und Residenzstadt und Sitz eines Landgerichts wurde Sulzbach.

Das Schloss

in Sulzbach (seit 1934 Sulzbach-Rosenberg) hat eine sehr lange Geschichte und

eine imposante Größe. (Foto Horst Müller)

Aus der Geschichte dieser Stadt: "Als Glücksfall für

die Stadt erwies sich 1353 ihre Verpfändung durch Pfalzgraf Rudolf II. an

Kaiser Karl IV., damals König von Böhmen. Mit „Neuböhmen" schuf er den

Ansatz eines ersten modernen Staates im mittelalterlichen Reich und machte

Sulzbach zu dessen Hauptstadt. In den 20 Jahren seiner Herrschaft förderte er

die Stadt und ihre Bürger mit zahlreichen Privilegien. Er befreite die

Sulzbacher Kaufleute vom Zoll in allen Reichsstädten und gestattete den

Bürgern, im ganzen Sulzbacher Land Eisenerz zu fördern. Kaiser Karl IV.

weilte, zählt man alle Tage seiner Besuche in Sulzbach zusammen, fast ein

halbes Jahr in dieser Stadt. In seiner Regierungszeit vergrößerte sich die

Altstadt auf etwa das Dreifache ihrer ursprünglichen Fläche. Auch der Neubau

der Stadtpfarrkirche fällt in diese Zeit. Das Standbild am Ostchor dieser

Kirche, das den böhmischen Nationalheiligen Wenzel mit den Porträtzügen Karls

IV. darstellt, erinnert heute noch an die neuböhmische Zeit." (Quelle)

|

Neuböhmen reichte damals bis vor

die Tore Nürnbergs. In Erlenstegen,

heute ein Ortsteil der einst freien Reichsstadt

Nürnberg, steht dieser große Sandsteinblock

mit einer Kreuzigungsgruppe. Dieser Bildstock

wurde schon im 15. Jahrhundert errichtet,

das Original steht heute

im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.

|

|

Links daneben

hängt ein Bronzeschild

mit der Aufschrift:

„Böhmische Grenze.

Zur Zeit Karls IV. lag hier

an der Goldenen Straße nach Prag

die Grenze von Neuböhmen“.

|

|

Bei der Ausweitung des böhmischen Gebietes nach Westen in die

Oberpfalz sollte man bedenken, dass Kaiser Karl "dabei nicht nur an eine Landbrücke nach

Luxemburg dachte, sondern an ein Machtzentrum in Verbindung mit den Landen der

Hohenzollern um Ansbach und Bayreuth und den fränkischen Reichsstädten (Anm.:

insbesondere Nürnberg) im

Westen." (3, Seite 153)

Das

Böhmische Salbüchlein

Zwischen 1366 und 1368 ließ Kaiser Karl das "Böhmische Salbüchlein"

anlegen, "das mit einer für jene Zeit

seltenen Gründlichkeit allen abgabefähigen Besitz verzeichnet, so daß auf der

Grundlage einer generellen Landesaufnahme, freilich auf der Basis der

Rentenleistungen und nicht im moderneren kartographischen Sinn, ein

Besitzinventar entstand und zugleich eine Angabe der einzelnen Ämter und

Beamten als Abgabenempfänger." (1, Seite 277)

.jpg)

In dieses Kärtchen (5,

Anhang) sind darin genannte Orte eingezeichnet. Im Salbüchlein selber (5,

Seite 57ff; aufgezählt auch auf der Internetseite der "Goldene Straße",

Orte in Neuböhmen) sind es viel mehr Namen, von denen manche hier erstmals

schriftlich genannt werden, manche heute nicht mehr existieren.

Aus den Angaben des Salbuchs können auch interessante Schlüsse über die

Wirtschaftskraft und in etwa auch auf die Bedeutung eines Ortes gezogen werden.

So heißt es z.B. "It. daz Pleche alle jare 12 lb. It. Aurbach, die stat,

gibt auf Walb. 60 lb und auf Mich. 60 lb." (5, Seite 70; im Text steht

statt lb das Symbol

für die Mengeneinheit Pfund, die 240 Stück beinhaltet.) Andere Ort sind mit

ihren jährlichen Abgaben an verschiedenen Stellen genannt, wie Weiden 180 lb,

Pegnitz 80 lb, Hersbruck 70 lb, Sulzbach 64 lb, Lauf 24 lb usw..

für die Mengeneinheit Pfund, die 240 Stück beinhaltet.) Andere Ort sind mit

ihren jährlichen Abgaben an verschiedenen Stellen genannt, wie Weiden 180 lb,

Pegnitz 80 lb, Hersbruck 70 lb, Sulzbach 64 lb, Lauf 24 lb usw..

Auch die Abgaben an die "Beamten" sind festgehalten. So heißt es:

"It. einem pfleger zu Aurbach beweist (Anm.: übergibt, bezahlt) man zum

Willenperg 12 lb, 14 voitshuner (Anm.: 14 Hennen, abzuliefern dem Vogt), 42 kes;

daz macht 84 hl (Anm.: Heller)" (5, Seite 86)

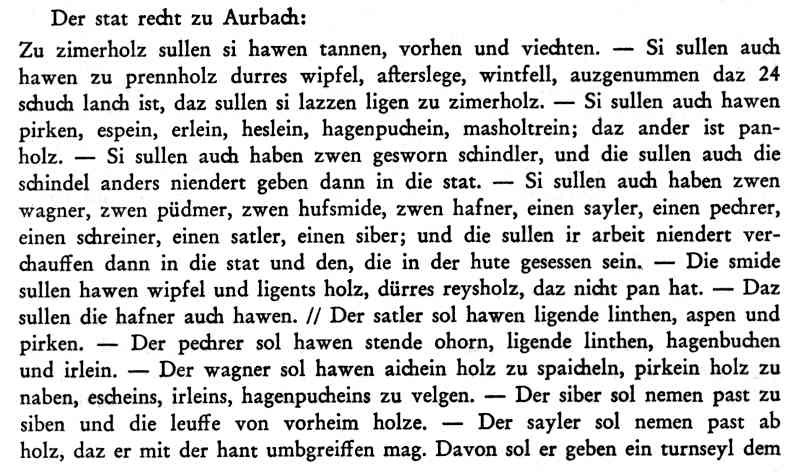

Über

das Recht der Stadt Auerbach im Wald findet man im Salbuch:

Und weiter hält das Salbuch

Kaiser Karls (5, Seite 131 f) fest:

|

Auch die Bewaffnung einzelner Orte ist registriert

(5, Seite 123):

"Wappen der vesten und stete: Die von Aurbach habent 80 platen

(Anm.:

Brustharnische), 68 hauben mit gehenken

(Anm.: Helme mit anhängendem Wangen-

und Nackenschutz),

70 hauben haben nit gehenke, 78 kräwsnir (Anm.: eine Art

Halsschutz),

150 wappenrocke, ... glefen (Anm.: Lanzen)" (5, Seite 132)

|

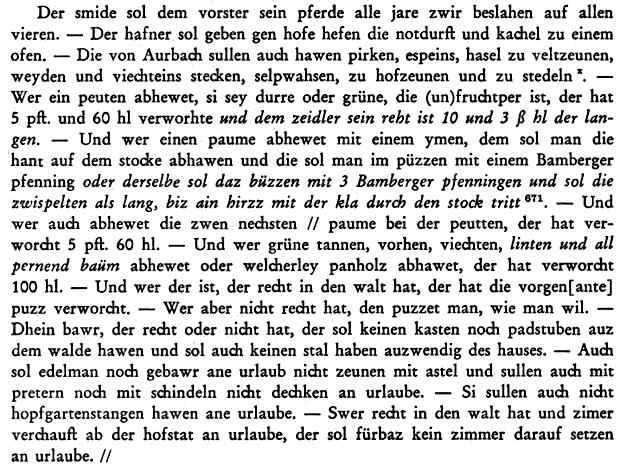

Natürlich ist das "Salbuch", wie es schon der Schreiber nannte,

handschriftlich abgefasst. Hier ein Ausschnitt über den Hauptmann von Sulzbach:

(5, Tafel 2)

"Ein haubtman zu Sultzbach sol haben 4

turner, einen koch, einen kuchenknecht, einen kelner, einen torwertel, 8 wachter,

12 gewappent zu fuzzen, und 8 pferde mit zwein glefen, und gewappent leut zu den

acht pferden." (5, Seite 123)

Das "Böhmische Salbüchlein" (Original)

lag bis 1995 im Hauptstaatsarchiv

München, seither wird es im Staatsarchiv Amberg (StAAm)

aufbewahrt. Es hat 153 Seiten, von denen fünf

unbeschrieben sind.

Ursprünglich wurde das für unsere Gegend so wichtige Dokument am Sitz der Regierung von

Neuböhmen aufbewahrt, also bis 1353 in Sulzbach und anschließend in Auerbach.

Als die ganze Gegend 1400 wieder pfälzisch wurde, versteckte man es zunächst

im Auerbacher Rathaus. Landrichter

Dietz Marschalk lieh das Büchlein an den Kanzler der Regierung in Amberg aus

und forderte es 1487 wieder zurück. Von dort kam prompt die Antwort an den Bürgermeister

der Stadt: "Uf unser begern hat uns unser Landrichter und lieber getreuer

Ditz Marschalk ein alts Behmisch salpuchlein zubracht ... und itz zu erkennen

geben, das ir das wider an in vordern tut. Also wir desselben in ettlichen

unsern sachen noch notdurftig sind und diser zeit nit geschicken mugen.

Darumb wollet des gedulten ..." (7)

Wie gesagt, das Original des Böhmischen

Salbüchleins lag bis 1995 in München, wahrscheinlich weil man dort "deselben

lenger notdurftig" war!

Auerbach 1373 bis 1400

Hauptstadt von Neuböhmen

Im

Vertrag von Fürstenwalde, geschlossen am 18. August 1373, gab Kaiser Karl IV.

seinem Schwiegersohn, Markgraf Otto V. von Brandenburg, „Schlösser, Städte

und Land Flozz, Hirsaw, Sultzpach, Rosenberg, … Neitstein, Harsprugk und

Lauffen … Holenstain, … Hochenfels … gegen eine Pfandsumme von 100.000 fl.“.

(5, Seite 35, Anm. 113)

1ak.jpg) |

fl.

bedeutet Gulden.

(Abkürzung fl. oder f. für Fiorino,

lat. florenus aureus, französisch

Florin.)

Sie leitet sich vom Florentiner

Goldgulden ab,

der im 13. Jahrhundert Europa einschließlich England

als silberner Florin eroberte.

Das deutsche Wort Gulden

kommt von „golden“ bzw.

„gülden“ oder „goldener“. (Goldgulden aus Mainz um 1400)

|

Durch

diese Maßnahme Karls wurde Neuböhmen geteilt: der südliche Teil mit der

bisherigen Hauptstadt Sulzbach kam zur Pfalz, das nördliche, restliche

Territorium blieb bei Böhmen und wurde neuer Landgerichtsbezirk.

|

Das nebenstehende Siegel aus der Zeit,

als

das Landgericht noch in Sulzbach war,

benutzte der Landrichter weiter,

als er 1373 nach Auerbach umzog.

Es zeigt den böhmischen König als

Gerichtsherrn mit der Wenzelskrone.

Die Umschrift lautet: "+ S

IUDICII PROVINCIALIS

TRANS SILVAM REGNI BOHEMIE"

("Siegel des

Landgerichts Böhmen jenseits des Waldes"; 7, Seite 312) |

Das

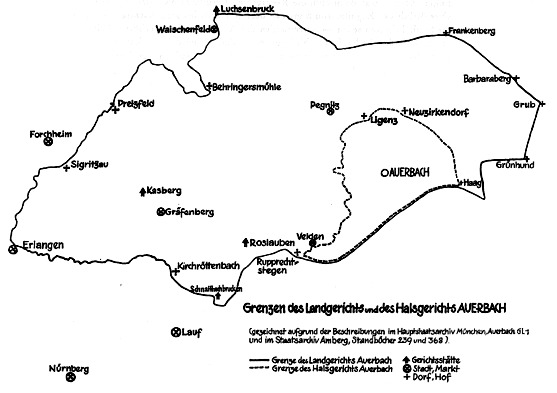

Landgericht Auerbach wirkte weit über die nähere Stadtumgebung hinaus, wie die

folgende Skizze (7, Seite 63) zeigt; bis vor die Tore Forchheims, Erlangens und

Laufs reichte der Gerichtssprengel.

Die Zuständigkeit beschränkte sich bei den

Landgerichten hauptsächlich auf Streitfälle, bei denen es um Grund und Boden,

um Erbschaften usw. ging. Strafrechtliche Fälle waren größtenteils den

Halsgerichten übertragen, die über Leben und Tod zu entscheiden hatten. Außer

auf der „Landschranne“ (Sitzungsplatz des Gerichts mit Bänken, Schranken

und anderen Einrichtungen, die ihn vom Zuhörerplatz abgrenzen) im Auerbacher

Schloss tagte das Gericht bisweilen auch auf einer der vier eingezeichneten

Gerichtsstätten in Luchsenbruck, Kasberg, Roslauben oder auf der Schnaittachbrücke.

Gerichtstag war Mittwoch, bei regelmäßig stattfindenden Sitzungen jeder

vierte.

Der Rest von Neuböhmen umfasste immerhin noch die Ämter

Auerbach, Beheimstein mit Pegnitz, Hollenberg, Thurndorf mit Eschenbach,

Frankenberg, Erlangen, Rothenberg mit Schnaittach, Strahlenfels, Hohenstein,

Hartenstein, Störnstein mit Neustadt a.d. Waldnaab und Bärnau. (Karte aus 7,

Seite 43)

Durch

die Verkleinerung von Neuböhmen anno 1373 musste auch die "Goldene

Straße" in ihrem Verlauf teilweise (zumindest theoretisch) geändert

werden. Während diese wichtige Handelsverbindung vorher über Sulzbach

führte, ging sie nun über die neue Hauptstadt von Neuböhmen, also über

Auerbach.

Wichtige Privilegien für

Auerbach

Die neuböhmische Zeit (1353 bis 1400) insgesamt war für die Stadt Auerbach ein

großer Segen, und sie erlebte

eine wahre Blütezeit. So erhielten die Stadt und ihre Bürger nicht weniger als

9 wichtige Privilegien, z.B. das Bannrecht über Tafernen (etwa das Recht,

Wirtshäuser zu genehmigen und von ihnen bestimmte Abgaben einzunehmen), das

Recht der Zollfreiheit mit Nürnberg und

das Recht, einen Wochenmarkt abzuhalten.

In diese Zeit fallen auch die Anlegung des großen Stadtweihers

(1368), der ja heute nur mehr zum Teil besteht, und die Errichtung eines Schlosses

(1374), das leider 1788 einstürzte und nicht wieder aufgebaut wurde.

Kaiser Karl hielt sich mit Sicherheit mindestens fünfmal in Auerbach auf,

wahrscheinlich sogar öfter. Das große Wandgemälde an der Stirnseite des Rathaussaales

zeigt den Einzug des Kaisers mit seinem Gefolge im Jahre 1363.

Hier der linke Teil des von Ludwig Haimerl

1929 gemalten Wandbildes mit dem Kaiser hoch zu Ross, umringt von seinem

Gefolge. Im Hintergrund die mit einem doppelten Mauerring

umgebene und mit Türmen und Toren

bewehrte Stadt Auerbach. Das Bild ist teilweise ein Anachronismus,

denn so hat Karl Auerbach nie gesehen. Das Rathaus über dem Helm des Knappen,

der das Pferd führt, z.B. wurde an diesem Platz erst 1418

gebaut, und das Schloss hinter dem Kaiser 1374.

Auch die Stiftung des Bürgerspitals und der Spitalkirche

in der unteren Vorstadt zeugen davon, dass es den Auerbachern in dieser

neuböhmischen Zeit der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts gut ging.

Münzstätte und

vierzehntägige Handelsmesse

Nachweislich seit 1387 residierte „des Königs oberster Pfleger in Beiern“

Borziwoy von Swinar in der Hauptstadt Auerbach. Er war ein sehr mächtiger Mann

und neben seinem Amt als Hauptmann in Baiern war er auch noch Landvogt in

Schwaben (nachweisbar 1392-1394) und im Elsass

(nachweisbar 1389-1399). „Borziwoy mischte überall mit, er war einer der

einflußreichsten und auch meistverhaßten Männer im Reich ...“ (7, Seit 45)

|

Auch

dessen Herr, König

Wenzel,

(Bild aus der sog.

Wenzelsbibel)

seit dem Tod Karls IV. 1378 dessen Nachfolger,

war den Auerbachern wie sein Vater wohl gesonnen.

Er bestätigte und verlieh der Stadt verschiedene Rechte

und weilte mindestens zweimal in ihren Mauern.

Um 1390 ließ Wenzel in

seiner neuböhmischen Hauptstadt

eine eigene Münzwerkstätte errichten. In ihr

wurden u. a. die Auerbacher Pfennige geprägt,

von denen einer 1964 in die wertvolle Amtskette

des Bürgermeisters eingearbeitet wurde.

Auch die Freie Reichsstadt Nürnberg ließ 1396

in der hiesigen Münze einen Teil ihrer Silberpfennige schlagen. |

Im

Jahre 1397 erhielt Auerbach von König Wenzel das Recht, alljährlich vom 1. bis

zum 15. September eine vierzehntägige Handelsmesse

abzuhalten.

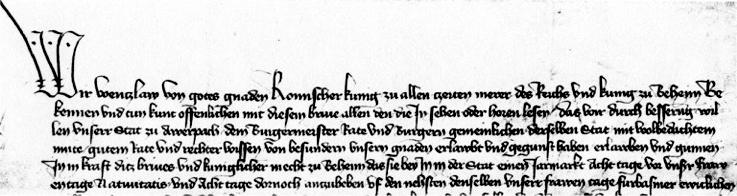

In

der entsprechenden Urkunde, gegeben und gesiegelt am 18. Oktober 1397,

„Donnerstags nach St. Gallentag“, von König Wenzel in Nürnberg heißt

es:

|

„Wir,

Wenzel, von Gottes Gnaden Römischer König,

zu allen Zeiten Wahrer des Reichs,

und König zu Böhmen, bekennen ... daß wir

unserer Stadt zu Auerbach (awerpach) ...

durch unsere besondere Gnade erlaubt haben, ...

einen Jahrmarkt acht Tage

vor unserer lieben Frauen Tage Geburt

(8. September)

und acht Tage danach abzuhalten

mit allen Rechten, Gnaden und Freiheiten. ...“

|

In

den Wirren der Reformationszeit im 16. Jahrhundert soll dieses Messerecht nach Nürnberg

verkauft worden sein. „Diese Auerbacher Messe wird noch heutiger Zeit - zum

Andenken ihres seligen Todes - am 1. September mit der großen Glocke ½ Stunde

lang eingeläutet und ebenso vierzehn Tage darauf wieder ausgeläutet“, weiß

Chronist Neubig 1839 zu berichten. (8, Seite 23) Eine alte Überlieferung sagt,

dass während dieses Läutens die Auerbacher Frauen ihre Ehemänner verprügeln

durften, weil deren Geschlechtsgenossen im Rat einst so dumm gewesen waren,

diese bedeutende Handelsmesse zu verkaufen.

Ende

der neuböhmischen Zeit

Bestrebungen, wie sein Vater Karl die Kaiserkrone zu bekommen, unternahm Wenzel

nie, was für einen römisch-deutschen König doch recht ungewöhnlich war.

Lieber ging der 1361 in Nürnberg geborene Wenzel auf die Jagd. Er frönte dieser

so leidenschaftlich, dass er Tag und Nacht eine Meute riesiger und scharfer

Jagdhunde um sich hatte.

An Silvestertag 1386 passierte eine ungeheure Katastrophe am königlichen Hof:

Einer der Jagdhunde fiel Wenzels Gemahlin Johanna

von Bayern an und biss sie zu Tode.

|

Von

diesem Zeitpunkt ab

veränderte sich Wenzels Wesen grundlegend.

Er gab sich hemmungslos dem Alkohol hin,

wurde träge und bösartig.

Manchmal bekam er furchtbare Wutanfälle,

während der der König unberechenbar war.

|

Obwohl

er für Auerbach viel getan hat, war Wenzel nun als römischer (seit 1376),

sowie als böhmischer und deutscher (seit 1378) König doch wohl nicht der

richtige Mann. Auch in seinem Stammland Böhmen überwarf er sich mit dem Adel

und vor allem mit der Geistlichkeit.

So zerstritt er sich 1393 mit dem Prager Erzbischof und ließ einige seiner

Berater verhaften und foltern; dabei soll er selbst mit Hand angelegt haben.

|

In

Prag hatte König Wenzel

am 20. März 1393

den dortigen Generalvikar

Johannes von Nepomuk

foltern und in der Moldau ertränken lassen,

u. a. weil er als Vertrauter der Königin

das Beichtgeheimnis nicht brechen wollte.

Der populäre Brückenheilige

Nepomuk

ist vielfach bei uns anzutreffen,

so in der unteren Vorstadt

beim Stadtweiher (Bild)

und in Michelfeld gegenüber

der Einfahrt zum Kloster.

|

Aus

dem anfangs gerechten und gutgesinnten Herrscher war, wie verschiedene

Geschichtsbücher sagen, ein der Trunksucht verfallener, jähzorniger und unberechenbarer

Mann geworden. „Wenzel

war einem Gemütszustand verfallen, der sich bald in wilder Grausamkeit, bald in

trägem Dahindämmern äußerte.“ (9, Seite 414) „Im Reich und in Böhmen

wurde er zum Totengräber dessen, was sein Vater geschaffen hatte.“ (10, Seite

180) Sehr hart geht die „Neue Geschichte des Deutschen Reiches für

jedermann“ aus dem Jahre 1934 mit Wenzel ins Gericht: „In Oberlahnstein ist

er dann am 28. August 1400 abgesetzt worden, ein jämmerlicher Wicht, von allen

Ernsthaften seiner Zeit verachtet. Er hat das deutsche Königtum vor den Augen

der Welt zum Spott gemacht, dieser böhmische Schacherer und Säufer.“ (11,

Seite 155)

Der erste Auerbacher Chronist Johannes Neubig zieht für seine Vaterstadt Bilanz

über die neuböhmische Zeit: „Im summarischen Überblick war diese böhmische

Regierung von 1353-1400 für Auerbach ein großes Glück. ... Schon früher war

für uns das herrlichste Morgenroth der wichtigsten Gnaden aufgegangen, welche

durch Kaiser Karl und König Wenzel noch mehr ausgedehnt und erweitert wurden,

so daß sich unter Auerbachs Himmel das regste Leben schön entfalten konnte.

... König Wenzel ... hat zwar den Beinamen des Bösen und Faulen erhalten, aber

der böhmische Ostwind war wenigstens für Auerbach ein recht gesunder, thatenkräftiger,

guter Wind.“ (8, Seite 24)

Gleich

danach ...

Am 20. August des Jahres 1400 kamen vier der insgesamt sieben Kurfürsten,

nämlich die Erzbischöfe von

Mainz, Trier und Köln, sowie Ruprecht, der Pfalzgraf bei Rhein, auf der Burg

Lahneck in Oberlahnstein

zusammen. Sie bezeichneten König Wenzel als

eynen unnüczen, versümelichen, unachtbaren

entgleder und unwerdigen hanthaber des heiligen

Romischen richs, d. h. als einen unnützen, trägen, unachtsamen

Entgliederer und unwürdigen Inhaber des Heiligen Römischen Reiches. Die

vier Kurfürsten erklärten Wenzel als König des Heiligen Römischen Reichs für abgesetzt.

Wenzel blieb aber als Wenzel IV. bis u seinem Tod am 16. August 1419

König von Böhmen, das er seit seiner Krönung im frühen Kindesalter 1363 war.

Wenzel war am 26. Februar 1361 in

Nürnberg zur Welt gekommen. .

Pfalzgraf Ruprecht aus dem Haus Wittelsbach,

der ja selber Kurfürst war und die Absetzung Wenzels mit betrieben hatte, wurde am

nächsten Tag in Rhens von den gleichen drei Kurfürsten und von sich selbst als

viertem zum neuen deutschen König

gewählt.

|

König

Ruprecht

von der Pfalz (1400-1410),

wurde 1352 in Amberg geboren.

1374 heiratete er Elisabeth

von Hohenzollern-Nürnberg (Bild).

Gleich nach seiner Wahl zum deutschen König

setzte er alles daran, die Reste Neuböhmens

und damit auch unsere Heimat

unter seine Herrschaft zu bekommen.

|

An

der Spitze eines böhmischen Heeres leistete obengenannter Borziwoy erbitterten

Widerstand gegen eine Besetzung Neuböhmens durch König Ruprecht von der Pfalz.

Doch vergebens: am 23. September des Jahres 1400 eroberten die Truppen Ruprechts

unter dem Amberger Vicedom Johann von Hirschhorn das durch den

Verteidigungskampf schon schwer beschädigte Auerbach. (Johann von Hirschhorn war

als Vicedom oder Viztum so etwas Ähnliches wie heute ein Regierungspräsident;

Amberg war seit dem Hausvertrag von Pavia 1329 bis zum Jahre 1812 die Hauptstadt

des Gebietes, das damals einen Großteil der heutigen Oberpfalz umfasste.)

Die Not der Auerbacher war nach dieser Einnahme durch die Truppen König

Ruprechts so groß, dass der neue Herr die Stadt und

ihre Bewohner für 12 Jahre von allen Abgaben befreite, damit wenigstens die Häuser

wieder aufgebaut werden konnten.

verwendete

und weiterführende Quellen

| 1 |

Seibt, Ferdinand, Karl IV.

– Ein Kaiser in Europa, München 1978 |

| 2 |

Kaiser Karl IV., Führer zur

Ausstellung auf der Nürnberger Burg, 1978 |

| 3 |

Kaiser Karl IV. Staatsmann

und Mäzen, hg. von Ferdinand Seibt, Ausstellungskatalog 1978 |

| 4 |

Schwabe, Ernst, 2000 Jahre Deutscher

Geschichte, Leipzig 1916 |

| 5 |

Schnelbögl, Fritz, Das Böhmische

Salbüchlein Kaiser Karls IV. über die nördliche Oberpfalz,

Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Band 27, München 1973 |

| 6 |

Staatsarchiv

Amberg, Amt Auerbach, Fasc. 348, Nr. 728 |

| 7 |

Schnelbögl, Fritz, Auerbach in der

Oberpfalz, Auerbach 1976 |

| 8 |

Neubig,

Johannes, Auerbach, die

ehemalige Kreis- und Landgerichtsstadt in der

Oberpfalz, Auerbach 1839 |

| 9 |

Orthbrandt, Eberhard, Deutsche Geschichte, Tübingen

1960 (S. 414)

|

| 10 |

Franzel,

Emil, Geschichte

des deutschen Volkes, Mannheim 1985 |

| 11 |

Burg,

Paul, Neue

Geschichte des Deutschen Reiches für jedermann, Leipzig 1934 |

|

Wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen möchten,

können Sie mich hier

erreichen

oder telefonisch unter 09643 683.

Für Anregungen, Verbesserungen usw.

bin ich sehr dankbar.

|

letzte Bearbeitung dieses Artikels am 22.

April 2024

|