|

| |

Der Schlaggenwalder Heimat- und

Geschichtsverein e.V.

mit Sitz in Auerbach i.d.OPf.

wurde zum 1.1.2009 aufgelöst

und im Vereinsregister gelöscht.

2006

jährte sich zum 50. Mal

die Übernahme der Patenschaft

durch die Stadt Auerbach

über die

aus ihrer Egerländer Heimat

vertriebenen

Schlaggenwalder.

Höhepunkte der Jubiläumsfeierlichkeiten

waren der Heimatabend mit Grußworten und der Vorstellung der von mir, dem Betreiber dieser

Website, erstellten Festschrift am Samstag (2. September 2006) sowie die Enthüllung der erneuerten Gedenktafel am Auerbacher

Rathaus am

Sonntag (3. September 2006).

Schlaggenwald

und die Schlaggenwalder

Nach

dem Ende des Zweiten Weltkrieges und nach der rechtswidrigen Vertreibung aus

ihrer angestammten Heimat kamen zahlreiche Heimatvertriebene auch nach Auerbach

in der Oberpfalz und sorgten hier mit dafür, dass es in unserer Stadt wieder aufwärts ging.

Unter diesen, im Volksmund fälschlicherweise „Flüchtlinge“ genannten,

befanden sich auch mehrere Bewohner der Stadt Schlaggenwald im Egerland.

(gute Seite über das

Egerland!)

Schlaggenwald

(Kreis

Elbogen)

liegt etwa 15 km südwestlich von

Karlsbad in einem Talkessel des

erst 1974 geschaffenen

Naturschutzgebietes

Kaiserwald.

|

Das 1877-78 durch den Fürsten

Otto von Schönburg-Waldenburg

im Stile von Schweizer Jagdhütten

erbaute Jagdschloss Kladska

im

Kaiserwald wird heute

als Hotel

betrieben und ist

Ausgangspunkt

zahlreicher Ausflüge. |

Eigentlich muss es

ja heißen, „Schlaggenwald lag dort“, denn seit 1945 gibt es

dieses urdeutsche Städtchen in seiner damaligen Form nicht mehr. Die meisten

der damaligen Bewohner - 1939 waren es 3.026 - wurden aus ihrer angestammten Heimat vertrieben, und Tschechen, die

neuen Herren, haben das Gesicht dieses einstmals schmucken Städtchens

grundlegend verändert; Horni Slavkov heißt der Ort heute. Näheres aus der

Geschichte von Schlaggenwald findet man weiter unten.

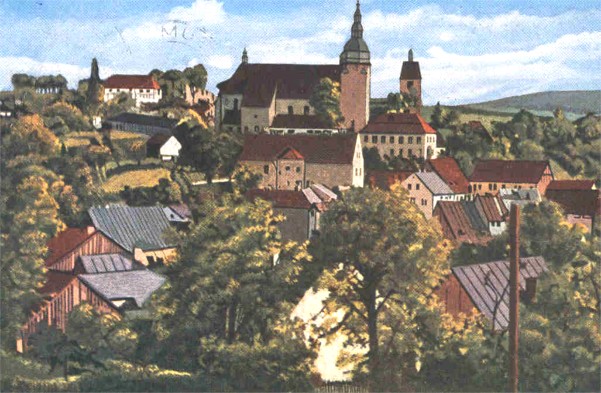

Erinnerungen

werden sicher wach beim Anblick dieser Ansichtskarte, die den unteren Marktplatz

des ehemaligen Schlaggenwald mit der Spitalkirche St. Anna vor etwa 60 Jahren

zeigt.

Die

Übernahme der Patenschaft über die Schlaggenwalder durch die Stadt Auerbach

ist nun bereits über ein halbes Jahrhundert her. Im Rahmen einer großen

Feierstunde im (1995 abgebrochenen)

Pfarrsaal beim Caritasheim (heute

Alten- und Pflegeheim St. Hedwig) anlässlich des 6. Wiedersehensfestes am Samstag, den 11. August 1956, übergab

der damalige 1. Bürgermeister Fritz Finsterer an die Bürger von Schlaggenwald

eine Urkunde. In ihr ist der Beschluss des Auerbacher Stadtrates vom 19. Januar

1956 dokumentiert, in welchem dieser „einstimmig beschlossen“ hat, „die

Patenschaft über die sudetendeutsche Bergstadt Schlaggenwald zu übernehmen“.

In

diesem „Patenbrief der Stadt Auerbach an die Bürgerschaft der Stadt

Schlaggenwald“ heißt es weiterhin: „Die Bürger der beiden Bergstädte

werden für alle Zukunft bemüht sein, in inniger Freundschaft immer mehr

zusammenzuwachsen ... .“ (1) Diesem Ziel dienen auch die bisher nahezu jedes Jahr

in Auerbach durchgeführten „Schlaggenwalder Heimattreffen“.

Blick in die reiche Vergangenheit von

Schlaggenwald

So wie bei Auerbach liegen auch bei Schlaggenwald die geschichtlichen Anfänge

im Dunkel der Zeit. Zahlreiche Bodenschätze, wie z.B. vor allem Zinnerze, aber

auch Blei, Kobalt, Kupfer, Silber, Uran und andere Metalle waren sicher ein

Grund dafür, dass in diesem Gebiet bereits in vorchristlicher Zeit Kelten

siedelten; u. a. alte Opfersteine auf dem Spitzberg bezeugen dies. Fest steht

wohl, dass im Jahrtausend vor Christi Geburt der keltische Stamm der Bojer in

diesem Gebiet siedelte. Die Namen „Böhmen“ und „Bayern“ gehen auf

dieses Volk zurück. Unter dem Druck der Awaren, einem mit den Hunnen verwandten

Volksstamm, drangen dann später im 6. Jahrhundert n. Chr. slawische Stämme in Böhmen

ein. Etwa im 12. Jahrhundert „begann die Umwandlung des Waldgebietes in eine

blühende Kulturlandschaft. Bergbau, Handel und Wandel brachten nach und nach

verschiedene Stämme, wie Bajuwaren, Franken, Thüringer usw. in unser Gebiet.

Die Siedler bekannten sich zum christlichen Glauben. Dies traf vermutlich auch

auf die bereits ansässige Bevölkerung zu.“ (2) Wahrscheinlich wurde die

ganze Gegend vom Kloster Tepl

aus missioniert und betreut.

In die geschriebene Geschichte tritt Schlaggenwald etwa zwei Jahrhunderte später

als Auerbach um das Jahr 1202 ein; in diesem Jahr wird in einer Urkunde

jedenfalls der Ortsname erstmals genannt. Der gesamte Kaiserwald mit den späteren

Bergstädten Schlaggenwald, Schönfeld und Lauterbach gehörte damals den Herren

von der Riesenburg. Ein Slawko oder Schlakko aus diesem Geschlecht ließ im

Waldgebiet Krudum nach Erz graben. Bald entstand ein Dorf, das nach seinem Gründer

„Schlakkowald“ genannt wurde; die Ansiedlung Seifahrtsgrün bestand wohl

schon früher. Der große Erzreichtum lockte viele Menschen aus dem benachbarten

Bayern, aus Sachsen und aus dem Harz an, die im Bergbau Arbeit und Brot und im

Schlaggenwalder Gebiet eine neue Heimat fanden. (Sagen

und Bräuche)

Stadterhebung

1300 n.Chr.

Schlaggenwald, das insbesondere durch die Gewinnung und Verarbeitung von

Zinn rasch an Bedeutung gewonnen hatte, wurde wahrscheinlich schon im Jahre

1300, also 14 Jahre vor Auerbach, zur Stadt erhoben. Aber ähnlich wie bei

Auerbach liegt leider keine genau datierte Urkunde über dieses Ereignis vor.

1383 jedenfalls „hängte der Herr von Gfell an eine Urkunde das Siegel der

Stadt zum Schlakkenwalde“. (2)

|

|

Das historische

Schlaggenwalder Stadtwappen

erinnert an den hier

über Jahrhunderte

betriebenen Bergbau.

|

So wie in die Oberpfalz fielen die Anhänger des tschechischen Reformators Jan

Hus, der 1415 auf dem Konzil von Konstanz verbrannt worden war, auch in die

Schlaggenwalder Gegend ein. Fazit der Hussitenkriege (1419-36): „Bergbau,

Gewerbe und Handel kamen nahezu ganz zum Erliegen. Das Gemeinwesen brauchte

Jahrzehnte, um sich wieder zu erholen.“ (2)

Die

Pfluge von Rabenstein

Nachfolger derer von der Riesenburg als Herren des Ortes waren die Grafen

von Gleichen, die Junker von Plauen und Meißen, die Grafen von Schlick und

schließlich ab 1494 die Pfluge von Rabenstein (Pflugk von Rabstein, tschechisch

Pluhové z Rabštejna). Ihr Wappen, u.a. mit zwei silbernen Pflugscharen,

ist unten zu sehen.

|

|

Die

Pfluge "waren ein altes böhmisches Wladika-Geschlecht,

das im 15. Jhdt. zum

Adelstand erhoben wurde.

Hanuš, der der höchste Kanzler

von Königreich

Böhmen (1533-1537) war,

hat den Bergbau unterstützt und dank der Erträge

aus dem Bergbau hat er zu den reichsten Herren

in Böhmen gehört. Sein

Neffe Kašpar

hat die hohe Stellung und auch den Besitz geerbt

und hat die

Bauten in Petschau

vermehrt.

Nach der Niederlage des Ständeaufstandes

hat er alles verloren,

er hat sich das Leben

durch die Flucht nach Meissen gerettet.

Nach der

erlaubten Rückkehr ist er 1583 gestorben

und mit ihm ist der böhmische

Geschlechtszweig

ausgestorben." (Quelle) |

Gerade

diese Pfluge von Rabenstein erwarben sich

große Verdienste um Schlaggenwald und dessen Bergbau, indem sie z.B. einen 100 tiefen

Wasserstollen, den sog. „Kaspar-Pflug-Erbstollen“ errichten ließen, der die

Erzgruben wasserfrei hielt.

|

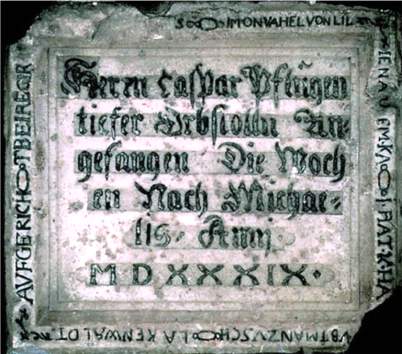

Im

heutigen Heimatmuseum

in Schlaggenwald befindet sich

u. a. auch die original Eingangstafel

(1539) zum ehemaligen

Kaspar-Pflug-Erbstollen. |

Ein weit angelegtes Kanalsystem, das zum Teil noch

vor dem Krieg in Betrieb war, sorgte für die Versorgung mit Trinkwasser. Viele

stattliche Häuser im Nürnberger Baustil, die sog. „Pflughäuser“, verkündeten

der Nachwelt vom Wirken dieses Geschlechtes.

In

seinen Grundzügen stammte das Rathaus von Schlaggenwald aus dem 16.

Jahrhundert. Leider fiel das prächtige historische Gebäude Mitte der achtziger

Jahre des 20. Jahrhunderts einem mysteriösen Brand zum Opfer.

Bereits vor der Vertreibung war rechts in den ehemaligen Räumen der Sparkasse

ein von Bürgerschulrektor Prosch betreutes Heimatmuseum untergebracht. Auch die

Gaststätte links gab es nicht mehr.

In

diese Zeit fällt 1518 auch die Geburt des vielleicht bedeutendsten Sohnes der

Stadt Schlaggenwald, nämlich des Caspar

Bruschius,

der sich als Autor, Geschichtsschreiber, Poeta laureatus, Humanist und Anhänger

der Reformation einen Namen machte.

In den Glaubenswirren der

Reformationszeit mussten die Pflug 1547 Schlaggenwald in Richtung Sachsen

verlassen. Hausfassaden um den ehemaligen Marktplatz der Stadt erinnern noch an

sie. Der spätere Kaiser

Ferdinand

I. beschlagnahmte als römisch-deutscher König sämtliche Pflug'schen Güter und erklärte

Schlaggenwald im gleichen Jahr 1547 zur „kaiserlich freien Bergstadt“.

Ferdinand I.

(1503-1567)

aus dem Geschlecht der

Habsburger

war von 1558 bis 1564

Kaiser des

Heiligen Römischen Reiches.

Ab 1521 war er als

Erzherzog von Österreich Herrscher in den

habsburgischen Erblanden und ab 1526/1527

König von Böhmen,

Kroatien und

Ungarn. Bereits zu Lebzeiten seines Bruders, des Kaisers

Karl V., wurde er 1531 zum

römisch-deutschen König gewählt und war der letzte deutsche König,

der in

Aachen gekrönt wurde.

Reformation

und Gegenreformation

|

Die frühen Christen errichteten wahrscheinlich

auf einer kleinen Anhöhe in Seifahrtsgrün

eine St. Anna-Kapelle als erstes Gotteshaus in Schlaggenwald.

Wie

bei unserem Auerbach war auch in Schlaggenwald

mit der Markt- bzw. Stadterhebung die Errichtung

einer selbständigen Pfarrei verbunden.

Die St. Georgskirche, heute leider in

einem erbärmlichen Zustand,

war von Anfang an Pfarrkirche. (3) |

|

Etwa zur selben Zeit wie in Auerbach

wurde auch in Schlaggenwald um 1530

die

neue Lehre Martin Luthers eingeführt.

In der 1525

fertig gestellten neuen St. Georgskirche

wurden evangelische Gottesdienste abgehalten,

in der Spitalkirche

St. Anna (siehe

historisches Foto)

zeitweise noch katholische. |

Nach der Schlacht

am Weißen Berg 1620 und der Flucht des „Winterkönigs“

Friedrich V. (er hatte am 21. Juni 1621 mit seiner Gattin Elisabeth in Auerbach

zur Huldigung geweilt) kam Schlaggenwald unter kaiserlichen Schutz; damit begann

die Rückführung zum katholischen Bekenntnis. 1624 musste der letzte

evangelische Pfarrer Paul Ratenstein die Stadt verlassen, in Auerbach widerfuhr

zwei Jahre später dem Peter Reiß das gleiche Schicksal. Im Verlauf dieser

Rekatholisierung verließen in beiden Städten so manche Bürger ihren

Heimatort.

Schlaggenwald war wieder katholisch geworden; bei der Vertreibung nach dem II.

Weltkrieg gehörten von den rund 5.000 Einwohnern (einschließlich der Dörfer)

über 90 % diesem Bekenntnis an.

So haben die Schlaggenwalder

ihre St. Georgskirche

in Erinnerung.

Die

nächsten drei Jahrhunderte

Für die folgenden Jahrhunderte sollen einige wichtige Ereignisse chronologisch

aufgeführt werden. (2)

1688 wurde die erste Feuerspritze angeschafft. Beim großen Brand 1713 fielen 76

Häuser den Flammen zum Opfer, dazu auch die St. Annakirche und das Spital.

1742 im Verlauf des Krieges um die Erbfolge in den habsburgischen Ländern

(1740-48, sog. Österreichischer

Erbfolgekrieg) besetzten Franzosen

Schlaggenwald. Nach Kriegsende begann Maria

Theresia, Erzherzogin von Österreich

(1740-80) und Königin von Böhmen und Ungarn, die Verwaltung des Habsburger

Reiches neu zu ordnen. Schlaggenwald kam nun zum Kreisamt Elbogen.

1774 waren im Bergbau nur mehr ca. 200 Arbeiter beschäftigt.

|

|

1792 gilt als Gründungsjahr der ersten

Porzellanfabrik in

Schlaggenwald. 1867 nach der Übernahme durch die Vettern Haas

und Czjzek

hieß die Porzellanfabrik

Haas & Czjzek.

Bis herauf in unsere Tage produzierte sie wertvolles

Porzellan.

Links ein Beispiel für das berühmte Schlaggenwalder Porzellan.

Seit 1988 war die traditionsreiche

Firma

Teil des staatlichen Betriebs Karlsbader Porzellan.

(Ende?) |

|

1909 ließ der Lederfabrikant Roßmeissl eine Dampfkraftanlage bauen, die auch

der Stromerzeugung diente.

Am Ende der ersten Weltkrieges (1914-18) zählte Schlaggenwald 3.305 Einwohner,

darunter 39 Tschechen. Das Sudetenland wurde der neugegründeten

Tschechoslowakei eingegliedert, auch die Schlaggenwalder erhielten durch einen

Verwaltungsakt statt der österreichisch-ungarischen die tschechische Staatsbürgerschaft,

die sie bis 1938 behielten. Bei den staatlichen Verwaltungen (Bahn, Post,

Gendarmerie) wurden nun die deutschen durch tschechische Bedienstete ersetzt.

Deutsch blieb Amts- und Unterrichtssprache, amtliche Vordrucke lagen

zweisprachig auf.

„Im Juni 1919 fand die erste Gemeinderatswahl statt. Lebenserfahrene Männer

nahmen die Geschicke der Stadt in die Hand. Die Einwohner waren zum größten

Teil in den Porzellanfabriken und in der Lederfabrik beschäftigt. Ein kleiner

Teil lebte von Gewerbe und Landwirtschaft.“ (2)

„Getragen vom politischen Umschwung in Deutschland (1933), getrieben von der

schlechten materiellen Lage vieler Menschen und dem uneinsichtigen Verhalten der

Prager Regierung, fand die Sammlungsbewegung Henleins unter den Sudetendeutschen

regen Anklang. Sie formierte sich ab 1934 zunächst als Sudetendeutsche

Heimatfront und dann als Sudetendeutsche Partei (SdP).“ (2)

Nach dem Stufenplan des Münchner

Abkommens erreichten am 4. Oktober 1938

deutsche Wehrmachtsverbände Schlaggenwald, wo sie von der Bevölkerung stürmisch

begrüßt wurden. „Schlaggenwald gehörte 1938-1945 zum Deutschen Reich. Die

2.950 Einwohner der Stadt waren nun deutsche Staatsbürger geworden.“ (2)

II.

Weltkrieg und

Vertreibung

|

Die Geschichte der „letzten Jahre Schlaggenwalds“

sind im Zusammenhang

dem 1991 erschienen Buch

„Schlaggenwald - einst kaiserlich freie Bergstadt im

Egerland“

(2) entnommen.

Dieses nicht nur für die Patenkinder Auerbachs

einmalige

Werk wurde vom

"Schlaggenwalder Heimat- und Geschichtsverein"

unter seinem

(damaligen) sehr rührigen

Vorsitzenden

Josef Tauber (Tauber Seff) herausgegeben. |

|

„Ab 1939 wurden die kriegsdiensttauglichen Männer jahrgangsweise zum Militär

eingezogen, es sei denn, sie waren wegen ihrer Tätigkeit als unabkömmlich (uk)

eingestuft. Manche mussten in kriegswichtigen Betrieben arbeiten. Immer mehr

nahmen dienstverpflichtete Frauen die Arbeitsplätze einberufener Männer ein.

Um fehlende Arbeitskräfte zu ersetzen, mussten ganze Schulklassen Ernteeinsätze

und Mädchen nach dem Schulabgang ein Pflichtjahr in der Landwirtschaft, bei

kinderreichen Familien oder bei Sozialdiensten leisten. Jungen und Mädchen (ab

17) arbeiteten beim Reichsarbeitsdienst (RAD) in der Landwirtschaft, beim Wege-

und Straßenbau, Urbarmachen brachliegender Böden usw..

Schlaggenwald war bis zum Sommer 1944 vom Kriegsgeschehen nicht unmittelbar

betroffen und auch von Luftangriffen unbehelligt geblieben. Die Fronten rückten

indessen näher. Nachrichten über gefallene und vermisste Mitbürger brachten

immer wieder großes Leid über viele Familien. Der zunehmenden Bedrohung aus

der Luft suchte man durch Anlegen von Schutzräumen (Felsenkellern) und

Einhalten der Verdunkelung zu begegnen. Nach dem missglückten Anschlag auf

Hitler am 20. Juli 1944 ließen jedoch die Bombardierung von

Karlsbad am helllichten

Tag und gelegentliche Tiefflugangriffe amerikanischer Jabos (Jagdbomber) in

unserer näheren Umgebung - selbst einzelne Lkw oder Fuhrwerke waren vor ihnen

nicht sicher - erkennen, dass die alliierten Geschwader auch den Luftraum über

uns beherrschten.

Im Jänner (Januar) 1945 rückten 20 ältere Männer zum Volkssturm ein. Zur

gleichen Zeit traf ein Eisenbahnzug mit Zivilpersonen aus Ungarn ein. Sie fanden

in Gebäuden der Porzellanfabrik H. & C. Aufnahme. Auch die ersten Flüchtlinge

aus Schlesien kamen an, die vor den anrückenden Sowjettruppen fliehen mussten.

Im Feber (Februar) erging Anordnung, auch die Hitlerjugend (14-16jährige Buben)

in Aufgaben der Landesverteidigung einzubeziehen.

Ein großer Transport mit Flüchtlingen aus der Breslauer Gegend und aus Danzig

wurde der Stadt zugewiesen. Sie mussten in Privathaushalten untergebracht

werden.

Im März stellten die Schulen wegen häufiger Fliegeralarme den Unterricht ein.

Anfang April erreichte ein Flüchtlingstreck mit 20 Wagen aus Oberschlesien

unseren Ort.

Wie anderswo auch, errichtete man an den Zufahrtsstraßen Panzersperren aus

dicken Holzstämmen.

Gegen Ende des Monats passierten Einheiten der Wehrmacht mit Fahrzeugen und

schwerem Kriegsgerät unsere Gegend in Richtung Osten. Sie kehrten nach wenigen

Tagen zurück und blieben in der Stadt. Vernünftigen Offizieren gelang es, eine

Rundumverteidigung von Schlaggenwald zu verhindern. (Dass dies bereits im

Mittelalter nicht möglich war, beweist das Fehlen von Stadtmauern, Wehrtürmen

und sonstigen Befestigungsanlagen.)

Am 7. Mai drangen überraschend amerikanische Truppen von der Oberen Gasse her

kampflos in das Stadtgebiet ein. Sie hatten sich von Falkenau aus durch die Wälder

unbemerkt genähert und so die Sperren umgangen. Unsere Soldaten leisteten

keinen Widerstand und ließen sich entwaffnen. Unsere Stadt blieb unversehrt.

Mit der Kapitulation des Deutschen Reiches war der Zweite Weltkrieg zu Ende.

Hier endet auch offiziell die Geschichte des deutschen Ortes Schlaggenwald, der

fortan wieder Horni Slavkov hieß.“ (2)

Am 16. März 1946 begann dann offiziell die Vertreibung der deutschen Bewohner.

Die Schlaggenwalder wurden in den folgenden Wochen quasi in alle vier Winde

zerstreut, ein Jahrzehnt später übernahm unser Auerbach die Patenschaft über

sie.

„Wanderer,

kommst Du nach Horni Slavkov,

dann bleibt Dir fast das Herz stehen.

Der Anblick

unserer Heimatstadt,

der Verfall von vertrauten Gebäuden,

das Fehlen ganzer

Gassen,

die Überwucherung durch Unkraut

und die Unordnung allenthalben

machen

betroffen und fassungslos.

Unser altes Schlaggenwald

hat sein Gesicht

verloren.“ (2)

So oder ähnlich

dachte bestimmt auch Franz Hofmann,

als er 1991 nach rund einem halben Jahrhundert

zusammen mit dem

Verfassers dieses Artikels

erstmals wieder seine Geburtsstadt

sah und betrat.

Franz Hofmann (+2012)

war zusammen mit seinem Vater Anton

und mit Toni Kunzmann

der Auerbacher Motor

der Schlaggenwalder

Heimattreffen.

(Das Foto zeigt Franz Hofmann in tiefer Erschütterung

vor dem

Kriegerdenkmal

auf dem damals sehr verwahrlosten Friedhof um die St. Georgskirche.)

Schlaggenwald heute

(Foto

Jiri Laubendorf/Petr Lauer)

verwendete und weiterführende Quellen

| 1 |

Patenbrief der Stadt Auerbach an die Bürgerschaft der Stadt Schlaggenwald,

gegeben am 11. August 1956 von Bürgermeister und

Stadtrat, Lagerort Rathaus Auerbach |

| 2 |

Schlaggenwald, einst kaiserlich freie Bergstadt im Egerland, Hausham 1991

(Schlaggenwalder Heimatbuch; eventuell in Antiquariaten noch erhältlich) |

| 3 |

Jakob

Herbert/Dilling Heinrich, Schlaggenwald - St. Georg, eine Kirche in

Böhmen, Schlaggenwalder Heimat- und Geschichtsverein, 2001 |

| 4 |

https://www.online-ofb.de/schlaggenwald/ |

letzte

Bearbeitung dieses Artikels am 17. April 2024

|

Ich selbst bin kein Schlaggenwalder,

sondern ein "echter" Auerbacher.

Diesen Artikel habe ich verfasst,

weil ich die Aufbauarbeit der Heimatvertriebenen

nach dem Krieg hier bei uns sehr schätze,

weil meine Heimatstadt Pate für die

aus ihrer Heimat vertriebenen Schlaggenwalder ist,

und weil ich unter den ehemaligen Schlaggenwaldern

mittlerweile viele Freunde gewinnen durfte.

|

|

Für Ergänzungen, Korrekturen usw.

bin ich sehr dankbar.

Hier können Sie mich erreichen!

|