|

| |

Die Auerbacher Störche

Seit

rund vier Jahrzehnten kommt jährlich im Frühjahr für einige

Monate ein Storchenpaar ins Anwesen der Familie Weiß in Auerbach; sinnigerweise sind es

auch von der Art her Weißstörche.

|

Genauer gesagt taucht zunächst immer

das Storchenmännchen

auf dem Horst am Unteren Markt

auf,

bringt etwa eine gute Woche lang

das angestammte Nest auf Vordermann

und

klappert

eifrig und laut vernehmlich.

Die Störchin traf bisher dann immer

etwa zehn Tage

danach ebenfalls hier ein.

|

So war es auch im Jahr

2013: seit mindestens 13. April bewohnte das vermutlich bei uns schon heimische

Storchenpaar sein Nest wieder! (nachfolg.

Foto: Andreas Prosche)

1ak.jpg)

2014 tauchte der erste Storch

schon um die Tage der Kommunalwahl (16.

März 2014) in Auerbach auf. Vielleicht wollte er "sein Wahlrecht"

ausüben, was der doch relativ geringen

Wahlbeteiligung

gut getan hätte.

Der

Weißstorch

Der Weißstorch (Ciconia ciconia) ist eine der weltweit zahlreichen Arten der

Familie der Störche (Ciconidae), die wiederum zur biologischen Ordnung der

Schreit- oder Stelzvögel (Gressores) gehört. Der deutsche Name „Storch“

kommt wohl vom altgermanischen Wort „sterg“, was soviel wie „steif sein“

bedeutet.

Besonders auffallend bei dem etwa 80 cm großen, langbeinigen Vogel ist der rote

Schnabel, der bis ca. 20 cm lang werden kann; beim Jungvogel ist dieser Schnabel

noch schwarz. Ein ausgewachsener Storch kann bis zu 2 m große Schwingen haben,

deren Schwungfedern wie ein Teil der Oberflügeldecken, im Gegensatz zum übrigen

Gefieder, schwarz sind. Männchen und Weibchen sind auch von Experten nur schwer

zu unterscheiden; die Störchin ist meistens etwas kleiner und hat auch einen

etwas schwächer ausgebildeten Schnabel. Ein Weißstorch kann zwischen zwei und

4,5 kg wiegen und bis zu 20 Jahre alt werden.

|

Außer dem Weißstorch brütet in Deutschland vereinzelt auch der Schwarzstorch (Ciconia nigra), der im Gegensatz zu seinem weißen Vetter

ein extrem scheuer

und seltener Bewohner urwüchsiger

Wälder ist.

|

Kulturgeschichtliches

Bei den alten Ägyptern galt der Storch als Sinnbild kindlicher Dankbarkeit, die

alten Griechen glaubten, dass die jungen Störche, wenn sie flügge sind, ihre

Eltern ernährten, und die Römern gaben der Personifikation der Elternliebe (pietas)

einen Storch als Symbol bei.

Der Kirchenlehrer Basilius

d.Gr. (um 329 bis 379 n. Chr.) hebt der Storch als

Vorbild der Befolgung des vierten Gebotes hervor und lobt ihn deswegen. Im Buch

Jeremia des Alten Testaments (Jer

8,7) wird die Treue des Storches gerühmt, der sich im Gegensatz zum Volke Israel

an das Gesetz Jahwes hält.

Von jeher und bei nahezu allen Völkern galt der Storch als Glücksbringer. Man

war (und ist?) glücklich, wenn ein Storchenpaar auf Tempeln und Heiligtümern, ja auf den Wohngebäuden der Menschen und

auf Stall und Stadel der Anwesen seinen Horst aufschlug. Es war sogar sehr erwünscht und wurde

mit allen Mitteln unterstützt und gefördert,

denn Haus und Hof wurden nach alter Tradition durch seine Anwesenheit vor Feuer und Blitz geschützt.

In manchen Orten war es lange Zeit Brauch, dass der Türmer im Frühjahr die

Ankunft der Störche mit einem besonderen Hornsignal allen anzeigen musste.

Dem Magen des Storches wurde eine besondere Heilkraft zugeschrieben, er galt als

Seelenträger, weil er sich von im dem Boden lebenden Tieren nährte, die die

Seelen Bestatteter aufgenommen hatten.

In einem orientalischen Märchen ist der Storch ein verwunschener Prinz, der die

Zukunft voraussagen kann, und im deutschen Volksglauben ist der Klapperstorch

bekanntlich der, der als besonderen Segen für eine Familie die kleinen Kinder

bringt.

Nahrung

und Nahrungssuche

Damit der Storch die großen Mengen an Futter, die er und sie (ca. 500 g pro

Tag) und ein Jungtier (ca. 1,2 kg pro Tag) brauchen, ist sein Speiseplan relativ

weit gefächert; er reicht von Fröschen und Fischen über Würmer, Schnecken,

Schlangen und Eidechsen, über Insekten und deren Larven bis zu Maulwürfen, Mäusen,

Ratten und anderen Kleinsäugern. Auch Jungvögel gestalten gelegentlich die

Speisekarte abwechslungsreich.

Zur

Beuteaufnahme hat der Storch verschiedene Methoden. So stolziert er mit seinen dünnen,

langen roten Beinen über Wiesen und Felder, am besten feuchte, um z.B. Frösche

zu finden und blitzschnell mit dem langen Schnabel zu ergreifen. Zum Mäusefang

wartet er regungslos vor deren Baueingang, Wassertiere siebt er förmlich

geschickt mit seinem Schnabel aus dem Wasser heraus.

Chitin und andere unverdauliche

Nahrungsreste werden als Gewölle ausgeworfen, Knochen und Fischschuppen aber

verdaut und erst als Kot abgegeben.

Die Ausscheidungen der Störche sind ein gewisses Problem, auch in Auerbach bei

den Störchen des Weißschen Anwesens. Kiloweise häufen sich die ätzenden

Exkremente auf dem Dach und dem Balkon von Frau Anni Weiß, die aber trotzdem

„ihre Störche“ seit vielen Jahren lieb gewonnen hat und ihr Wohl und Wehe

genau beobachtet. Eine teilweise Überdachung ihres Balkons gestattet ihr nun,

sich in den Sommermonaten dorthin zu begeben, ohne den Segen von oben

unmittelbar befürchten zu müssen. Schlechter erging es vor einigen Jahren

ihrer inzwischen verstorbenen Schwiegermutter, die einmal, gerade vom Friseur

gekommen und unvorsichtigerweise auf den Balkon tretend, ungewollt die Zielscheibe eines

Storches wurde.

Nestbau

und Horsttreue

Die erwachsenen Störche, besser gesagt zunächst die Männchen, besetzen am

liebsten nach der Rückkehr aus ihrem Winterquartier den gewohnten Horst vom

Vorjahr; auch die Weibchen zeigen eine starke Bindung an den alten Horst, und so

finden tatsächlich häufig die Paare des letzten Jahres wieder zusammen. Dies

ist, wie neue Forschungen ergeben haben, allein durch die ausgeprägte

Horsttreue bedingt und nicht etwa durch „Gattentreue bis in den Tod“, wie es

der Volksmund wissen will. Mit der bisher fast schon sprichwörtlichen

„ehelichen Treue“ sollen es die Störche gar nicht so genau nehmen: Sie führen

eine „Horstehe“, sind sowohl während des Zuges als auch im Winterquartier

getrennt und treffen sich – vielleicht – im Frühjahr wieder in ihrem alten

Nest.

Störchin und Storch wieder vereint!

(Foto Günther Merkl, Ostern 2007)

Da Horste oft über viele Jahre hinweg genutzt und von den zurückgekommenen Störchen

immer wieder ergänzt, ausgebessert und vergrößert werden, können allmählich

riesige Bauwerke von bis zu zwei Meter Durchmesser, vier Meter Höhe und viele

Zentner Gewicht entstehen. Der Auerbacher Horst entstand vor 40 Jahren auf

dem Kamin der 1954 stillgelegten Brauerei Weiß; vor etwa 10 Jahren wurde der zu

Beginn des vorigen Jahrhunderts errichtete Schlot aus Sicherheitsgründen um ca.

acht Meter abgetragen und der Rest ausgebessert, um den Störchen weiterhin als

Nistplatz zur Verfügung zu stehen. Nach Meinung von Frau Weiß, die vom LBV

(Landesbund für Vogelschutz e.V.) offiziell als Horstbetreuerin von Nr. 39 geführt wird, müssen laufend weitere

Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden, damit Meister Adebar auch künftig

ohne größere Probleme mit seiner Storchenfamilie wohnen kann.

Gegen Eindringlinge wird der besetzte Horst vehement verteidigt. Reichen dazu

erregtes Klappern und drohendes Flügelpumpen nicht aus, so kann es nicht selten

zu oft stundenlangen Storchenkämpfen kommen, in deren Verlauf auch schwere

Verletzungen oder gar der Tod eines Tieres auftreten können. Auch bei den

Auerbacher Störchen tauchen jedes Jahr andere Horstinteressenten auf, was die

Begehrtheit dieses Standortes beweist; als Höchstzahl nennt Frau Weiß neun

Tiere in einem Jahr.

Paarung

und Jungenaufzucht

Haben Storch und Störchin ihren Horst besetzt, kommt es bald darauf zur

Paarung der mit etwa drei Jahren geschlechtsreifen Vögel.

|

Die

Paarung bei den Störchen ist ein ziemlich wackeliger Balanceakt in großer Höhe

auf dünnen Stelzenfüßen. Vor- und nachher gibt es ausgedehnte und lautstarke

Klapperduette, denn das Schnabelklappern mit in den Nacken gelegtem Kopf und

Hals ist ein Zeichen der Verständigung und auch der Erregung der Störche.

|

|

Die

Störchin legt bei uns im Abstand von etwa zwei Tagen drei bis vier weiße, ca.

110 g schwere

Eier, die tagsüber von beiden Partnern bebrütet werden; bei Nacht sitzt nur das

Weibchen auf dem Nest.

|

Nach 33 Tagen Brutzeit schlüpfen

die kleinen Störche aus. (Foto Storchenverein)

|

Nun beginnt die eigentliche Arbeit der Eltern,

denn die Kleinen haben ständig Hunger und betteln nahezu pausenlos mit

jaulend-miauenden Lauten um Futter.

In den ersten Wochen bleibt stets

ein Altvogel auf dem Nest, um die Küken vor möglichen Feinden und vor

Wetterunbilden zu schützen. Der andere Partner holt derweil Nahrung und würgt

diese im Horst aus, wo sie von den Jungen selbständig aufgenommen wird.

Nach etwa sieben Wochen haben die Jungstörche bei günstigen Futterbedingungen

beinahe die Größe ihrer Eltern erreicht und unterscheiden sich von diesen nur

mehr durch schwärzliche Schnäbel und ebensolche Füße. Sie beginnen mit den

ersten Flugversuchen; nach etwa neun Lebenswochen können sie fliegen, begleiten

ihre Eltern auf der Nahrungssuche und lernen so alles Notwendige für ihr

Storchenleben. Mit drei Monaten etwa können sie für sich selber sorgen.

Das Auerbacher Storchenpaar hatte in den letzten drei Jahren leider keine Jungen; aus unbekannten Gründen fielen

2003 vier Eier wohl aus dem Nest oder wurden von den Störchen hinausgeworfen, eine

mögliche Nachbrut hat nicht stattgefunden. In der "Saison" 2004 wurde

es wieder nichts mit dem Nachwuchs; vielleicht waren die Störche noch nicht

geschlechtsreif. Auch 2005 gab es leider keine Jungtiere im Auerbacher

Horst.

2006 hat es endlich wieder geklappt: gleich drei

Jungstörche brachten das Storchenpaar ins Schwitzen, damit das dringend

benötigte Futter herangeschafft werden konnte.

2007 gehörten sogar vier Junge zur

Familie Adebar.

In früheren Jahren konnte Frau Weiß beobachten, dass der Jungstorch, vor

allem wenn es sich um ein "Einzelkind" handelte, oft sehr groß und

kräftig war, was sicher damit zu tun

hat, dass er das herbeigeschaffte Futter nicht mit einem anderen Tier teilen

musste. Doch der undankbare Storch ging zum Schluss manchmal sogar so weit, dass er seine

Eltern nicht mehr auf den Horst ließ; diese mussten deshalb die letzte Zeit auf

dem Rathausdach oder auf anderen Gebäuden nächtigen. Das passt ja nicht gerade

mit der oben geschilderten „kindlichen Dankbarkeit“ zusammen!

Der

Storchenzug

In der zweiten Augusthälfte treffen sich mehrere Störche an bestimmten

Sammelplätzen und warten die günstigste Thermik ab, um zu ihrem Flug ins

Winterquartier zu starten. Die Zugrichtung ist den Vögeln dabei angeboren.

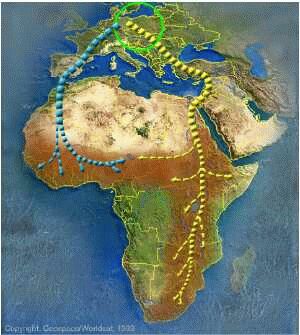

Grundsätzlich kann man beim Zug der Störche in den sonnigen Süden zwei Flugrouten unterscheiden:

|

Die Ostroute (gelb

eingezeichnet) führt über Ungarn, den

Bosporus, die Türkei, an der Ostküste des Mittelmeeres entlang über den Golf

von Suez, am Nil entlang nach Ost- und z. T. sogar nach Südafrika.

Die von unseren

Auerbacher Störchen

benutzte Westroute (blau eingezeichnet) geht über Südfrankreich, entlang der Ostküste Spaniens, über

Gibraltar, Marokko bis südlich der Sahara in die westafrikanische Savannenzone

und endet etwa im Gebiet von Senegal, Guinea und dem Tschad.

|

Die imaginäre

„Zugscheide“ verläuft dabei mitten durch Deutschland und trennt so Weststörche

und Oststörche voneinander.

Bei einer durchschnittlichen täglichen Flugstrecke zwischen 150 und 300 km sind

unsere Störche acht bis fünfzehn Wochen unterwegs. Wo die Störche

letztendlich genau überwintern, hängt ab vom jeweiligen Futterangebot. Mit Satellitensendern

versucht man, dem Zugverhalten der Störche auf die Spur zu kommen.

Warum nehmen sie diese Umwege in Kauf und ziehen nicht auf geradem Weg direkt über

das offene Mittelmeer in ihre Winterquartiere? Die Erklärung liegt im

Flugverhalten der Störche, die ausgesprochene Segelflieger sind, und, wie die

menschlichen Drachenflieger und Segler, die warmen Aufwinde, Thermik genannt,

ausnützen wollen und müssen. Diese Aufwinde entstehen dort, wo der Erdboden

von der Sonne rasch und stark erwärmt wird. Über dem offenen Meer gibt es

keine Thermik, und so stellt das Mittelmeer praktisch für die großen Segler

ein unüberwindbares Hindernis dar, da sie den anstrengenden und kraftraubenden

Ruderflug nur kurze Zeit ausführen können. Der Bosporus und die Straße von

Gibraltar sind bekanntlich die schmalsten Stellen, und dort treffen alljährlich

zweimal gewaltige Schwärme von Störchen und anderen Zugvögel zusammen, die zu

spektakulären Naturschauspielen führen.

Es kann auch vorkommen, dass ein Storch einmal nicht

"zieht", sondern auch die kalte Jahreszeit bei uns verbringt.

"West-Störche

zieht es in den Osten"

Unter dieser Überschrift stand im Februar 2014 folgender kurzer Artikel in der

Zeitung: "Wanderungsbewegungen innerhalb Deutschlands gibt es auch unter

den Weißstörchen. Wessies ziehen zunehmend in den Osten - vermutlich,

weil sie dort leichter Futter finden. Die West-Störche ... profitieren dabei

von ihrem Zugverhalten; sie suchen ihr Winterquartier bevorzugt in Portugal und

Spanien. Ost-Störche dagegen zieht es eher Richtung Afrika, wo sie schlechtere

Überlebensbedingungen haben. Deshalb wächst der Bestand an West-Störchen, die

sich dann auch in den Regionen der Ex-DDR niederlassen." (Nordbayerische

Nachrichten, 20. Februar 2014, Seite 32)

Gefährdung

und Schutz

Auf dem Zug und in den afrikanischen Winterquartieren lauern viele Gefahren

auf unsere lieb gewonnenen Störche. So kommen in Spanien jedes Jahr zahlreiche

der Großvögel um, weil sie aus den innen glatten und oben offenen Wasserbehältern

nicht mehr heraus können, auf die sie sich zur Rast oder zum Trinken

niedergelassen haben. Neben natürlichen Verlusten durch Erschöpfung,

Altersschwäche, ungünstige Witterungsverhältnisse usw. sind vor allem auch

die direkte Verfolgung durch den Menschen daran schuld, dass nicht alle Vögel

auch wieder den Rückflug antreten können. Man mag noch Verständnis dafür

haben, dass zum Zwecke der Ernährung in einigen afrikanischen Ländern Weißstörche

regelmäßig in die Kochtöpfe einheimischer Hirten und Bauern wandern. Unverständlich

aber ist, dass oft ganze Storchenschwärme mit Schnellfeuergewehren und anderen

Schusswaffen vom Himmel geholt werden, offenbar nur als Sport, zum Spaß und aus

Langeweile.

Viele Störche werden jedes Jahr auch Opfer von übermäßigem Einsatz von Pestiziden

|

z.B. gegen die

Wanderheuschrecken,

die eine wichtige

Nahrungsgrundlage während

des Fluges und im Winterquartier

bilden; das Fressen

derart

vergifteter Insekten führt dann

zu akuten oder chronischen

Schäden bei

den Vögeln.

|

|

Direkt oder indirekt vom Menschen verursachte Zerstörung des

Lebensraumes, von der Entwässerung bisheriger Feuchtgebiete bis zur

Ausbreitung der afrikanischen Wüstengebiete, führt ebenfalls zu großen

Verlusten in den Winterquartieren.

„Untersuchungen haben aber gezeigt, dass die Verlustes während des Zuges und

in den Winterquartieren keineswegs die Hauptursache für den dramatischen Rückgang

des Weißstorches in Deutschland sind. Viel entscheidender wirkt sich offenbar

die Zerstörung der Lebensgrundlagen in den Brutgebieten aus. ... Es ist die

Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung und der Grad der Ausräumung und

planmäßigen Entwässerung der Landschaft. ... Der Weißstorch ist in

Deutschland ein typischer Bewohner des extensiv genutzten Feuchtgrünlandes. Nur

hier, wo feuchte Wiesen und Weiden auch wirklich noch feucht sind, wo man

Teiche, Tümpel und Weiher findet, wo in den Flussniederungen noch regelmäßige

Überschwemmungen stattfinden und staunasse Bereiche das ganze Jahr existieren,

findet Adebar genügend Nahrung für sich und seinen Nachwuchs. Diese Nahrungsflächen

müssen außerdem genügend groß sein – man rechnet mit etwa 200 ha für eine

Storchenfamilie – und sie müssen in der Nähe der Brutplätze liegen. ... Um

den Störchen zu helfen, nützt es also nichts, ein Wagenrad als Nistunterlage

auf einem Dach anzubringen, wenn man nicht gleichzeitig entsprechende Lebensräume

schützt oder wiederherstellt. Artenschutz bedeutet also auch hier wie überall

gleichzeitig Biotopschutz! Der Schutz von Feuchtgrünland kommt dabei aber

selbstverständlich nicht nur dem Weißstorch als „Leitart“ zugute, sondern

ebenso vielen weiteren bedrohten Tieren und Pflanzen dieses Lebensraumes.

Wo der

Storch sein Auskommen findet, können auch Kiebitz und

Uferschnepfe,

Moorfrosch

und Schachblume überleben.“

Wer mehr wissen möchte, kann sich z.B. auf den Seiten des Deutschen Naturschutzbundes

oder des Landesbundes für

Vogelschutz (LBV)

informieren.

Es bleibt zu hoffen, dass

„unsere“ Störche die weiten Flüge nach Afrika und zurück immer wieder gut

überstehen und jeweils im Frühjahr hierher zurückkehren, denn

Meister Adebar ist nicht nur ein Teil unserer Umwelt, sondern auch ein Teil

unserer Kultur und Tradition – und seine Anwesenheit in Auerbach erfreut

Einheimische und Besucher jedes Jahr von Neuem.

|

Auf unserer Wiese gehet was

...

|

|

letzte

Bearbeitung dieses Artikels am 30. März 2014

|

Für Ergänzungen, Korrekturen usw.

bin ich sehr dankbar.

Hier können Sie mich erreichen!

|

|

|