|

| |

Die

Auerbacher

Stadttürmer

Ein wichtiger Faktor der mittelalterlichen

Stadtbefestigung waren neben Mauern,

Türmen, Toren usw. sicher auch die

Türmer oder Turner, die Tag und Nacht über

den Dächern der Häuser, seit 1555 auf dem Kirchturm von luftiger Höhe aus, über Auerbach und die Umgebung

wachten.

.jpg)

aus einem

Flyer des

Türmermuseums Vilseck (Quelle 4)

Die ersten Türmer

in Auerbach

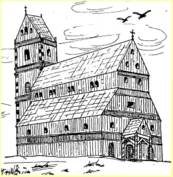

Seit der Marktgründung Auerbachs und der gleichzeitigen Pfarreierhebung anno 1144

gab es zwar einen Kirchturm, aber keinen Türmer auf diesem. Der ursprünglich

romanische Turm von 1144 und von 1314, der bis zur Zerstörung durch die Hussiten 1430 neben der

Pfarrkirche stand, war unbewohnbar, und wegen seiner relativ geringen Höhe

nicht als Beobachtungsturm geeignet.

|

|

|

Kirche 1144 |

Kirche 1314 |

Den für die Stadt so wichtigen Wachtdienst

versahen bis Mitte des 15. Jahrhunderts ausschließlich die „Thorwärtl“ auf den Türmen der 3 Stadttore.

Auch als der neue Turm bei der Pfarrkirche 1445 fertig gestellt war, sollte es noch 110 Jahre dauern,

ehe durch den Bau eines weiteren Stockwerkes die Türmerwohnung hoch oben über

den Dächern der Kirche und der ganzen Stadt eingerichtet

wurde. Seit 1555 gab es damit einen „Stadttürmer“ oder „Stadtturner“ in

Auerbach auf dem Kirchturm.

Dass er

Kirchturm heißt und die Kirchenglocken beherbergt, aber im Eigentum und

damit in der Baulast der Stadt Auerbach ist, sei nur am Rande erwähnt.

Doch nun zu

den Türmern.

Türmer auf dem Kirchturm

Wer heute den Auerbacher Kirchturm besteigt, um gleichsam aus der

Vogelperspektive die weite Aussicht zu genießen, wird kaum daran denken, dass

jahrhundertlang Menschen diesen relativ beschwerlichen Weg nach oben und wieder

nach unten mehrmals am

Tag zu gehen hatten, um Ausschau zu halten zum Schutze der Stadt und ihrer

Bewohner. Der Turm war bis zum verheerenden Stadtbrand von 1868 sogar noch ein

Stockwerk höher.

|

|

Auf dieser

ca. 100 Jahre

alten Ansichtskarte

ist

eindrucksvoll

zu sehen, wie weit

der Kirchturm

die Stadt Auerbach

überragt. |

Die Türmer oder Turner,

auf dem Kirchturm hatten nun bis zu Beginn des 20.

Jahrhundert als städtische Angestellte diese sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen.

Vom Kirchplatz aus

misst das höchste Bauwerk

der

Stadt heute 61,50 m,

die Grundfläche des Turmes

ist ein Quadrat mit 8 m Seitenlänge.

Im 1. Stock sind die Mauern 2,40 m

stark, im 5. noch 1,60 m

und im 10. „nur

noch“ 0,90 m.

Wenn man mit gutem Recht

das Jahr 1441 als Baubeginn

annimmt, so

hat der Turm

das ehrwürdige Alter

von über 560 Jahren.

|

|

Die ersten „Turner“

auf dem Kirchturm entstammten wohl der Familie Dillmann. Sie wie alle ihre

Nachfolger hatten zahlreiche Pflichten zu erfüllen. So hatten die Türmer Tag

und Nacht den Wachtdienst zu versehen und bei einem Brand die Feuerglocke, bei

einem Gewitter die Wetterglocke, bei einem Todesfall das Sterbeglöcklein, bei

einer Hinrichtung das Armesünderglöcklein zu läuten. Wenn feindliche oder

einfach unbekannte Personen die Stadt umschlichen oder gar Verdächtige sich den

Toren näherten, dann waren mit dem Horn oder der Glocke bestimmte Signale zu

geben. Auch wenn besonders hochgestellte Personen nahten, mussten die Türmer

dies mit einem besonderen Signal ankündigen, damit der Bürgermeister mit Gefolge

zum entsprechenden Tor eilten, um den hohen Gast gebührend zu empfangen. (siehe

weiter unten bei Versäumnisse der Turner)

Abends 11 Uhr wurden die Stadttore zugesperrt. Der Türmer hatte dabei

das Sperrglöcklein oder den „Hußaus“ zu läuten.

Tag und Nacht musste der

Türmer vom Turm die vollen Stunden nachschlagen.

|

Nachts musste

der Türmer

zu jeder

Viertelstunde

ein Hornsignal geben,

das vom Nachtwächter

unten in der Stadt

erwidert werden musste.

Dies war eine Art

gegenseitiger Kontrolle,

dass weder

Turner

noch Nachtwächter

ihre Aufgaben vernachlässigten,

und vielleicht gar

einschliefen. |

Türmer und „Stadtpfeifer“

Wie in jeder anderen Stadt, so gab es auch in Auerbach einen „Stadtpfeifer“,

der bei Festzügen vorausgehen und aufspielen musste, bei Kindstaufen und

Hochzeiten den Dudelsack oder die Sackpfeife blies, zum Tanz aufspielte und vor

allem auch bei den feierlichen Gottesdiensten in der Kirche mitwirkte. Als der

Magistrat 1555 einen Stadttürmer anstellte, übernahm dieser auch das Amt des Stadtpfeifers; vielleicht war der erste Turner der bisherige Pfeifer.

|

|

Aus diesem zusätzlichen Amt heraus erwuchsen dem Türmer weitere Aufgaben.

So hatte er

dreimal am Tag von der Galerie des Turmes zusammen

mit 2 Gesellen fröhliche Weisen „abzublasen“,

und zwar um 2 Uhr und um 10 Uhr in der Früh, und um 18 Uhr abends;

im Winter um

4 Uhr, um 10 Uhr und um 16 Uhr.

Dabei war genau festgelegt, dass jeweils „3 Stücklein“

auf die Stadttore zu geblasen werden mussten. |

Auch bei der Kirchenmusik hatte der Turner gegen geringen Lohn mitzuwirken; er

hatte aber dafür das Privileg, dass nur er bei Kindtaufen, Hochzeiten und

Kirchweihfesten

gegen Entgelt aufspielen durfte. Dabei machten ihm allerdings über die

Jahrhunderte hinweg andere Musikanten, oftmals die Stadthirten, Konkurrenz und

„schnappten ihm das Brot weg“.

Kamen hohe Herrschaften auf Besuch in die Stadt, so musste sie der Turner schon

aus der Ferne „anblasen“ und ihnen später in ihrer Herberge mit seiner

Musik aufspielen.

Versäumnisse der Turner

Bei den zum Teil doch recht genau festgelegten Aufgaben blieb es nicht aus, dass

ein Türmer schon mal seine Pflicht verletzte und dafür bestraft wurde. In den

alten Ratsbüchern und Stadtkammerrechungen wimmelt es geradezu von derartigen

Vorkommnissen.

So erhielt z.B. am 9. Juli 1660 der Türmer Sigmund Muckensturm vom Rat einen

sehr strengen Verweis, weil er die „schweren Gewitter nit rechtzeitig

angeschlagen und weggläut“ habe. Der gleiche Turner wurde am 25. Juni 1662

drei Tage bei Wasser und Brot in den Kollerer gesperrt, weil er die Ankunft des

Bamberger Bischofs falsch signalisiert hatte. Als sich nämlich auf sein Signal

hin bereits ein Festzug der örtlichen geistlichen und weltlichen Honoratioren

dem hohen Gast entgegenbewegte, musste der Türmer mit Schrecken vermelden, dass

es nicht die erwartete bischöfliche Reiterei war, die er von Michelfeld

herkommend angekündigt hatte, sondern eine Kuhherde.

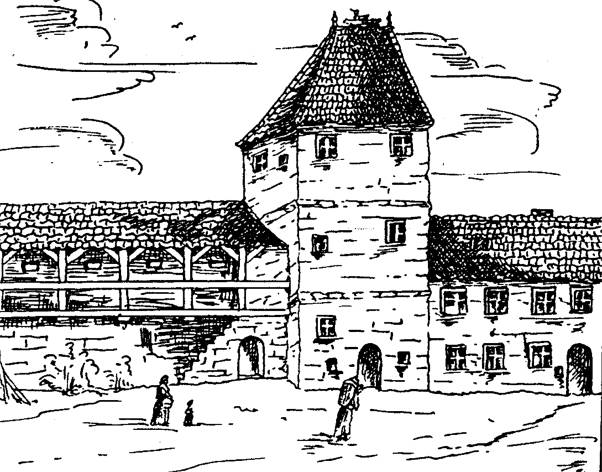

|

„Kollerer“

wurde damals

das städtische Gefängnis

genannt, welches sich

im ebenerdigen Gewölbe

des „Predigerturmes“,

heute Pfarrstraße 15,

befand. |

Unter dem 28. Januar 1678 kann man lesen, dass der Türmer Daniel Schrumpf

24 Stunden bei Wasser und Brot in den Kollerer gesperrt wurde und am nächsten

Tag sein Geselle und sein Lehrjunge ebenfalls, weil alle drei die Feuersbrunst

an der Zogenreuther Mühle übersehen hatten.

Die Türmergenerationen

Peißner

Mit der Anstellung von Zacharias Ignatius Peißner genannt Turnernazi, aus Hirschau am 1. Februar

1692 übernahm diese Familie den Türmerdienst in Auerbach für die nächsten

206 Jahre.

Sein Sohn Johann Jakob Georg Peißner (ca. 1707-1772) übernahm 1756 den

Dienst als Türmer auf der Burg Dagestein

in Vilseck. Bis 1911 waren die Peißner dann Türmer in der Stadt Vilseck. (4,

Seite 13ff) Ein Abkömmling war

Elias Peißner, der als Student in München am 18. Juni 1847

Lola Montez kennen

und bald auch lieben lernte. So wurde er zum Nebenbuhler von

König Ludwig I.

(1786-1868, reg. 1825-1848). Im Museum Vilseck wird ein Reisekleid gezeigt, das

Lola Montez 1848 bei ihrer Flucht aus München und einer kurzen Zwischenstation

in Vilseck hier zurückgelassen haben soll. (mehr)

Über dieses Geschlecht findet man Interessantes in den alten Ratsbüchern von

Auerbach.

So heißt es z.B. über den „Turnertani“ Anton Peißner, der von 1720-40

amtierte, dass er ein populärer Mann war, der einen guten Trunk nicht verschmähte

und wie alle Peißner ein vortrefflicher Musiker war. Er wurde am 13. Mai 1740

arretiert, weil er „statt des Sterbglöckls das Feuerglöckl derwischt“ und

durch den falschen Alarm Angst und Schrecken verbreitet hatte.

Da der jeweilige Türmer zugleich Dirigent und Anführer aller städtischen

Musikanten war, bekam er allgemein den Beinamen „Turnerprinz“. Auf diesen

Titel waren auch die Auerbacher Türmer sehr stolz. „Die Familie Peißner war

mehr als die meisten anderen Türmer zu diesem Stolz berechtigt, denn alle ihre

Glieder waren vorzügliche Musiker und das Virtuosentum auf der Violine pflanzte

sich 200 Jahr lang stets vom Vater auf den Sohn und Enkel fort.“ So urteilt

Joseph Köstler (1849-1925) in seiner umfangreichen Stadtgeschichte.

(1, Seite 140)

In die Amtszeit von Karl Peißner (1850-70) fiel der große Stadtbrand am 27.

Juni 1868, bei dem auch der Kirchturm von der untersten Etage bis zur Spitze

ausbrannte. Die Peißner siedelten sich nun unten in der Stadt an und bezogen den

Turm auch nach dessen Restaurierung nicht wieder. Als Wächter auf dem Turm

versahen in den folgenden Jahren Auerbacher Bürger ihren Dienst, und zwar der

Schuhmacher Georg Wolf (1870-72), der Schuhmacher Leonhard Reger (1872-78) und

der Schneider Johann Popp (1878-98).

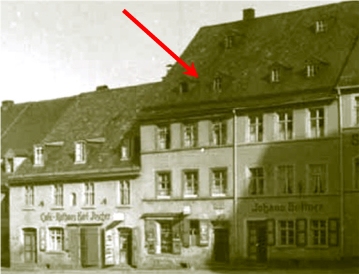

Johann Peißner (1854-1907) heiratete 1880 die Margareta, eine Tochter des

bürgerlichen Metzgermeisters Johannes Fellner (HNr 230, heute Oberer

Marktplatz 6) und seiner Ehefrau Margareta, geb. Neumüller von HNr 234 (heute

Oberer Marktplatz 10).

|

Dieses Haus Nr. 230

(heute Oberer Marktplatz 6,

Hausname beim Schmittschouster)

gehörte 1882-1901

dem Stadttürmer Johann Peißner;

er hatte es durch seine Heirat

mit der Fellnertochter bekommen.

Sein Schwager Michael Fellner

erwarb 1882 Anwesen Nr. 69

(heute Oberer Marktplatz 14)

und betrieb dort das Gasthaus "Zum Schwan".

(nach 2,

Seite 274) |

Das

Ehepaar Peißner hatte zwei Kinder, von denen Sohn

Karl (1890-1952) ein erfolgreicher Musiker und

Komponist

wurde. (nach 2, Seite 274) Bruno Peißner, einer der beiden Söhne des

Karl P., besuchte vor kurzem die Wirkungsstätte seiner Vorfahren hier in

Auerbach.

|

Johann

Peißner (Pfeil)

mit seiner Frau Margareta,

den Kindern Margarete (rechts)

und Karl (2. von rechts),

sowie seiner Schwester mit Tochter. |

|

1898

legte Johann Peißner das Türmeramt nieder und wurde Chorregent in Auerbach, wo

er 1907 starb. (über die Türmer Peißner s. auch 3)

Der letzte Stadttürmer

Als letzter Turner von Auerbach fungierte daraufhin bis 31.12.1910 der Schuster

Johann

Baptist Metz (1875-1950), Großvater des wohl bekanntesten deutschsprachigen katholischen

Theologieprofessors

(+2.12.2019) gleichen Namens unserer Tage.

(J.B. Metz,

Nachruf)

Türmer Metz verlegte seine Wohnung bereits um 1900 vom Turm in das daneben stehende älteste

Schulhaus der Stadt, auch

Köstler-Schulhaus genannt. Im Volksmund heißt das der Kirchenverwaltung

gehörende und von dieser bis 2023 aufwändig sanierte Gebäude auch

Metz-Schulhaus.

ak.jpg)

Metz lebte

mit seiner Familie auch nach

Abschaffung des Türmeramtes durch die Stadt weiterhin in diesem nach ihm

später so benannten Metz-Schulhaus (Pfarrstraße

5; Foto),

und versah den Mesnerdienst in der Pfarrkirche.

Mit Johann Baptist Metz erlosch an

Silvester 1910 in unserer Stadt Auerbach ein Berufsstand, der nahezu ein

halbes Jahrtausend zum Wohle der Bürger sozusagen von oben herab als

Türmer gewirkt

und gewacht hatte.

verwendete

und weiterführende Quellen

| 1 |

Köstler,

Joseph, Chronik der Stadt Auerbach, Band VIII, Teil 1 des

siebenundzwanzigbändigen, handgeschriebenen Werkes, Lagerort Stadtarchiv

Auerbach |

| 2 |

Kugler,

Hans-Jürgen, Auerbach in der Oberpfalz - Die Geschichte seiner Häuser

und Familien, Band 2, Auerbach 2010 |

| 3 |

Polaczek, Barbara, Erstes Deutsches

Türmermuseum Vilseck, Vilseck 2000 |

| 4 |

Türmermuseum

in Vilseck |

|

Hört

ihr Herrn und lasst euch sagen ... |

letzte Bearbeitung dieses

Artikels am 19. Januar 2024

|

Wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen möchten,

können Sie mich hier

erreichen

oder telefonisch unter 09643 683. |

|

|