|

| |

Burg Huwenstein

oder Gernote(n)stein

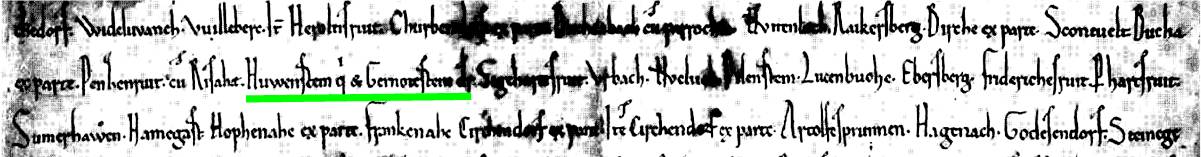

Von ihrer Existenz ist das bis dato bekannte

erste schriftliche Zeugnis die Gründungsurkunde des Klosters Michelfeld vom 6.

Mai 1119.

In der Reihe der zahlreichen Stiftungsgüter steht "Huwenstein,

qui et Gernotestein dicitur" (1, Seite 298), zu deutsch "Huwenstein, das auch

Gernotestein genannt wird". In dieser wichtigen Urkunde wird zwar nicht ausdrücklich von einer

Burg Huwenstein gesprochen, aber mit "stein" bezeichnete man vor 1200 Burgen

allgemein, eben weil diese aus Stein gebaut waren im Gegensatz zu den normalen

Häusern, die damals meistens aus Holz waren. "huwe" nannte man in

jener Zeit den Uhu bzw. jede Eule, so dass Huwenstein die Steinburg war, wo Uhus

nisteten. Der zweite, wohl jüngere Name Gernote(n)stein bedeutete Steinburg eines

gewissen Gernot.

Im nächsten bekannten Zeugnis von Huwenstein, der "relatio de piis operibus Ottonis

episcopi Bambergensis" (Liste der frommen Werke des Bischofs Otto von

Bamberg, verfasst vermutlich zwischen 1139 und 1147 in Bamberg vom Michelsberger

Propst Thiemo), wird deutlich und ausdrücklich von "castellum, quod

dicitur Gernotestein" geschrieben; castellum heißt deutsch Burg. (2)

Von Helmut Kunstmann stammt ein sehr interessanter Artikel (3), der u. a. hier

mit eingeflossen ist.

Der Standort der

verschwundenen Burg

ist wohl nicht ganz gesichert. Erich v. Guttenberg vermutete sie auf dem

Breitenstein, einem Höhenzug südlich von Penzenreuth, knapp 4 km nordwestlich

von Michelfeld im Gebiet der Stadt Pegnitz gelegen. (2) Dem widerspricht Heinrich

Bauer: "Auf dem Breitenstein, einem langgestreckten Höhenzug südlich von

Penzenreuth ... kann jener Sitz nicht gestanden haben, da dort keine Spur einer

ehemaligen Bebauung zu finden ist und es auch ringsum geeignetere Höhen für

eine Felsburg gab. Eher wäre an den Burgstall bei Hainbronn zu denken; von

Resten einer einstigen Niederlassung ist aber auch dort nichts zu sehen."

(4, Seite 67)

"Meine ursprüngliche Vermutung, daß die

Burg Hollenberg bei Pegnitz die frühere Burg Huwenstein gewesen sein könnte,

scheiterte an dem Fehlen romanischer Keramikfunde trotz ausgedehnter

Nachforschung in den Schutthalden der Ruine. Der Name Ober- und Unterhauenstein

im Püttlachtal unterhalb der Ruine Hollenberg und die Tatsache, daß die dort

befindliche vormalige Mühle „auf das Haus - d. h. die Burg Hollenberg –

diente“, wie es im neuböhmischen Salbüchlein heißt, ließen einen

Zusammenhang zwischen der Burg Huwenstein und dem Hollenberg möglich

erscheinen. Hauenstein ist nämlich die sprachliche Weiterbildung von Huwenstein.

In einem Aufsatz in den Fränkischen Blättern im Jahre 1958 machte ich auf eine

weitere Möglichkeit aufmerksam. Unmittelbar an den Burgstall Moschendorf, der

nach den Keramikresten auf das 11. Jahrhundert zurückgeht, grenzt im Südosten

eine Flur, die den Namen Hauenstein trägt. Der Burgstall in Moschendorf selbst

läßt seiner Anlage nach ebenfalls auf ein hohes Alter schließen, ebenso wie

die Siedlung Moschendorf, deren Gründung etwa um 800 anzusetzen ist, nachdem es

sich um einen Ortsnamen mit der Zusammensetzung Personennamen und -dorf handelt.

Diese letzte Deutung über die mögliche Lage der Burg Huwenstein hatte bei der

damaligen Kenntnis der urkundlichen Überlieferung auch die größte

Wahrscheinlichkeit für sich." (3, Seite 61 f)

Die erste Nennung von Burg Huwenstein in der Gründungsurkunde von Kloster

Michelfeld weist nicht direkt auf einen Standort hin, aber ihr Name wird

aufgezählt nach Penzenreuth mit Reisach und vor Sigehartisruit und Auerbach.

Dieses Sigehartisruit könnte nach Schnelbögl Saaß oder Reichenbach (1, Seite

34) sein; wenn dies so wäre, müsste Burg Huwenstein sehr nahe bei Michelfeld

gestanden sein.

Letzteres bestätigt auch ein Literale aus dem 18. Jahrhundert mit Abschriften

aus dem Kopialbuch des Michelfelder Abts Heinrich von Truppach (1406-36). Darin

heißt es in deutscher Übersetzung unter der Überschrift "Bemerkens- und

Wissenswertes über die Verhältnisse des Klosters und die Zerstörung der Burg

Huwenstein": "Als der gottseelige Otto sah, dass diese Veste dem

Kloster bedrohlich würde, erwog er, dass es entweder zweifelsohne notwendig

sei, die Burg zu zerstören oder es wäre die für die Gründung des darunter

liegenden Klosters (subteriacentis monasterii) aufgewandte Mühe umsonst. Daher

übergab er, durch eine göttliche Eingebung ermahnt, die gesamten Festungswerke

des Ortes dem Feuer, nachdem vorher die Reliquien aus der Kapelle St. Nikolaus

am gleichen Ort (de basilica beati Nicolai in loco eodem) entfernt worden waren.

Bischof Otto bestattete sie nachher in einer dem heiligen Nikolaus geweihten

Kirche bei Michelfeld mit der den Reliquien schuldigen Ehrerbietung. Die

Felsenburg (arcem lapidis) sollte auf ewig zerstört bleiben und der Versuch

eines Wiederaufbaues mit ewiger Verdammnis belegt werden." (3, Seite 63)

Diese Quelle bekräftigt die Annahme, dass Gernotestein sehr nahe beim Kloster

bzw. oberhalb von diesem gestanden haben muss. Weiterhin geht daraus hervor,

dass es sich um eine auf einem Felsen stehende Burg gehandelt hat. "Die Untersuchung

aller in Frage kommenden Höhen in der Umgebung des Klosters Michelfeld ergab

eindeutig, daß nur die Felsnase nördlich des Klosterfriedhofs als Stelle der

Burg Huwen- oder Gernotenstein in Betracht zu ziehen ist. Sie war durch

Steilabsturz im Norden und Westen in das Tal des Flembachs geschützt. Sie

Südseite, die etwas sanfter gegen das Gelände des heutigen Klosterfriedhofs

abfällt, war trotzdem noch zur Verteidigung geeignet genug. Nach Osten zu

sichert eine Geländestufe die ehemalige Burg vor einem Angriff.

Eine Furche, die noch deutlich am Nord- bzw. Südrand vor der westlichen

Felsspitze zu erkennen ist, könnte die Stelle eines ehemaligen Grabens zwischen

Vor- und Hauptburg gewesen sein. Am Nordrand ist sie noch als in Fels gehauener

Graben von 10 m Breite und 1,5 m Tiefe anzusprechen. Der Graben trennte Vor- und

Hauptburg. Die Vorburg war 45 m lang und etwa 20 m breit. Die Hauptburg war 24 m

lang und endete mit einer 5-6 m breiten Felsspitze im Westen.

Mehrere Bodenvertiefungen deuten möglicherweise den Platz ehemaliger Gebäude

an. Am nördlichen Felshang findet sich eine nach Norden offene Höhle, zu der

ein schmaler Pfad von Osten herführt. Ihr Zugang war in jüngster Zeit durch

eine Türe verschlossen, wie der ausgehauene Türfalz und die Pfostenlöcher für

den Türsturz im Fels beweisen. Der Zugang war außerdem nach oben zu durch

Deckplatten verschlossen.

|

Unmittelbar vor dem zur Höhle führenden Pfad zeigt

der Burgfels eine Felsbearbeitung in Form einer rundbogigen Doppelnische. Die

Konturen dieser Nischen sind durch Verwitterung ausgewaschen, was für ihr hohes

Alter spricht. Besonders deutlich ist die Verwitterung am oberen Abschluss zu

erkennen.

|

Vergleichen wir hierzu die neuere Felsbearbeitung am Eingang zur Höhle,

so wird uns dieser Unterschied ganz offenkundig. Diese Doppelnische wird der früheren

Burgkapelle zuzuschreiben sein." (3, Seite 63 ff)

Gewiss ist, dass Burg

Huwen-

oder Gernotestein existiert

hat. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege

(BlfD)

sagt dazu und bringt einen weiteren Aspekt ins Spiel: "Mittelalterlicher

Burgstall Huwenstein/Gernotestein mit der Höhle Guckerloch (A 44), vielleicht

eine Höhlenkirche."

Das Guckerloch, in unserem Dialekt Guggerluch, ist eine Höhle

im Burgstall der ehemaligen Burg Huwenstein

oder Gernote(n)stein. Auf der Karte des BayernAtlas ist er als

Guggerlochfels

bezeichnet.

verwendete und weiterführende Quellen

| 1 |

Schnelbögl, Dr. Fritz, Auerbach in der

Oberpfalz

Herausgeber Stadt Auerbach, 1976 |

| 2 |

Guttenberg, Erich Freiherr von, Die Territorienbildung am Obermain, in Band 79 des Historischen Vereins zu

Bamberg, 1926, S. 154, Anm. 257 |

| 3 |

Kunstmann, Helmut, Die verschwundene Burg Huwen- oder Gernotenstein bei Michelfeld, in Altnürnberger Landschaft,

Mitteilungen, Juni 1964 |

| 4 |

Bauer, Heinrich, Geschichte der Stadt Pegnitz

und des Pegnitzer Bezirks, Pegnitz 1938 |

| 5 |

Schraml, Walter, Steinerne Zeit-Zeugen -

Geheimnisvoller Burgstall beim Kloster Michelfeld gibt Rätsel auf, in

Sulzbach-Rosenberger-Zeitung, Ausgabe Auerbach, 30. Dezember 2011 |

| |

Schraml, Walter, Die

geheimnisumwitterte Burg Huwen- oder Gernotenstein bei Michelfeld, in Der

Eisengau, Band 40/2013, Amberg 2013 (Seite 118ff) |

| |

Buchfelder, Else, Burg Gernotenstein

durch Feuer vernichtet, in Der neue Tag, 5.4.1989 |

| |

http://www.wikiwand.com/de/Burgstall_Gernotenstein |

An der Vervollständigung

dieses Artikels

arbeite ich gerade.

Über mir kurzzeitig zur

Verfügung gestellte

Fotos und Informationen

über die Burg Huwen- oder Gernotestein

bei Michelfeld

würde ich mich sehr freuen.

Bitte etwas Geduld.

letzte Bearbeitung dieses Artikels am 13. Juli

2018

|

Wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen möchten,

können Sie mich hier

erreichen

oder telefonisch unter 09643 683.

|

|