|

| |

Reichenbach

Das

kleine Dörfchen Reichenbach (zum 1.1.2005 genau 35

Bewohner; zum 1.6.2018 waren es 30) gehört seit dem 1. Mai 1978 zusammen mit den

anderen Orten Degelsdorf und Zogenreuth der bis dahin selbständigen politischen

Gemeinde Degelsdorf zur Stadt Auerbach. (Foto 2005) Bis 1946 hatte das Dorf zur

Gemeinde Steinamwasser gehört; aus diesem Grund trägt die Gemarkung heute noch

diesen Namen.

Das heutige Reichenbach, im Dialekt Reichabooch,

liegt a. 2 km nördlich des Rathauses von Auerbach.

Im Zuge der Aufschließung des Eisenerzbergwerks

Leonie wurde etwa ab 1975 ein großer Teil der Anwesen von Reichenbach abgelöst

und umgesiedelt. Heute gehören diese Grundstücke überwiegend zum Naturschutzgebiet

Grubenfelder Leonie.

|

Wie

die meisten Anwesen

der Ortschaft Reichenbach

dem Erdboden gleich gemacht

wurden,

so musste auch die Straße,

die von der ehemaligen B 470

(etwa

die Trasse des heutigen Rad-

und Fußweges zwischen

Auerbach und

Degelsdorf) abzweigte,

dem Bergbau weichen.

Das Foto (2005) zeigt den Rest der Abzweigung

von der alten Bundesstraße 470,

zu sehen bei der Unterführung

für die Auerochsen im NSG.. |

Reichenbach hat, auch wenn das Dorf nur relativ wenige Anwesen umfasste, doch eine wechselvolle und

sicher auch interessante Geschichte hinter sich.

Der

Ortsnamen

Ein

kleines Rätsel ist der Ortsname, der in Bayern und in den angrenzenden Gebieten

öfter anzutreffen ist. Die vielleicht bekanntesten Namensvettern sind das 1118

gegründete ehemalige Benediktinerkloster

in Reichenbach am Regen (heute

eine Einrichtung der Barmherzigen Brüder), die Kreisstadt

Reichenbach im Vogtland, mit über 25000 Einwohnern der größte um 1200 an der

Unteren Göltzsch entstandene namensgleiche Ort, Reichenbach in der Oberlausitz

(bei Görlitz), schon seit etwa 1200 Stadt, die sogar von zwei Flussläufen

(Schwarzer Schöps und Görlitzer Neiße) berührt wird, sowie Reichenbach im

Schweizer Hochgebirge an der Kander: diese Reichenbach liegen an einem Fließgewässer,

an einem bestimmt auch fischreichen Bach. Einen Bachlauf aber sucht man in

unserem alten Reichenbach vergeblich, denn der Speckbach wurde ja erst 1977

wegen des Bergbaues von seinem ursprünglichen Bett weg in einem ca. 966 m

langen unterirdischen Stollen (Durchmesser etwa 2,80 m) durch das Dorf

umgeleitet. Seit einigen Jahren ist dieser künstliche Bachlauf nur mehr der

Überlauf des Speckbachs, der nahezu wieder auf seiner alten Trasse durch das

Naturschutzgebiet Leonie und die Stadt Auerbach fließt. Die Erklärung

"Reichenbach = kräftiger, lauter Bach" von Schnelbögl, dem

ehemaligen Direktor des Staatsarchivs Nürnberg, klingt auch nicht sehr logisch,

denn höchstens eine Quelle könnte an der Namensgebung beteiligt gewesen sein.

Reichenbach im Ortenaukreis führt seinen Namen auf den Gründer zurück: der

Mönche Richow aus dem

nahen Benediktinerkloster Gengenbach

soll die Ortschaft gestiftet haben; aus Richenbach wurde dann das heutige

Reichenbach. Vielleicht ist es bei "unserem Reichenbach" ähnlich!

Joseph

Köstler hat in Band XIX seiner handgeschriebenen Chronik die historische

Entwicklung des Dorfes auf mehreren Seiten dargestellt; seine Ausführungen

flossen u. a. in diesen Artikel mit ein. (1, Seite 423 ff)

Entstehung

im 12./13. Jahrhundert

Da Reichenbach weder 1119 in der Gründungsurkunde von

Kloster Michelfeld (Anm. s.u.), noch 1144 bei der Markt- und Pfarreierhebung Auerbachs

genannt ist, wurde es wahrscheinlich ähnlich wie Degelsdorf etwa zwischen 1150

und 1250 gegründet, und zwar ziemlich sicher von einem Mitglied der

Patrizierfamilie Stromer. Dieses bedeutende Geschlecht gründete im Mittelalter

in unserer Gegend Dörfer und besaß Bergwerke und Eisenhämmer, Mühlen,

landwirtschaftliche Güter und zahlreiche andere Anwesen. Auch im damaligen Nürnberg

spielten die Stromer eine große Rolle, und einzelne von ihnen, z.B. Johannes

Stromer (1432-1527), sollen nach Köstler gleichzeitig in Nürnberg

Ratsmitglieder und in Auerbach Bürgermeister gewesen sein.

Aus den Anfangsjahren von Reichenbach existiert noch eine alte Sage.

Anm.: Der ehemalige Direktor des Staatsarchivs Nürnberg

Fritz Schnelbögl vermutet, dass mit Sigehartisruit in besagter Urkunde entweder

Saaß oder eben Reichenbach gemeint sein könnte. (2, Seite 34)

|

Urkundlich wird Reichenbach

erstmals 1300 erwähnt;

der neue Pfarrer Hermann von

Hartenstein

(1300-1335 in Auerbach) erklärt damals

dem Kloster Michelfeld gegenüber,

dass die Pfarrei Auerbach

nach seinem Tode keinen Anspruch

auf Pfarrechte und

den Zehnt

in Reichenbach und den Mühlen

und Hämmern habe, die am Speckbach

bereits bestünden oder erst noch

entstehen würden.

Dieses Foto (Okt. 2005) zeigt

das ehemalige Dorfzentrum,

wo links und

rechts die Bauernhöfe standen;

heute hat die Natur wieder voll

von den einst bebauten Flächen

Besitz ergriffen. |

Das

Abgabewesen

Das Dorf Reichenbach hatte schon bald nach seiner

Entstehungszeit fünf bzw. sechs Höfe und ein Haus für den Hirten. Sämtliche

Höfe waren zehntpflichtig an das Kloster Michelfeld und Gilthöfe; Nr. 1 und

6 gaben auch ihre Gilt zum Kloster, 3, 4 und 5 zum Bürgerspital und 2 und 5 zur

Frauenmesse bei der Pfarrkirche Auerbach.

Beim Zehnt wurde unterschieden zwischen dem Getreidezehnt oder großen Zehnt (1/10 von allem Getreide), dem

Grünzehnt oder kleinen Zehnt (1/10 von Gras,

Heu usw.) und Blutzehnt (jedes zehnte Haustier). Dabei wurde nur der Getreidezehnt

in natura vom Feld weg eingehoben oder wie man früher sagte

eingefext, Grün- und Blutzehnt konnten ersatzweise auch mit Geld bezahlt

werden.

Man muss dabei bedenken, dass die Bauern ihre Höfe bis 1803 bzw. 1848 nur in

Erbpacht hatten; das Erbrecht ging auf die Kinder über, konnte aber auch an

fremde Personen verkauft werden. Der Eigentümer, Giltherr (Gült) genannt, musste bei

jedem Besitzwechsel, z. B. dem Tod des Hörigen seine Zustimmung geben und bekam dafür das

Besthaupt,

d.h., das beste Stück Vieh aus dem Stall; später wurde daraus eine bestimmte

Geldsumme, die 5 bis 10 Prozent des Gutwertes ausmachte, und

Handlohn genannt wurde.

Die Gilt war also eine Art Pacht oder Mietzins.

.jpg) |

Die

Abgaben,

Gilt und Zehnt

wurden durch Karl den Großen

und seine Nachfolger

nach orientalischem Vorbild

in der ersten

Hälfte des 9. Jhdts.

eingeführt, und erst 1848

durch einen

Bodenzins abgelöst.

(Originalbild von Albrecht

Dürer,

190x89 cm, im Germanischen

Nationalmuseum Nürnberg)

|

Die Höfe

und ihre Besitzer

Die Namen der ältesten Reichenbacher Bauern sind

leider nicht bekannt bzw. zum Teil nicht unmittelbar einem bestimmten Hof zuzuordnen. In einer Türkensteuerliste

von 1542 sind aufgezählt Fritz Trenß der Ältere, Hans Trenß, Fritz Trenß

der Jüngere, Jörg Steger und des Ulrich Helds Witwe. Im Jahre 1597 hießen sie

Hans Trenß, Jörg Held, Heinz Mayer, Hans Pernecker (Sternecker?), Fritz Trenz

und Wastlbauer; Hirt war Mathes Schleicher. 1604 werden genannt Georg Trenß,

Georg Held, Hans Trenz, Hans Friedl und Hans Trenz der ältere. Unmittelbar nach

dem Dreißigjährigen Krieg (1618-48) hießen die Anwesensbesitzer Georg Trenß,

Paulus Trenß, Hans Stümpfl, Leonhard Kroher, Hans Ziegler und Peter Stümpfl.

Während des Dreißigjährigen Krieges (1618-48) wurde Reichenbach schwer

getroffen: 1634 rafften Pest und

Typhus einen Teil der Bewohner hinweg, und 1641

brannten die Schweden nahezu alles nieder. So blieben die meisten Felder einige

Jahrzehnte öd liegen, ehe die Menschen ihre Häuser, Ställe und Städel wieder

errichten konnten und neues Leben ins Dorf einkehrte.

Auf dieser alten Karte (BayernAtlas)

sind die Anwesen eingezeichnet.

Hof Nummer 1, beim Ströhl, war nur dem Kloster Michelfeld abgabepflichtig.

Er gehörte 1721 dem Kaudlmüller Johann Greger, 1762 dem Hans Trenz, der

bereits Ströhl genannt wurde. Seit diesem Jahr hießen seine Besitzer

ununterbrochen Trenz. Ebenfalls schon seit vielen Generationen war auf diesem

Haus die Dorfglocke, die Georg Trenz 1952 im Austausch mit Georg Kohl in die

Pinzigbergkapelle hängte; die Trenz versahen dort auch lange Jahre den

Mesnerdienst. 1977 wurde Stefan Trenz mit seiner Familie von der Maxhütte abgelöst

und errichtete in Nitzlbuch einen stattlichen Aussiedlerhof. Die letzte

Reichenbacher Glocke, die ursprünglich aus Zeltenreuth im heutigen Truppenübungsplatz

stammt und die Georg Kohl bei der Ablösung 1938 mitgenommen hatte, läutet seit

1989 in der Kapelle „zum Guten Hirten“ in der Auerbacher Siechensiedlung.

Anwesen Nummer 2, beim Kannes, gehörte 1374 zum Stiftungsgut der

Frauenmesse und musste dorthin 1560 u.a. jährlich 6 Viertel Korn (in Bayern

entsprach ein Viertel 18,5 Liter), 2 Viertel Hafer, 4 Käse und 30 Eier reichen.

Der Benefiziat der Frauenmesse hatte alle

Donnerstage in der Pfarrkirche ein Prozessionsamt mit dem Allerheiligsten zu

halten, eine Tradition, die bis auf den heutigen Tag gepflegt wird.

1721 saß auf diesem Hof

(Foto Oktober 2005)

Paulus Trenz, genannt der Schwarz, dessen Witwe 1725

Hansjörg Ziegler heiratete. Mit Hansmichl Trenz, genannt der Kannes, kam der

Name Trenz 1750 wieder zurück und blieb bis 1876 auf dem Anwesen, zu dem in

dieser Zeit ca. 67 Tagwerk Grund gehörten. Nach einer im Hof ausgebrochenen

Feuersbrunst, die einen Teil des Dorfes einäscherte, kauften die jüdischen Güterhändler

Isak Lamm und Jakob Sternberger das Anwesen von Vitus Trenz, der mit seiner

Familie nach Kirchenthumbach zog. Sie veräußerten mehrere Grundstücke daraus

und tauschten es schließlich mit Michael Wittmann und seiner Ehefrau Anna,

einer verwitweten Höllerer, aus Neuhaus. 1888 übernahm Georg Höllerer den Hof

und übergab ihn 1930 an Sohn Johann, welcher 1950-58 Landtagsabgeordneter war;

seit 1959 bewirtschaften Erich Höllerer (1931-2021) bzw. dessen Sohn Norbert mit ihren Familien diesen

Bauernhof in Reichenbach.

Hof Nummer 3, beim Mathes, gehörte schon vor 1425 zum Bürgerspital und musste

an dieses z.B. 1560 u.a. an Michaeli 7 Viertel Korn, an Martini 7 Viertel Hafer,

an Ostern ein Schock (60 Stück) Eier, an Pfingsten 4 Käse, eine Vasnachtshenne

abführen, sowie 4 Frontage mit dem Pflug leisten. Der frühere Hausnamen war

deshalb auch Spitlbauer.

Der Zehent oder Zehnt gehörte wie bei allen Reichenbacher Anwesen

dem Kloster Michelfeld.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg baute das Spital den

niedergebrannten Hof (Foto Oktober 2005)

wieder auf und veräußerte ihn mit ca. 75 Tagwerk Grund

um 150 fl an Hans Stümpfl, einen Bauernsohn aus Degelsdorf. 1721 saß auf dem

Anwesen Mathes Hofmann, von dem der Hausname herstammt. 1838 erwarb Georg

Michl Rupprecht aus Ohrenbach das damals stark verschuldete und schließlich

vergantete Anwesen, zu dem ca. 95 Tagwerk Grund gehörten. Die Hofstelle wurde

bis vor kurzem noch von Anna Rupprecht, einer Schwester des verstorbenen

Vorbesitzers, bewohnt. 2019/2020 wurde der Hof abgebrochen. Auf einem Teil des

Areals wurde ein neues Wohnhaus errichtet.

Das Anwesen Nummer 4, beim Kroher, heute Hausnummer 14, gehörte schon

seit 1384 zum Bürgerspital Auerbach. 1560 musste der Hof dorthin an Michaeli 7

Viertel Korn, an Martini 7 Viertel Hafer, an Vasnacht und St. Gallus jeweils

eine Henne, an Pfingsten und Weihnachten je 5 Käse, und an Ostern 2 Schock Eier

abliefern, sowie 4 Frontage mit dem Pflug einbringen. Der älteste bekannte

Besitzer ist 1560 Georg Held, der den Hausnamen "der Groß" trug, weil

das Anwesen mit über 100 Tagwerk das größte Reichenbachs war. Der im Dreißigjährigen

Krieg völlig zerstörte Hof wurde erst 1667 vom Spital wieder aufgebaut und

zwei Jahre später mit ca. 100 Tagwerk Grund an Leonhard Kroher, auf den der

Hausname zurückgeht, um 220 fl verkauft. Seit 1837, als Georg Trenz, ein Sohn

von Nr. 5, den Hof erwarb, sitzen Trenz auf diesem Anwesen. Fritz Trenz musste

ebenfalls der Maxhütte weichen, baute seinen großen Aussiedlerhof aber in

Reichenbach unweit der bisherigen Hofstelle. Auch die Kapelle, die seit etwa

1870 beim Anwesen stand, errichtete Trenz neu.

Heute ist die Landwirtschaft verpachtet.

1374 kam der Bauernhof Nummer 5, heute beim Leindl Hausnummer 15, der

bislang ein Bamberger Lehen war, und auch dem Spital abgabepflichtig war, zur

Frauenmesse der Auerbacher Pfarrkirche. Als Gilt musste 1560 sein Inhaber

jeweils dem Benfiziaten und dem Spital an Michaeli 3,5 Viertel Korn, an Martini

3,5 Viertel Hafer, jährlich 8 Käse und eine Vasnachtshenne abliefern, dazu

waren auch drei Frontage mit dem Pferd zu leisten. Der Frauenmesser mußte

jeweils an Martini 3 Achtl Korn verbacken und das Brot daraus an arme Leute

verteilen lassen. Diese Abgaben mussten, nachdem 1555 die Frauenmessstiftung

einging, bis 1848 an den Auerbacher Pfarrer entrichtet

werden.

Ab 1520 sind Georg Kraus, Heinz Maier, Georg Trenß, Hans Stümpfl, Georg Trenß

und Hansmichl Trenß Hofbesitzer. 1777 heiratete Friedrich Vogl die Witwe seines

Vorbesitzers und gab dem Anwesen seinen Hausnamen "beim Vogl", der

knapp zwei Jahrhunderte darauf blieb. Als 1937 Johann Friedl in Bernreuth abgelöst

wurde, erwarb er diesen Hof und brachte auch seinen Hausnamen „beim Leindl“

mit nach Reichenbach. 1977 erfolgte wegen des Erzabbaues erneut eine Ablösung;

diesmal bauten die Friedl ihr Anwesen als modernen Aussiedlerhof in Reichenbach

wieder auf.

Das kleinste Anwesen, Nummer 6 beim Heiner, war nur dem Kloster

Michelfeld abgabepflichtig. Seine Besitzer waren u. a. 1721 Georg Ziegler,

genannt Mühlgörgl und 1762 Johannes Trenß mit dem gleichen Hausnamen. 1770

bis 1875 gehörte der Hof zur Neumühle und wurde von dort aus als „Zubaugütl“

bewirtschaftet; das Haus bewohnten in diesen 100 Jahren Taglöhner. 1875

erwarb es Elias Weber, der es 12 Jahre später vertauschte und nach Gunzendorf

zog. 1887 wurde Heinrich Rupprecht aus Penzenreuth neuer Besitzer; dieser Name

blieb bis zur Ablösung durch die Maxhütte auf dem Anwesen.

Das Hirthaus

(Hirtenhaus), später Dornröschen

Wie in anderen Dörfern existierte auch in Reichenbach seit alters her ein

Hirte; für diesen hatte das Dorf ein eigenes Hirthaus gebaut, welches die

Nummer 7 trug und von Degelsdorf her kommend am Ortseingang links stand. Das

Holzhäuschen wurde erst im vorigen Jahrhundert durch ein Steingebäude ersetzt.

Der Dorfhirte hatte von der Gemeinde auch Äcker und Wiesen zur Eigennutzung überlassen

bekommen, und er musste deshalb auch den Zehnt ans Kloster Michelfeld abführen.

Bis nach dem 2. Weltkrieg hatte das Dorf

Reichenbach einen Hirten.

1952 erwarb Hugo Ebert (1909-1973), ein Heimatvertriebener aus Albernhof im Egerland, mit

seiner Ehefrau Margarete (1915-1982) das ehemalige Reichenbacher Hirthaus und einigen Grund von der

Gemeinde. Er baute das Anwesen um und an, und eröffnete 1954 darin die Gaststätte

Dornröschen, ein gemütliches Lokal, das sich regen Zuspruchs der

Ortsbewohner und vor allem zahlreicher Spaziergänger und Ausflügler erfreute.

Als besondere Attraktion stellte der rührige Wirt Hugo Ebert 1954 zur

Fußball-Weltmeisterschaft

(16. Juni bis 4. Juli 1954)

einen Fernseher für seine Gäste auf, was ihm den Namen Fernseh-Hugo

einbrachte.

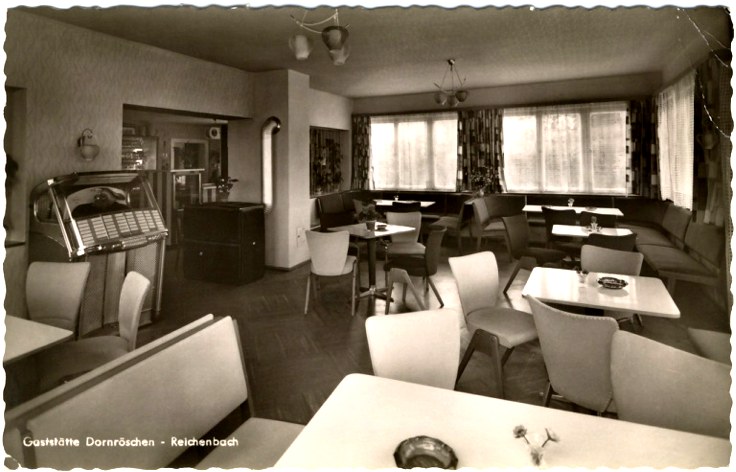

Diese alte Ansichtskarte zeigt einen Teil des Gastraumes des

Dornröschens.

Die Karte überließ mir freundlicherweise Jürgen Marx

aus Thierstein. Danke!

Durch zahlreiche Um- und Anbauten war aus dem ehemaligen Hirtenhaus

ein ansehnliches Lokal geworden, das auch gerne von jüngeren Leuten und

ganzen Familien aufgesucht wurde.

Nach dem Tode von Hugo Ebert 1973 führten Tochter Inge

(1942-2016) und ihr Ehemann Günther

Leißner (1939-2014) das Dornröschen bis zur Ablösung erfolgreich weiter. Durch

seine Schließung 1975 wurde unsere Heimat wieder um ein gemütliches Lokal ärmer.

Tochter und Sohn errichteten sich mit ihren Familien neue Häuser in Reichenbach

an der AS 43. (Foto s. weiter unten)

Das

heutige Dorf

Hausnummer 8 in Reichenbach trägt die Pinzigbergkapelle, die erstmals 1708 nach einem Gelübde von einem Krottenseer

Bauern errichtet wurde. Das heutige Kirchlein wurde 1818 der Muttergottes

geweiht und wird von einigen frommen Idealisten liebevoll gepflegt.

Die Anwesen 9 (Albersdörfer) und 9a (früher Huber, heute Trenz) entstanden

nach dem 2. Weltkrieg. Die beiden Häuser auf dem Eichelberg, Nummer 10 (Raß

Werner) und 11 (Trenz Johann) waren ebenfalls in dieser Zeit gebaut worden und mussten

um 1975 dem Bergbau weichen.

Nach der Ablösung des Dornröschens errichteten 1975 Horst Ebert und Günther

Leißner mit ihren Familien etwas abgesetzt vom alten Dorf in schöner Lage die

schmucken

Häuser Nummer 12 und 13.

Naturschutzgebiet

Grubenfelder Leonie

Einige Jahre nach dem Ende des

Eisenerzbergbaus 1987 wurde das ehemalige Bergbaugebiet im Jahre 1996 als Naturschutzgebiet

ausgewiesen. Auf den Fluren des alten Dorfes Reichenbach weiden heute Auerochsen

und Exmoor-Ponys friedlich nebeneinander und verhindern

ein Verbuschen des Areals. (Foto 2009)

andere

"Reichenbach":

Weitere Reichenbach werden gerne aufgenommen,

wenn mir die Webadressen mitgeteilt werden.

verwendete und weiterführende Quellen

| 1 |

Köstler, Joseph, Chronik der Stadt Auerbach, 27 handgeschriebene Bände,

Lagerort Archiv der Stadt Auerbach |

| 2 |

Schnelbögl,

Fritz, Auerbach in der

Oberpfalz, 1976 |

letzte Bearbeitung dieses Artikels am 4. März 2022

|

Wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen möchten,

können Sie mich hier

erreichen

oder telefonisch unter 09643 683.

|

|