|

| | Nitzlbuch

1k.jpg)

|

|

Die

Ortschaft Nitzlbuch (am

1.6.2005 183 Einwohner)

liegt südöstlich von Auerbach, gut 2 km vom Rathaus

entfernt. (Ausschnitt einer Karte von 1938)

„Seit Jahrhunderten bestand Nitzlbuch aus 16 oder 17 Anwesen

oder Bauernhöfen. Die Höfe waren nicht groß, die neun größeren umfaßten

jeweils 45-50 Tagwerk, die acht kleineren 12-36 Tagwerk.

Auch die Qualität der Felder ist nicht die beste und dem flüchtigen

Sandboden kann man nur durch reichliche Düngung ergiebige Ernten

abringen. ... |

Die

Bewohner waren an Arbeit und Sparsamkeit gewöhnt und ihre Genügsamkeit an Kost

und Kleidung war sprichwörtlich.“

(1,

Band XIX, Seite 281)

Erste

Ansiedlung

In welchem Jahr die erste Besiedelung von Nitzlbuch erfolgte, lässt sich nicht

genau sagen. Man darf aber annehmen, dass bereits Jahrhunderte vor Christus

Menschen hier anzutreffen waren, wie verschiedene Gräberfunde aus dem Wellucker

Wald beweisen. Eine allgemeine und umfassendere Besiedelung in diesem Teil des

ehemaligen Nordgaues erfolgte etwa ab der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts n.

Chr..

Ortsname

Nitzlbuch

Über den Ortsnamen Nitzlbuch gibt es verschiedene Auslegungen. So schreibt

Joseph Köstler um 1915: „Der Ortsname ist urdeutsch u. besteht aus 2

altdeutschen Wörtern. Das Wort lüzel bedeutet so viel wie klein, das Wort buch

aber heißt so viel wie Buchenwald. Lüzelbuch kann man also übersetzen mit

'Buchenwäldchen' oder mit 'der kleine Buchenwald'. Dieser Namen erzählt uns

also ein Stück der Gründungsgeschichte, er sagt uns, daß die erste

Ansiedlung in einem Buchenwäldchen geschah oder am Rande desselben.“ (1,

Seite 253 f)

1kk.jpg)

Buchenwald im Frühling

Im „Abriss der Geschichte der Hauptdörfer der Gemeinde Nitzelbuch“ aus dem

Wappenakt der Staatlichen Archive Bayerns von 1955 ist dagegen folgendes zu

lesen: „Während das Grundwort -buch, das einen Buchenbestand oder Buchenwald

kennzeichnet, keiner weiteren Erklärung bedarf, ist das Bestimmungswort Nitzel-

oder Litzel- - nur diese letztere

Form findet sich in den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Quellen -

nicht mit absoluter Sicherheit zu deuten. Die Möglichkeit, in Litzel- das mhd.

Adjektiv lizel = klein, zu sehen, die angenommen wurde, verliert an Wahrscheinlichkeit,

wenn wir die überlieferten Formen betrachten, die nur als 'Lucenbuohe' (1119)

und 'Luizenbuch' (1140), und erst 1409 als 'Lützelpuh', 1564 als 'Lützlbuech'

vorkommen. Mit ziemlicher Sicherheit dürfen wir in Lucen-, Luizen- den

Personennamen Liuzo, Liuzi, Liuzin, Liuzila annehmen, der in den

hochmittelalterlichen Quellen, den Traditionen, häufig bezeugt ist. Die

Wandlung des Anfangs-L zu N, also von Litzelbuch zu Nitzelbuch, ist ein

ersatzdissimilatorischer Vorgang, der meist auftritt, wenn in einem Wort zweimal

ein l vorkommt. Unter Litzel- Nitzelbuch wäre also weiter nichts als die

Siedlung am Buchenwald des Liuzin zu verstehen.“ (3)

Schnelbögl schließt sich 1976 der Köstlerschen Deutung an und meint kurz und

bündig: „Auf frühere Vegetation läßt schließen Nitzlbuch (früher Lützelbuch

= kleiner Buchenbestand). 'Lützel' bedeutete im Mittelalter wenig, klein.“ (3,

Seite 26)

Ob sich in Nitzlbuch nun „ein kleiner Buchenwald“ oder „der Buchenwald des

Liuzin“ verbirgt, vermag von hier nicht eindeutig geklärt zu werden; fest

steht jedenfalls, dass die Buche dem Ort den Namen gab.

Kloster

Michelfeld

Die früheste bekannte Geschichte der Gegend um Auerbach und damit auch die

Nitzlbuchs ist sehr eng verbunden mit Bamberg. 976 setzte Kaiser Otto II.

(973-983) Herzog Heinrich von Bayern ab und löste den Nordgau, also etwa die

heutige Oberpfalz, aus seiner unmittelbaren Verbindung zum bayerischen

Herzogtum. Die politische Leitung erhielt der Babenberger Graf Berthold (auch

Berchthold) von Schweinfurt; die Ostmark, etwa Niederösterreich fiel zur

gleichen Zeit an seinen Bruder Luitpold. Stammsitz des ostfränkischen

Grafengeschlechts der Babenberger oder Popponen war die Burg Babenberg, die

etwa an der Stelle des heutigen Bamberger

Domes stand.

|

Kaiser

Heinrich II. der

Heilige

(1002-1024), der im Jahre 1007

zusammen mit seiner Gattin,

der hl.

Kunigunde,

das Bistum Bamberg gründete,

schlug diesem auch Besitzungen

des

Nordgaues hinzu.

(Büste von Kaiser Heinrich

im Bamberger Dom)

|

Durch Abtretungen des Eichstätter Bischofs von dessen Gebiet

wurde 1016 Auerbach zusammen mit Velden, Hersbruck, Vilseck, Hopfenohe,

Thurndorf und anderen

Orten bambergisch.

Graf Friedrich von Hopfenohe, der am 3. April 1119 ohne männlichen Erben starb,

hatte vom Stifte Bamberg bedeutende Güter unserer Gegend als Lehen. Diese

drohten seinem Schwiegersohn

Pfalzgraf Otto von Wittelsbach, der im Kloster

Ensdorf begraben ist, zuzufallen.

Otto der

Heilige, 1102-1139 Bischof von Bamberg,

wollte dies unbedingt verhindern und gründete am 6. Mai 1119 das Kloster

Michelfeld.

Der

fromme Stifter vermachte seinem neu gegründeten Kloster Michelfeld (älteste

Ansicht von 1522) fast alle Orte der Umgebung, darunter auch

Perhartsruit

(Bernreuth), Uveluch (Welluck) und Lucenbuohe (Nitzlbuch).

|

Vogt, also weltlicher

Schutzherr

des Klosters, sollte nach dem Willen

seines Gründers Bischof Otto

der Graf Berengar

I. von Sulzbach sein.

Manchmal wird dieser auch Berengar II. genannt.

Es handelt sich um die selbe Person,

egal ob Berengar I. oder Berengar II.

(Detail einer Statue des Grafen

in der ehem. Klosterkirche

Kastl)

|

Pfarrei

Auerbach

Als 1144 der Bamberger Bischof Egilbert auf Bitten des Michelfelder Abtes

Adalbert

(1142-1155) den um das rasch aufblühende Benediktinerkloster entstandenen Markt

„in villam Vrbach“, also ins nahe gelegene Dorf Auerbach verlegte, richtete

er dort auch eine eigene Pfarrei ein.

|

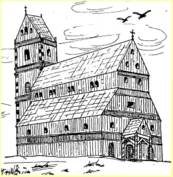

Die

ebenfalls 1144

auf dem Platz der heutigen

erbaute erste Kirche

war aus Holz

und dem hl. Apostel Jakobus

geweiht ("alter Patron").

|

In der Urkunde

zur Pfarreierhebung wird ausdrücklich auch „Luicenbuch“ als fortan zur

neuen Pfarrei Auerbach gehörend genannt.

1184 verzichtete das Kloster Michelfeld zugunsten des Bischofs von Bamberg auf

den Marktort Auerbach, behielt dabei jedoch das Patronat über die Kirche; in

der entsprechenden Urkunde wird Nitzlbuch „Lucenpueg“ geschrieben. Eine

Auswirkung dieser Maßnahme war, dass die Bewohner von Nitzlbuch den Zehnt, der

eigentlich dem Pfarrer von Auerbach gehören sollte, an das Kloster Michelfeld

entrichten mussten. Dessen Zinsbuch und Güterverzeichnis von 1409 bzw. 1436

nennen in Welluck und Litzelbuch jeweils 16 abgabepflichtige Anwesen. In

Notzeiten geschah es sogar, dass vom Kloster das ganze Dorf, bzw. eben die von

seinen Bewohnern zu leistenden Abgaben, an reiche Leute verpfändet wurden, so

z.B. Litzelbuch 1439 an „die Weißenbergerin“, eine Adelige aus Weißenberg

(Gemeinde Edelsfeld).

Gerichtsbarkeit

Im Mittelalter hatte die Ausübung der Rechtsprechung auch auf dem Lande eine

große Bedeutung. Die sogenannte niedere Gerichtsbarkeit über Nitzlbuch

übte das Kloster Michelfeld bis zu seiner ersten Auflösung 1556 aus. Vom

Niedergericht wurden Verträge beurkundet, kleinere Vergehen geahndet, sowie

Polizeigewalt, Steuerveranlagung, Jagdrecht usw. gegenüber den

Gerichtsuntertanen

ausgeübt.

Die hohe Gerichtsbarkeit und das

Halsgericht lagen zunächst in

den Händen der jeweiligen Lehenträger, ab 1373 dann beim neu geschaffenen Landgericht in Auerbach.

Der Hochgerichtsbarkeit, auch

Blutgericht genannt, waren Vergehen vorbehalten,

auf welche die Todesstrafe stand; ursprünglich waren dies Mord, Notzucht,

Diebstahl und Brandstiftung. Der Auerbacher Galgen stand bis 1690 auf dem

Rabenstein, einem Sandhügel außerhalb der Stadtmauern, auf dem Weg nach

Welluck gelegen; die Straßennamen Galgenberg und Am Rabensteig erinnern heute

noch daran.

In einem „Ehehaftsrecht“ von 1500 heißt es u. a., dass unter Vorsitz des

Kloster- wie auch des Auerbacher Landrichters dreimal im Jahr in Ebersberg zu

Gericht gesessen werden soll, und dass zu diesem Gerichtssprengel u. a. die Dörfer

Ebersberg, Kaundorf, Unter- und Oberfrankenohe, Nunkas (alle im heutigen Truppenübungsplatz), sowie Welluck und Nitzlbuch gehörten, die „mit ihren

zugehorungen zu dorffern, veldte und mit gehölze, mit grundt und poden Unsers

Closters aigen sind“.

Holz-

und Waldrechte

Die Anwesen in Nitzlbuch waren in alter Zeit wegen ihrer bedeutenden Holz- und

Waldrechte sehr gesucht und wurden deshalb im Vergleich zu anderen auch teuer

gehandelt und verkauft. Auch der Hoferbe - in unserer Gegend meistens der jüngste

Sohn - musste bei der Übernahme zahlen, wie dieses Beispiel zeigt: 1595 kaufte

Peter Kugler von Nitzlbuch den Hof seines verstorbenen Vaters Erhard Kugler (Kuglerhatl)

mit Vieh und allem Inventar um 180 Gulden.

Als Gegenleistung für die uralten Rechte mussten die Bauern z.B. bei den Jagden

der Grundherrschaft als Treiber mitwirken, sowie ganzjährig Jagdhunde pflegen

und füttern. Als die Rechtler später von Haltung und Fütterung der

herrschaftlichen

Jagdhunde befreit wurden, mussten sie stattdessen Hundshaber und später

Hundsgeld an das Kastenamt in Auerbach entrichten.

|

Dieses Gebäude,

heißt im Volksmund

"alte Münze",

weil König Wenzel hier

Ende des 14. Jhdts.

die "Auerbacher Pfennige"

prägen ließ.

Es handelt sich aber

um das Kastenamt,

in dem der Kastner

Amtslokal und Wohnung hatte.

Der Kastner war ein

kurfürstlicher Beamter,

der für seinen Herrn

die Steuern und Abgaben

einnehmen musste. |

Darüber hinaus mussten die

Grundholde, wie die Bauern im Gegensatz zum Grundherrn hießen, Getreide, Hühner,

Eier und Käse abliefern und Frondienst leisten. 1572

hatten die Nitzlbucher

z.B. für ihre Forstrechte ans kurfürstliche Kastenamt nach Auerbach u.a. 27

Viertel Forsthaber (1 bayrisches Viertel waren 18,5 Liter), 12 Forstkäse, 13

Forsthähne, 12 Forsthühner, 1 Schock (60 Stück) Forsteier und 14 Viertel

Hundshaber abliefern.

Wegen des Forstrechts mussten die Nitzlbucher öfters umfangreiche Prozesse führen,

so 1607, 1663 und 1680. Sie wollten ihre Privilegien erweitern oder zumindest

behalten, während die kurfürstlichen Forstmeister diese gerne beschneiden oder

am besten gleich abschaffen wollten. Nachdem in den Wirren des 30-jährigen

Krieges (1618-48) der Forstrechtsbrief von Nitzlbuch verloren gegangen war,

wurden die alten Rechte erst nach langwierigen Verhandlungen 1663 bzw. 1664

durch den Auerbacher Landrichter Hans Heinrich von Lemmingen „gegen Verraichung

der Jährlichen Achtundzwainzig Viertl Halzhabern ohne weithern Waldtzünß,

wie von alters gebreuchig ist gewest,“ wieder bestätigt.

Wie Köstler berichtet, waren noch 1812 sämtliche 17 Anwesen Nitzlbuchs forstberechtigt,

unter ihnen 9 mit einem ganzen, 6 mit einem halben und 2 mit einem viertel

Recht. Zwischen 1863 und 1875 wurden viele dieser Rechte vom Staat um

durchschnittlich 4000 Mark abgelöst. Um 1915 hatten nur mehr die Anwesen Nummer

1, 5, 11, 12, 13 und 14 ein Forstrecht, und zwar je 12 bayerische Klafter Holz

(1 bayerischer Klafter waren 3,13 m³), 4 Fuder Aststreu und 45 Kubikmeter

Bodenstreu. Die letzten dieser Forstrechte wurden dann im Zuge der Erweiterung

des Truppenübungsplatzes 1936-39 abgelöst, da der Großteil des „Oberen

Wellucker Waldes“ in diesen eingegliedert wurde.

Nitzlbucher

Bauern und Anwesen

Die Namen der ersten Nitzlbucher sind nicht bekannt; überhaupt kamen erst um

1400 bleibende und erbliche Familiennamen auf. Die erste namentlich bekannte

Aufzählung ist eine Türkensteuerliste aus dem Jahre 1542. Diese

Türkensteuer

wurde unter Kaiser Karl V. (1519-1556) eingehoben, um u.a. die Kosten zur Abwehr

der Türken, die 1529 erstmals vor Wien standen, aufzubringen. In Nitzlbuch

waren u.a. steuerpflichtig Georg Beck, Hans Lösch, Georg Neubauer, Fritz Wernel,

Hans Kramer sen., Georg Gundl, Endres Straner, Endres Schober, Hans Bair, Peter

Beck, Mathes Straner, Endres Widmann, Erhard Grafs Witwe, Georg Gundls Witwe und

Friedl Lösch.

Die meisten alten Nitzlbucher Hausnamen stammen wahrscheinlich aus dem 16. und

17. Jahrhundert: Hans Kaiser, der um 1540 Anwesen 14 besaß, war der Koiser, ein

Mahtes Kugler der Kuglmathes (Nummer 11), ein Ulrich Bayer der Boyeröl (12), ein

Michl Friedl der Michlbauer (13);

von Hermann stammt Hirma, von Konrad Kounz, von Eberhard Äberl, von Rupprecht Rüppl,

von Sebastian Wastl usw..

1721 lebten in Nitzlbuch (Quelle: Standbuch 348,

Staatsarchiv Amberg) folgende Bauern: Hans Eckerts

Witwe (Boyeröl), Hans Wallner (Rüppl), Hans Kuglers Witwe (Kuglmathes), Hans

Bernhard (Hirma), Mathes Wittmann (Wastlbauer), Hans Friedl (Kuglerhardl), Hans

Wiesent (Haller), Georg Kugler (Koiser), Hans Kugler (Hänslbauer), Hans Kraus

(Kraus), Hans Kugler der Mittlere (Barth), Hans Krembs (Kroher), Hans Haffners

Witwe (Spitzer), Hans Bayer (Rauherhans), Andreas Sporer (Michlbauer), Hans

Bauer (Eberl).

Die Bauernhöfe waren bis etwa 1800 nur erbliche Lehen, und erst seit dieser

Zeit, eigentlich erst seit 1848, wirkliches Eigentum des jeweiligen Bauern.

Gerade in der Zeit um 1848 galt Nitzlbuch als besonders wohlhabender Ort, so

dass das Sprichwort entstand: „Wenn eine Braut vom Himmel fällt, so fällt

sie auf Nitzlbuch!“

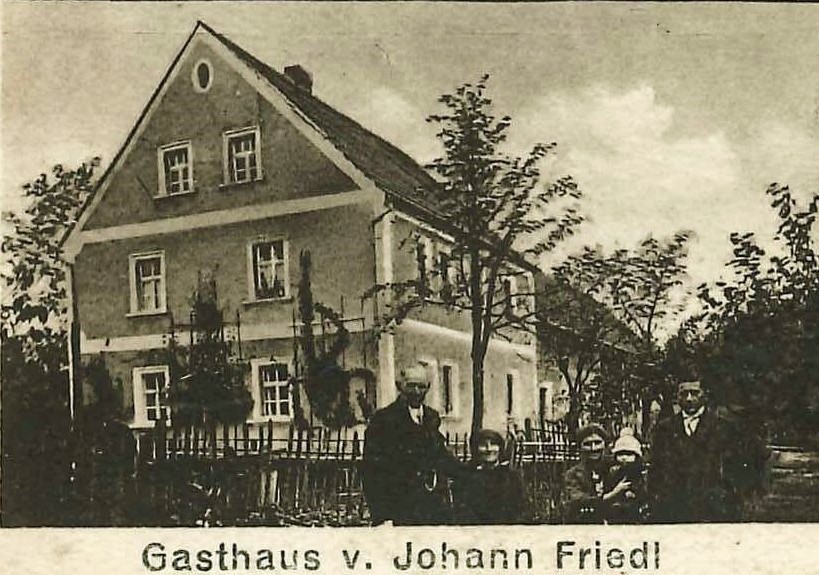

Wirtshaus in Nitzlbuch

1896 erwarb der Bauer Johann Georg Friedl das

Anwesen Nr. 13, beim Michlbauer, in Nitzlbuch. Zusammen mit seiner Frau

Maria geb. Lindner aus Hub, eröffnete er einen Kramladen.

(Hausnamen beim Kremer) Ihr Sohn Johann Friedl (1901-1967) betrieb

zusammen mit seiner Ehefrau Theresia (1898-1973), geb. Strell aus dem

nahen Ebersberg, ab 1929 eine Bierwirtschaft.

Deren Tochter Theresia wiederum heiratete 1969 Michael Pickel

(1932-2020)

aus Königstein. Zusammen brachten sie das Wirtshaus auf den neuesten Stand, und

betreiben es bis heute erfolgreich, auch nach dem Tod von Michael 2020.

(Foto um 1948, Archiv Thomas Pickel)

Genauere

Angaben über die einzelnen Anwesen Nitzlbuchs und die gesamte Geschichte dieses

Ortes findet man sehr gut und ausführlich zusammengestellt in „Nitzlbuch/Bernreuth,

Geschichte einer bäuerlichen Region der nördlichen Oberpfalz“.

(4, Seite 107ff)

Nitzlbuch

und sein Eisenerz

Das in der ganzen Auerbacher Gegend in verschiedenen Tiefen anzutreffende

Eisenerz war bestimmt schon sehr früh ein Anziehungspunkt für die Menschen.

Der Überlieferung nach soll früher in Nitzlbuch auch ein Eisenhammer gestanden

sein, und zwar etwa beim heutigen Anwesen Nummer 14 (Koiser). Darauf deuten auch

die vielen Schlacken, die heute noch in dieser Gegend gefunden werden. Der

bereits verstorbene „alte Koiser“ berichtete von ganzen Fuhren davon, die

u.a. zum Straßenbau verkauft und verwendet wurden.

Zum Betreiben eines Eisenhammers war nicht nur Eisenerz, das sicher hier

gefunden

wurde, notwendig, sondern auch Wasser. Hierzu muss man erwähnen, dass etwa an

der Stelle des heutigen Anwesens Nummer 46 (Busunternehmen Cermak) früher ein

kleiner Weiher war, der durch verschiedene Quellen gespeist soviel Wasser

enthielt, dass es in einer Rinne zu Tal floss, wohl auch zum wesentlich tiefer

liegenden Hammer. Im Laufe der Zeit versiegten die Quellen, der Weiher trocknete

aus. Der Besitzer von Anwesen 3 Brütting füllte das Gelände schließlich

auf und veräußerte es an den heutigen Eigentümer.

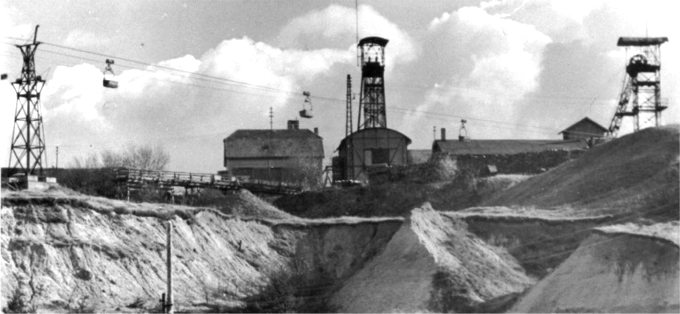

Vorerst zumindest abgeschlossen wurde die Eisenerzförderung in Nitzlbuch durch

die Stilllegung der Grube Maffei am 29. Juli 1978.

|

|

Während die Schächte selber mit

Kalksteinschotter verfüllt wurden,

erinnern die ehemaligen Fördertürme und Teile

der Schachtanlage

als Bergbaumuseum an den untergegangenen Eisenerzbergbau.

Unmittelbar neben den Maffeitürmen (rechts vorne) steht das

Heim

des ehemaligen Schützenvereins "Unter Uns" Nitzlbuch.

Nach dessen Auflösung ist es privat und wird als

Eventlocation

das Maffei betrieben.

|

Aus der seit

1906 voll betriebenen

Doppelschachtanlage Maffei wurden in den gut sieben Jahrzehnten des Betriebs aus einer maximalen Tiefe von 141 Metern

insgesamt

ca. 16 Millionen Tonnen Eisenerz gefördert und zur Verhüttung nach

Sulzbach-Rosenberg gebracht.

Schacht

„Maffei 1“ (links) war der Förderschacht und hatte einen rechteckigen

Querschnitt (2 mal 3 m); aus einer Tiefe von 137 m wurde in ihm das Eisenerz zu

Tage gebracht. „Maffei 2“ (rechts) mit gleicher Tiefe war rund gemauert,

hatte einen Durchmesser von 7 m und diente dem Personen- und Materialtransport.

Im Vordergrund wurde der Sand abgebaut, mit dem im Spülverfahren in den ersten

Jahren, in denen von unten nach oben abgebaut wurde, die ausgeerzten Stollen

wieder verfüllt wurden. Im etwa ab 1925 angewendeten „Teilsohlenbruchbau“

war das Verfüllen nicht mehr notwendig, weil hierbei in Scheiben von oben nach

unten abgebaut wurde. (Foto um 1925)

Rund um die als "Industriedenkmal" stehen gebliebenen Fördertürme von Maffei erinnern

verschiedene Einrichtungen des gleichnamigen Bergbaumuseums an diese

wirtschaftlich günstige Zeit Nitzlbuchs, Hammer und Eisen im Wappen der

ehemaligen Gemeinde zeugen ebenfalls von der engen Verbindung der Ortschaft

mit dem wertvollen Bodenschatz Eisenerz.

Das

Gemeindewappen

Auf Antrag des damaligen Gemeinderates wurde Nitzlbuch durch das Staatsministerium

des Innern am 10. März 1956 die Führung eines eigenen Wappens zuerkannt.

Dieses sollte nach dem Willen des Gemeinderates Bezug auf die Ortsgeschichte

nehmen und zugleich auch den wirtschaftlichen Verhältnissen der Bewohner

Ausdruck geben.

|

Der

halbierte („geminderte“) Adler

erinnert an die enge Verflechtung

Nitzlbuchs

mit dem Kloster Michelfeld,

das ja schon mit der Gründungsurkunde

1119 dem

Evangelisten Johannes

geweiht worden war,

dessen Symbol bekanntlich ein Adler

ist. |

Die grundherrschaftliche Zugehörigkeit des Dorfes mit dem Kloster wurde

praktisch erst mit dessen Aufhebung bei der Säkularisation 1803 beendet. Als

Vorbild für das Nitzlbucher Wappen diente das guterhaltene Siegel des Abtes

Werner Lochner (1461-1494). Die blaue Grundfarbe des Gemeindewappens weist auf

die Zugehörigkeit zum Herzogtum Bayern seit 1268 und natürlich zum heutigen

Freistaat Bayern hin. (1268 wurde der letzte Staufer Konradin, erst 16 Jahre

alt, nach einem Scheinprozess in Neapel enthauptet. Die ihm gehörenden Ländereien

im Norden Bayerns gingen daraufhin in den Besitz der Wittelsbacher über, die

1180 bis 1918 in Bayern regierten.)

„Die Struktur der heutigen Gemeinde und ihrer Einwohnerschaft bestimmen

Erzvorkommen

und Landwirtschaft. Durch Hammer und Schlegel als heraldische Symbole für den

Bergbau und die damit zusammenhängende Industrie wird auf die wirtschaftlichen

Verhältnisse und die Zusammenhänge mit der Maxhütte hingewiesen. Für die

Landwirtschaft wurde als Symbol eine einfache Ähre aufgenommen.“ (5)

Das gut gelungene und beziehungsreiche Wappen von Nitzlbuch hat im Sitzungssaal

des Auerbacher Rathauses einen Ehrenplatz und wird sicher auch in vielen Häusern

der ehemaligen Gemeinde zu finden sein.

Die

politische Gemeinde Nitzlbuch und ihre Vorstände bzw. Bürgermeister

Im

Alltagsleben der Landbevölkerung spielten nicht nur herrschaftliche Bindungen,

z.B. an das Kloster Michelfeld oder an das Spital Auerbach, eine Rolle, sondern

auch die „Gemeinde“ als Verband der Dorfbewohner nahm einen wichtigen Platz

ein. Diese „Gmain“ oder wie wir sagen „Gmoi“ hatte als oberstes Gremium

die Versammlung aller zu Ortschaft gehörenden Haushaltsvorstände und war für

das Leben des einzelnen nicht weniger bedeutsam als sein Platz in der feudalen

Ordnung. Die wichtigsten Repräsentanten der „Gmoi“ waren früher üblicherweise

die „Dorfvierer“, also vier von der o.a. Versammlung gewählte Männer. Auch

die Stadt Auerbach hatte bis 1813 jeweils gleichzeitig vier Bürgermeister, die

sich im dreimonatlichen Turnus bei der obersten Leitung der Stadt abwechselten.

Zwar fungierte die „Gmoi“ zum Teil als verlängerter Arm der Obrigkeit, etwa

indem sie die Einbringung von Steuern und Abgaben organisierte oder für die

Stellung von Schararbeitern (Arbeitskräfte für das Leisten der Frondienste)

sorgte. Doch die Gemeinde regelte auch das soziale und wirtschaftliche

Zusammenleben der Ortsbewohner. Sie regulierte Interessen und Konflikte

verschiedener innerdörflicher Gruppen, und sie wurde bisweilen auch nach außen

politisch aktiv, formulierte Beschwerden und Petitionen oder organisierte den

Widerstand gegen Übergriffe der Herrschaft.

Nicht allein weil man auf die Hilfsbereitschaft oder soziale Anerkennung der

Nachbarn angewiesen war, sondern weil schon auf der Ebene des täglichen

Wirtschaftens kein Gemeindemitglied wirklich völlig unabhängig war, konnte man

sich den Regeln des Dorfes nicht entziehen. Wer Vieh hatte, trieb es am Morgen

dem Gemeindehirten zu; wer sein Getreide ernten und vor allem dreschen wollte,

musste sich nach den gemeinsam festgesetzten Terminen richten. Jedes

Gemeindemitglied zog - wenngleich in unterschiedlichem Maße - seinen Nutzen aus

der „Gmoi“. Dafür hatte es sich anteilig auch an den gemeindlichen „Bürden“

zu beteiligen: an Steuern und Abgaben, am Wegebau, dem Unterhalt der Hirten und

der anderen Gemeindebediensteten, an der dörflichen Armenversorgung usw.

Ein Meilenstein

in der Geschichte der Gemeinden war die Entstehung des neuen bayerischen

Staatsgebiets zwischen 1799 und 1818. Im Zuge der Reformpolitik von König Max

(IV.) I. Joseph und seines Ministers Maximilian Graf von Montgelas kam es in

dieser Zeit zu einer grundlegenden Neubildung der Gemeinden: Aus über 40.000

Ortschaften wurden in Bayern zu Beginn des 19. Jahrhunderts ca. 7.300 Gemeinden.

Zum Vergleich: Seit der Gemeindegebietsreform von 1978 bestehen in Bayern nur

noch rund 2.000 politisch selbständige Gemeinden.

Das

erste Gemeindeedikt von 1808

Zur Organisation des staatlichen Finanz- und Steuerwesens in Bayern wurden im

Jahre 1808 als Grundlage der Steuererhebung einheitliche Kataster geschaffen und

die Ämter in Steuerdistrikte eingeteilt. Das erste Gemeindeedikt vom 28. Juli

bzw. 24. September 1808 hatte die Formierung der politischen Gemeinden zum Ziel.

Eine der Bestimmungen dazu war, dass die Gemeindegrenzen genau mit den

Steuerdistriktgrenzen übereinstimmen sollten.

Das

zweite Gemeindeedikt von 1818

Die endgültige Selbstverwaltung der Gemeinden brachte das zweite Gemeindeedikt

vom 17. Mai 1818. Die Verwaltung der Gemeinden erfolgte darin durch einen

Gemeindeausschuss, der sich aus Gemeindevorsteher und aus dem Gemeindepfleger,

wenn notwendig zusätzlich aus einem Stiftungspfleger und aus drei bis fünf

weiteren Gemeindebevollmächtigten zusammensetzte. Dies waren die Vorgänger der

heutigen Gemeinderäte.

Mit den Gemeindeedikten wurden Städte und größere Märkte zu

Munizipalgemeinden zusammengefasst und nach der Einwohnerzahl in drei Klassen

eingeteilt: Städte 1. Ordnung (wie z.B. München, Nürnberg oder Regensburg),

Städte 2. Ordnung (wie z.B. Amberg, Weiden) und Städte 3. Ordnung (wie z.B.

Auerbach, Pegnitz) oder Märkte (wie z.B. Neuhaus, Königstein).

Daneben gab es Ruralgemeinden (Landgemeinden) mit einem Gemeindevorsteher an der

Spitze. Eine solche Ruralgemeinde bildete z.B. Nitzlbuch (mit Welluck usw.),

dessen Gemeindevorsteher folgende Männer waren: (siehe

auch 4, Seite 11 f; wenn nur eine

Jahreszahl angegeben ist, bedeutet dies nicht, dass die betreffende Person nur

in diesem Jahr amtierte, sondern dass in alten Unterlagen nur aus diesem Jahr

Hinweise auf den Amtsinhaber gefunden wurden.)

|

1818

|

Johann

Balthasar Steubl, Bauer in Welluck 10 (dieses Anwesen existiert heute

nicht mehr); er war der Überlieferung nach der angesehenste Mann im Dorf

und einer der wenigen, die lesen und schreiben konnten.

Steubl war vorher schon Dorfhauptmann“ gewesen.

|

|

1828

|

Anton

Barth, Bauer in Nitzlbuch 33 (alt 16; 1869 erwarb die Gemeinde das Anwesen

als Hirthaus; nach der Eingemeindung 1978 wurde es Wohnhaus für sozial

schwächere Personen).

|

|

1833

|

Balthasar

Krembs, Bauer in Welluck 1 (alt 2, beim Frank´n oder beim Fritz´n)

|

|

1839

|

Peter

Leißner, Bauer in Nitzlbuch 33 (alt 16; siehe bei Anton Barth); Leißner

stammte aus Pferrach.

|

|

1843-1848

|

Johann

Georg Deinzer, Bauer in Welluck 5 (alt 21); ihm gehörte bis 1875 dieses

Anwesen mit dem Hausnamen beim Gartner.

|

|

1848-1852

|

Johann

Wallner (Welluck 15, alt 14, beim Streber; das Anwesen ist 1865 z.T. in

Hausnummer 15 aufgegangen) oder Johann Sebastian Wallner (Nitzlbuch 27,

alt 17, beim Rüppl oder Hirmer); welcher von beiden in diesen Jahren

Gemeindevorsteher war, konnte wegen der Namensgleichheit H.-J. Kugler

nicht genau ermitteln.

|

|

1853-1861

|

Johann

Georg Deinzer, Bauer in Welluck 5 (alt 21; s.o.;) er tauschte 1875 dieses

sein Anwesen gegen den Hof (heute) Welluck 1 ein.

|

Neue

Gemeindeordnung von 1869

Durch die neue

Bayer. Gemeindeordnung für die rechtsrheinischen Gebiete vom 29.04.1869 wurde

die Einteilung in Munizipalgemeinden mit den angeführten drei Klassen sowie in

Ruralgemeinden zugunsten einer Unterscheidung in Gemeinden mit städtischer

Verfassung (mittelbare und unmittelbare Städte und Märkte) sowie in Gemeinden

mit Landgemeindeverfassung aufgegeben.

Die Gemeindevorsteher der vormaligen Ruralgemeinden wurden nun auch „Bürgermeister“

genannt; in Nitzlbuch waren dies bis kurz nach dem Ende des 2. Weltkriegs

|

1861-1903

|

Johann

Kugler, Bauer in Welluck 31 (alt 7, beim Kuglerhartl oder beim Gässlweber);

er war zunächst Gemeindevorsteher, ab 1869 lange Jahre Bürgermeister und

seit 1862 auch einige Zeit Landrat

|

|

1903-1911

|

Hans

Krieger, Schwiegersohn des Vorgängers im gleichen Anwesen

|

|

1922-1933

|

Leopold

Schmidt, Bauer in Nitzlbuch 1, beim Kroher

|

|

1933-1945

|

Johann

Zimmermann, Welluck 34 (alt 16, beim Gechersbauern; 1954-74 Gasthaus „d´

Wonger Marie“)

|

|

1945-1948

|

ein

amerikanischer Offizier der Militärregierung

|

Die Gemeinde

Nitzlbuch wurde im Rahmen der von der amerikanischen Militärregierung nach

Kriegsende 1945 befohlenen Zusammenlegung von Gemeinden mit Wirkung vom 1.1.1946

(zusammen mit der Gemeinde Ebersberg, zu der Bernreuth gehörte) in die Stadt

Auerbach eingegliedert. Die Nitzlbucher konnten und wollten sich mit dieser

Zwangsmaßnahme nicht abfinden und machten mehrere Eingaben zur Wiedererlangung

der bereits jahrhundertealten Selbständigkeit; Johann Haslbeck und Franz

Schmidt fuhren sogar nach München ins Innenministerium.

Auf

Beschluss des bayerischen Landtags und mit Anordnung des Innenministeriums vom

23.12.1947 wurde die Selbständigkeit der Gemeinde Nitzlbuch mit Wirkung vom 1.

April 1948 wieder hergestellt; Ebersberg mit Bernreuth blieb bei Auerbach. Der

daraufhin von der Stadt Auerbach u. a. am 12.10.1948 gestellte Antrag auf

Wiedereingliederung von Nitzlbuch wurde am 28. Oktober 1949 vom Innenministerium

abgelehnt und dazu auch die Umgliederung von Bernreuth nach Nitzlbuch zum

1.11.1949 angeordnet. Zugleich wurde eine „raschestmögliche Durchführung

von Neuwahlen des Bürgermeisters und des Gemeinderats in der vergrößerten

Gemeinde Nitzlbuch“ gefordert. (aus

6)

Der Gemeinderat von Nitzlbuch hatte sich mit Beschluss vom 29.7.1949 zunächst

gegen die Eingliederung von Bernreuth gestimmt, u.a. weil „durch eine solche

Maßnahme die Bauerngemeinschaft von Nitzlbuch (635 Einwohner) praktisch ihre

Selbständigkeit an die Flüchtlingsmehrheit von Bernreuth (etwa 1.100

Einwohner) verlieren und das Eigenleben der Bürger Nitzlbuchs eine schwere Störung

erleiden würde.“ (aus 6, Gründe für die Entschließung,

Seite 6)

Mit Beschluss vom 4.10.1949 stimmte der Nitzlbucher Gemeinderat schließlich der

Eingemeindung von Bernreuth zu, die dann zum 1. November des gleichen Jahres

vollzogen wurde. Am 15.7.1950 kamen auch Dornbach und Ebersberg sowie am

1.1.1952 noch Beilenstein und Pinzig nach Nitzlbuch, das nun einige Jahre

folgende Ortschaften umfasst: Nitzlbuch selber, Beilenstein, Bernreuth (Ort und

Lager), Dornbach, Ebersberg, Pinzig, Sackdilling, Sand und Welluck. 1957 waren

Bernreuth (alte Ortschaft und Lager), sowie Beilenstein, Dornbach, Ebersberg und

Pinzig wegen des Truppenübungsplatzes vollständig von den Bewohnern geräumt

und wurden deshalb aus der politischen Gemeinde Nitzlbuch ausgegliedert.

1k.jpg)

Dieses

Foto um 1950 zeigt einen Teil des Dorfes Nitzlbuch und links Bernreuth.

Oben ist noch die Anlage des ehemaligen Westlagers

Bernreuth zu erkennen.

Bürgermeister

der Gemeinde Nitzlbuch in und nach diesen turbulenten Jahren bis zur

Gemeindegebietsreform vom 1. Mai 1978 waren

|

1948-1953

|

Johann

Haslbeck, Bauer und (ab 1949 auch) Gastwirt in Welluck 9 (alt 18); er

wurde zunächst vom 1.4.1948 bis zur 1. Wahl am 2.5. des gleichen Jahres

kommissarisch eingesetzt und dann gewählt; bei der wegen der

Eingemeindung von Bernreuth durchgeführten Neuwahl am 27.8.1950 erhielt

er trotz mehrerer Gegenkandidaten einen großen Vertrauensbeweis und blieb

Bürgermeister.

Am 22.3.1953 kam Bürgermeister Haslbeck (zusammen mit Maurermeister

Erhard Bühl) bei einem tragischen Verkehrsunfall unweit seines Anwesens

auf der B 85 ums Leben.

|

|

1953-1956

|

Alfred

Burggraf, heimatvertriebener Kaufmann im Lager

Bernreuth, Baracke 11,

wurde bei der notwendigen Neuwahl am 17.5.1953 neuer Bürgermeister

|

|

1956-1972

|

Franz

Rippl, Heimatvertriebener aus dem Egerland (+ 1.4.2002); er war

Verwaltungsangestellter der Gemeinde und zugleich 16 Jahre lang deren 1. Bürgermeister.

In seine Amtszeit fällt u.a. 1963 der Bau des Gemeindehauses (heute

Welluck 8). Nach der Gemeindegebietsreform war Rippl 1978 bis 1990

Stadtrat in Auerbach.

|

|

1972-1978

|

Franz

Schnödt (+ 29.12.1982), Bauer in Welluck 13 (alt 42, beim Hartl Franz);

er war seit 1956 Mitglied des Gemeinderates und ab 1966 auch 2. Bürgermeister

von Nitzlbuch. Bei der Eingemeindung in die heutige Stadt Auerbach i.d.OPf.

zum 1. Mai 1978 übergab Schnödt als letzter Bürgermeister die Gemeinde

Nitzlbuch in wohlgeordneten Verhältnissen.

|

1ak.jpg)

Abschiedsfoto von Bürgermeister, Gemeinderat

und -verwaltung der damaligen Gemeinde Nitzlbuch. Der langjährige Bgm. Franz

Rippl wurde nachträglich links oben eingefügt.

Beim Inkrafttreten der

Gemeindegebietsreform zum 1. Mai 1978 zählte die bis

dahin selbständige politische Gemeinde Nitzlbuch immerhin etwas über 1.000

Einwohner, davon u. a. Welluck 608, Nitzlbuch 218, Sand 114 und Bernreuth 77. (Amtliches

Ortsverzeichnis für Bayern, Heft 380, Gebietsstand 1. Mai 1978)

verwendete und weiterführende Quellen

| 1 |

Köstler,

Joseph, Chronik der Stadt Auerbach, 27-bändiges handgeschriebenes Werkes, Lagerort Rathaus

Auerbach |

| 2 |

Wappenakt der Staatlichen Archive Bayerns |

| 3 |

Schnelbögl,

Fritz, Auerbach in der Oberpfalz, Auerbach 1976 |

| 4 |

Kugler,

Hans-Jürgen, Nitzlbuch/Bernreuth, Geschichte einer bäuerlichen Region

der nördlichen Oberpfalz, Auerbach 2000 |

| 5 |

Schreiben

des bayerischen Hauptstaatsarchivs an die Gemeindeverwaltung Nitzlbuch vom 20. Dezember

1955 |

| 6 |

Schreiben des Bayer. Staatsministeriums des

Innern vom 28. Oktober 1949 an die Regierung der Oberpfalz |

|

|

|

Silcher, Friedrich (1789-1860)

Der traurige Bua

(Volksweise aus Kärnten) |

letzte

Bearbeitung dieses Artikels am 10. Februar 2025

|

Für Ergänzungen, Korrekturen usw.

bin ich sehr dankbar.

Hier oder unter 09643 683

können Sie mich erreichen!

|

|

|