|

| |

Das

„Westlager“

oder „Lager Bernreuth“

Die

Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland am

16. März 1935

brachte die Notwendigkeit mit sich, für die Soldaten zum einen genügend Übungsraum

und zum anderen dort entsprechend viele Unterkünfte zu schaffen.

Das

Reichskriegministerium ordnete deshalb mit Erlass vom 28.2.1936 die umgehende

Erweiterung des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr nach Westen hin an.

Die

Planung

Ein weiterer Erlass, diesmal durch das

OKH

(Oberkommando Heer), vom 15.5.1936 bestimmte: „Im erweiterten Truppenübungsplatz

Grafenwöhr sind insgesamt 3 Lager vorgesehen.

| a) |

das Hauptlager oder auch Ostlager genannt, mit einer

Unterbringungskapazität für eine Infanteriedivision, |

| b) |

das Westlager, mit einer Unterbringungskapazität für eine

Panzerdivision und mit einem zusätzlichen Stallraum für die Pferde von 2/3

einer Infanteriedivision; das ist eine Unterbringungskapazität von 626

Offizieren, 11.524 Mann und 2.195 Pferden.

a.

Lage: im Raum Dornbach - Zogenreuth – Auerbach - Bernreuth

b.

Raumbedarf: Für diese Unterbringungskapazität ist ein Raumbedarf von

150 ha erforderlich.

c.

Bahnanschluss: Geplant ist die Errichtung eines besonderen Lagerbahnhofs

im Anschluss an die Strecke Hersbruck - Auerbach unter gleichzeitigem Ausbau der

Strecke ab Bahnhof Ranna für eine Tagesleistung von 24 Militärzügen.

|

| c) |

Das Südlager mit einer Unterbringungskapazität eines verstärkten

Infanterieregiments ... im Raum Altneuhaus ...“

(1 Ordner I, Seite 171) |

In

dem durch das OKH für das Westlager vorgesehenen Raum wurden umgehend

Untersuchungen nach einem geeigneten Gelände durchgeführt. Ergebnis war, dass

nur südlich von Bernreuth eine sehr günstige Lage ist.

Ablösung

des Dorfes Bernreuth

Durch die Festlegung des Standorts für das Westlager

im Juni 1936 wurde eine erneute Korrektur der Westgrenze des Truppenübungsplatzes

und damit die Ablösung der Ortschaft Bernreuth notwendig, wogegen die RUGes

* (Reichsumsiedlungsgesellschaft) keine Einwände hatte.

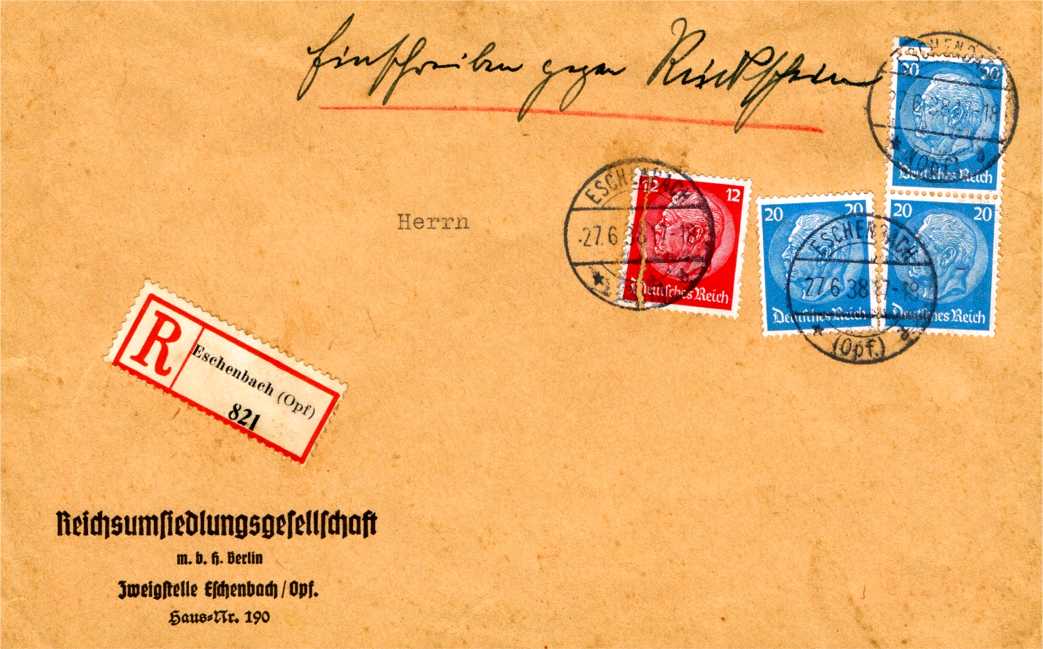

* Die Reichsumsiedlungsgesellschaft (RUGes)

war 1935 als Vollzugsorgan der Reichsstelle für Landbeschaffung für die

Neuansiedlung oder Entschädigung von für Zwecke der Wehrmacht enteigneten

Grundbesitz eingerichtet worden. Grundlage dafür bildete das Gesetz über die

Landbeschaffung für Zwecke der Wehrmacht vom 29. März 1935. Neben der

Zentralstelle in Berlin bestanden im gesamten Reichsgebiet verteilt rund 50

Zweig- und Nebenstellen für den Landankauf; eine davon war in Eschenbach. Darüber

hinaus gab es 10 Güteroberverwaltungen, 87 Gutsverwaltungen und 20 örtliche

Hoch- und Kulturbauleitungen.

Die ersten Ablösungsverträge zwischen dem Deutschen Reich, vertreten durch die

RUGes, und den bisherigen

Grundstücks- und Anwesenbesitzern wurden im Oktober 1936 geschlossen, die

letzten im Mai 1938.

Die

Anwesensbesitzer von Bernreuth bekamen bald "Post" von der RUGes, die

nichts Gutes bedeutete.

Die meisten der abgelösten und größtenteils von ihren ehemaligen Bewohnern

verlassenen Häuser des Dorfes Bernreuth (aus 2, Seite 93) wurden etwas hergerichtet, mit

Tarnfarbe angestrichen und in den nächsten Jahren wie folgt belegt bzw. genutzt:

|

HausNr

|

Nutzung

|

|

1

|

Wohnung

des Bauingenieurs Kraft

|

|

4

|

Standort-Verwaltung

und Wache

|

|

8

|

Wohnung

für die Bauingenieure Jasper und Klein

|

|

13

|

Wohnungen

für Offiziere

|

|

14

|

Wohnungen

für Offiziere

|

|

15

|

Werkstatt

für den Telefonbau

|

|

17/18

|

Wohnungen

für die Bauingenieure Krüger und Spörl

|

|

19

|

Wohnung

für den Leiter der Nebenstelle Bernreuth der Truppenübungsplatz-Kommandantur

Major der Reserve Wurm; (seine Nachfolger waren Major Tschammer von Osten

und Hauptmann Dr. Ludwig Merkl aus Schlicht)

|

|

20

|

Schmiedewerkstatt

|

|

22

|

Dienststelle

der Heeresneubauleitung

und Telefonvermittlung

|

|

23

|

Postamt

und Kommandantur

|

|

24

|

Wohnung

für den Dienststellenleiter Brömer

|

|

27

|

Polizeistation

|

|

28

|

Wohnung

für den Telefonisten und späteren Polizisten Wellnhammer

|

|

29

|

Wohnung

für Max Lorenz, Telefonbauer

|

|

31

|

Kanzlei

der Gemeinde Ebersberg

|

|

32

|

Wohnung

für den Telefonisten Dietl

|

|

34/35

|

Wohnungen

für Polizisten

|

Die

anderen Häuser wurden z. T. noch von den früheren Eigentümern, welche im Lager

Arbeit gefunden hatten, bewohnt, oder sie wurden gleich abgerissen.

Baubeginn

Zur Unterbringung der Bauarbeiter für das Westlager

begann man Anfang 1937 nördlich von Bernreuth mit der Errichtung eines Arbeiterlagers für 1.400 Personen. Innerhalb weniger Monate standen zwölf

Baracken mit einer Größe von je 40 mal 12 Meter sowie drei Wirtschaftsbaracken

mit Küchen und Speisesälen. Der Verwalter des Lagers hieß Ludwig St. und

stammte aus Auerbach. Die zahlreichen Arbeiter waren u. a. vorgesehen für den

Bau des eigentlichen Westlagers, von Schussbahnen, Zieleinrichtungen und

Bunkern. So wurde auch ein Bunker der französischen Maginot-Linie

nachgebaut, an dem die deutschen Soldaten dessen Erstürmung üben konnten.

Die Maginot-Linie war

ein

Befestigungsgürtel im Nordosten Frankreichs, angelegt in den dreißiger Jahren

des 20. Jahrhunderts unter dem französischen Kriegsminister André Maginot.

Das neu zu errichtende Westlager sollte am 1. Mai 1938 zu einem Drittel belegbar

sein, schrieb das OKH im Juli 1937 fest. Doch schon wenige Monate später, am

21.10.1937, musste der Bau des Westlagers infolge Baustoffmangels - insbesondere

fehlte das Eisen - zurückgestellt werden. Das bereits fertige Arbeiterlager

wurde der Kommandantur des Truppenübungsplatzes zur Unterbringung von Truppen

zur Verfügung gestellt.

Ein Jahr später, am 20.12.1938, verfügte die zuständige Wehrkreisverwaltung

XIII, die Unterkünfte nahezu ausnahmslos in Holzbauweise zu errichten und die

Straßen des geplanten Westlagers wie vorgesehen zu bauen. Zudem sollte die

Kapazität des Arbeiterlagers um 1.000 Plätze auf 2.400 aufgestockt werden.

Doch der Plan „Holzbauweise“ scheiterte an der Bereitstellung der großen

Holzmenge, und deshalb wurde auch der Bau der Straßen und Wege wieder zurückgestellt.

Der

2. Weltkrieg

|

Am

1. September 1939 verkündete Hitler

vor dem deutschen Reichstag in

Berlin,

dass die deutsche Wehrmacht

um 5.45 Uhr in Polen einmarschiert

sei,

dass seither „zurückgeschossen” werde.

Mit diesem Überfall auf

Polen

– dem keine Kriegserklärung

vorausgegangen war –

begann der 2. Weltkrieg. |

|

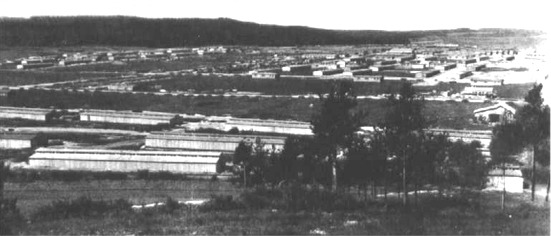

Bei Kriegsbeginn war vom geplanten

großen Westlager Bernreuth nur das Arbeiterlager mit 2.400 Quartieren

vorhanden. Das Bauamt Grafenwöhr erhielt deshalb von den zuständigen Stellen

den Auftrag, auf dem vorgesehenen Gelände unverzüglich Arbeitsdienstbaracken für

ein verstärktes Infanterieregiment zu erstellen. So wurde statt der ursprünglich

vorgesehenen Steinbauten bis zum Ende des Krieges ein Barackenlager mit einer Fläche

von rund 1 mal 1,5 km errichtet, das bis zu 12.000 Soldaten und 2.000 Pferde

aufnehmen konnte. Zu den wenigen gemauerten Gebäuden gehörten

Waffenmeistereien, Schmieden und ein Lazarett für Pferde.

Das

„abgespeckte“ Westlager bestand hauptsächlich aus einzelnen Blocks, die

sich aus je drei Wohnbaracken für die Soldaten, einem Stabsgebäude und einer

Wirtschaftsbaracke mit Küche und Kantine zusammensetzen. Die einzelnen Kantinen

wurden von Zivilisten bewirtschaftet, u. a. den Familien Gebhardt, Leißner,

Schriefer, Niebler und Kugler.

(aus 4, Seite 612)

|

1

|

Arbeiterlager

|

7

|

Waffenmeisterei

|

|

2

|

Eingang Westlager

|

8

|

Hufschmiede

|

|

3

|

Theater

|

9

|

Pferdeställe

|

|

4

|

Kino

|

10

|

Pferdelazarett

|

|

5

|

Offiziersheim

|

11

|

Schleppdächer

|

|

6

|

Pferdetränken

|

|

|

k.jpg)

Kantine 1 im Westlager Bernreuth (Foto aus 5)

Im Frühjahr 1940 kamen die ersten

Truppen für die Unterbringung im Westlager mit Wehrmachtszügen am Bahnhof

Auerbach an und marschieren in langen Kolonnen Richtung Bernreuth. Es soll sich

dabei u. a. um Teile des Regiments „Großdeutschland“, eine Eliteeinheit,

welche vom Polenfeldzug zum Ausruhen heimkehrte und Tausende von Beutepferden

mit sich führte, gehandelt haben. Da die Pferdeställe im Westlager noch nicht fertig waren,

wurden die Pferde einstweilen im Wald östlich von Bernreuth angebunden.

|

Der 1. Kommandant des Westlagers

Major Wurm (Mitte)

und der

letzte Hauptmann Dr. Merkl

aus Schlicht (links). |

Im

Frühjahr 1942 wurde eine Schallmess-Batterie nach Bernreuth verlegt, welche bis

Kriegsende blieb. Ihre Aufgabe war die Ausbildung von Unteroffizieren zum

„Orten eines feindlichen Geschützes zwecks Bekämpfung“.

Später kamen u. a. die SS-Division Wiking

und die spanische „Blaue Division“,

die für den Russlandfeldzug ausgebildet wurde, nach Bernreuth.

Mehrmals fand im Westlager ein

"Wehrmachtstag" wie hier 1943 statt. Am diesem "Tag der offenen

Tür" hatte die Bevölkerung die Möglichkeit, die gesamte Anlage zu

besichtigen. (Foto aus 5)

Von April bis Juli 1942 sowie im Sommer 1943 waren im Lager SS-Truppen und

Fallschirmjäger untergebracht, außerdem Holländer, Dänen, Norweger, Finnen,

Flamen, Italiener, Ungarn, Türken und Mongolen. 1944 lag sogar die russische

Befreiungsarmee des General

Wlassow, oder zumindest Teile dieser, in

Bernreuth. Einige der Russen, besonders Verwundete, welche nicht mehr

fronttauglich waren, blieben nach dem Krieg in Auerbach.

„Mit

den Soldaten kommt auch der Ärger. Auf den Wiesen werden Exerzierübungen

durchgeführt, bebaute Äcker als „Panzerstraßen“ benutzt, ganze

Gartenzaunreihen flachgelegt: Anfang 1941 wird der Zaun des J. B. Schindler

(Nitzlbuch 12) auf eine Länge von 45 m mit 9 Zementsäulen umgeworfen und

Michael Eisend (Nitzlbuch 14) muß gar 70 m Zaun mit 14 Zementpfosten

reparieren, 11 dieser Pfosten waren mit Gewalt abgesprengt worden. Auf einem

privaten Waldgrundstück werden 4 MG-Nester angelegt und für deren Tarnung 28 Föhren

abgebrochen.

Auch in ihrer Freizeit sind manche Soldaten rabiat. Oft streifen sie nachts

betrunken durch die Dörfer, zerschlagen Flaschen, werfen Fässer in die Teiche,

mißhandeln die angeketteten Hunde mit Stangen und Steinen, ... . Die

Dorfbewohner werden oftmals morgens gegen 2 Uhr durch dröhnende Schläge an die

Haustüren aus dem Schlaf gerissen, die Soldaten verlangen Eier. Da man ihnen

auch wegen der verschärften und kontrollierten Eierabgabe keine gibt, werfen

sie Steine durch die Fenster (z.B. bei Adelhardt, Geyer, Eisend und Friedl). Bei

einem dieser Würfe treffen sie den alten Friedl am Gesicht, dem Adelhardt droht

man mit dem Anzünden des Hofes, und einmal wird ein Bauer gar mit der Pistole

bedroht. ... Das Verhalten der im Westlager liegenden SS-Einheiten ist ebenfalls

wenig diszipliniert. Wenn sie Ausgang haben, und sie haben Ausgang bis zum

Wecken, schwärmen sie in die umliegenden Orte und Gaststätten aus und fühlen

sich in ihrer Uniform wie Halbgötter. So beschwert sich z.B. der Auerbacher Bürgermeister

Huber am 7.8.1943 in einem Brief an die Kommandantur des Truppenübungsplatzes:

...“ (4, Seite 617 f)

Die

Nähe des Westlagers und die Präsenz der Truppen hatte natürlich auch eine

positive Seite für Auerbach: „Die Anwesenheit von vielen tausend Soldaten

brachte Arbeitsplätze in die Gemeinde, waren es nun Bauarbeiter, Schreiner, Köche,

Putzfrauen, Kompanieschreiber, Schneider usw.. Da die Soldaten sehr gut mit

Lebensmitteln versorgt waren, profitierte auch die Bevölkerung davon. Das Militärlager

war z.T. eine offene Stadt, in der man spazieren gehen konnte. In der Nähe des

Eingangs, beim Haus Bernreuth 30, wurde ein Kino errichtet, in das jedermann

kostenlos Zutritt hatte, was besonders von den Kindern ausgiebig genutzt

wurde.“ (4, Seite 621)

Im

Lager Bernreuth wurden von Januar 1945 bis zum Kriegsende u.a. ungarische Verbände

neu zusammengestellt und ausgerüstet. Unter ihnen war als Militärgeistlicher

im Range eines Hauptmanns Gabor Vargha. Nach dem Krieg betreute dieser vom

Kloster Michelfeld aus die katholischen Ungarn der Diözesen Bamberg, Würzburg,

Regensburg und Eichstätt. Monsignore Vargha starb hochbetagt im Jahr 2002 und

fand auf dem Klosterfriedhof Michelfeld seine letzte Ruhestätte.

Die

Amerikaner marschieren ein

Am 19. April 1945 besetzten Truppen der 11. US-Panzerdivision des XII. Korps der

3. US-Armee Lager und Stadt Grafenwöhr. Sie waren über Forchheim, Pegnitz und Auerbach an

die Westgrenze des Truppenübungsplatzes vorgestoßen und hatten zunächst das

Westlager bei Bernreuth eingenommen, wo zu diesem Zeitpunkt schon kein deutscher

Soldat mehr war.

|

Am 20. April 1945 übergab der

Kommandant des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr General Rupprecht in

seinem Gefechtsstand in der Nähe des Gefangenenfriedhofs den gesamten

Platz und damit auch das Westlager Bernreuth an die Amerikaner. |

Diese

ersten Kampftruppen der US-Armee blieben nur kurze Zeit in Bernreuth und zogen

bald weiter.

An ihre Stelle kam kurz darauf ein amerikanisches Versorgungs- und

Nachschubbataillon, das aus etwa 800 – 1.000 farbigen Soldaten bestand und

mehrere Monate blieb; die US-Army trennte ihre Truppen damals noch streng nach

der Hautfarbe. Sie zogen ins ehemalige Arbeiterlager ein, da das Militärlager

bereits als Gefangenenlager vorgesehen und reserviert war.

Diese amerikanische Nachschubeinheit hatte gleichsam als „Nachhut“ Hunderte

von deutschen Frauen und Mädchen dabei, die sich ihnen angeschlossen hatten.

„Dies waren z.T. echte Freundinnen, aber auch sogenannte leichte Mädchen,

welche sich in der kargen Nachkriegszeit aus der Bekanntschaft mit einem

US-Soldaten Geld und Verpflegung versprachen, den Soldaten überall hin folgten

und im derben Volksmund den Spitznamen „Amischicksen“ trugen. In Nitzlbuch

und Bernreuth waren zeitweise sämtliche Scheunen und Schupfen voll von ihnen.

Die Führung der US-Armee befürchtete eine Ansteckung von

Geschlechtskrankheiten und „fing“ die Mädchen regelmäßig ein, um sie auf

ihre Gesundheit zu untersuchen. Frauen ohne Ausweis oder Paß wurden allerdings

in den Gefängnissen von Eschenbach und Auerbach eingesperrt, bis man ihre

Identität ermittelt hatte. Einigen Soldaten dauerte die Zeit der Enthaltsamkeit

zu lange, sie täuschten in Eschenbach einen Feueralarm vor und befreiten die

gefangenen Mädchen mittels eines Feuerwehrwagens.“

(4, Seite 623)

In das früher nicht umzäunte Militärlager kamen jetzt deutsche

Kriegsgefangene: Frauen, SS-Angehörige und normale Soldaten. Bis zu 30.000

Gefangene sollen sich zeitweise gleichzeitig hier aufgehalten haben. Als erstes

mussten sie unterstrenger Bewachung das gesamte Areal mit einem Stacheldrahtzaun

umgeben. Etwa alle 50 Meter wurde ein Wachturm errichtet, und nachts war das

ganze Lager gleißend hell beleuchtet.

|

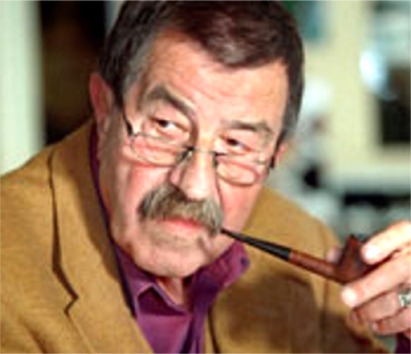

Der

sicher (später) bekannteste

Lagerinsasse war

Günter

Grass, der als knapp Achtzehnjähriger

nach einer Verwundung in der

Lausitz

über Marienbad und Kloster Tepl nach Grafenwöhr kam. |

Grass

(1927-2015)

erhielt 1999 den Nobelpreis

für Literatur und erinnerte anlässlich einer Lesung in Auerbach Ende 2003 an

seinen Zwangsaufenthalt in Bernreuth. (6, Seite 30)

Das

amerikanische Kriegsgefangenenlager im ehemaligen Westlager Bernreuth war nicht

lange in Betrieb, denn schon im Laufe der nächsten Monate wurden die meisten Gefangenen

aus der Gefangenschaft entlassen oder verlegt. Das Lager

leerte sich allmählich wieder. Als 1946 die letzten Kriegsgefangenen –

SS-Offiziere – nach Regensburg kamen, stand es schließlich leer.

Im März

1947 schickte die Lagerleitung des US-Internierungslagers Regensburg einen Trupp

von 60 Gefangenen und 17 Wachsoldaten nach Bernreuth. Sie sollten Aufgaben im

Straßenbau wahrnehmen und die Baracken abbrechen. Schon im Mai des gleichen

Jahres waren 100 Baracken zerlegt und mit US-Trucks oder mit dem

Zug vom Bahnhof Auerbach aus wegtransportiert worden.

Abbruch

des Lagers

Da in den ersten Nachkriegsjahren praktisch alle Baustoffe sehr knapp oder überhaupt

nicht erhältlich waren, blühte ein regelrechter Handel mit dem Abbruchmaterial

des Lagers. Auch nach Auerbach kam sehr viel, u. a. wurden Backsteine der

Barackenfundamente für den Neubau der Schule am Schwemmweiher erworben und

verwendet.

|

Das neue Schulhaus

in Auerbach konnte

1951 bezogen werden.

Zum Bau waren auch

alte Backsteine

aus den Fundamenten

der Baracken

des ehemaligen

Westlagers Bernreuth

verwendet worden.

|

kk.jpg)

Dieses Foto (um 1955) zeigt rechts Teile von Nitzlbuch,

links schließen sich die Häuser von Bernreuth neu

an. Oben sind noch deutlich die Wege und Fundamente des ehemaligen Westlagers zu

sehen. (Foto aus 5)

Heute

erinnert vor Ort in der Natur praktisch nichts mehr an das „Westlager

Bernreuth“, das es in seiner ursprünglich geplanten Form nie gegeben hat.

verwendete Quellen

| 1 |

Truppenübungsplatz Grafenwöhr,

Chronik der ehemaligen Standortverwaltung Grafenwöhr, mehrere Ordner, unveröffentlicht |

| 2 |

Griesbach, Eckehart, Truppenübungsplatz Grafenwöhr, Behringersdorf 1985 |

| 3 |

Archiv Willi Zinnbauer, Sorghof |

| 4 |

Kugler, Hans-Jürgen,

Nitzlbuch/Bernreuth,

Auerbach 2000 (Bezugsquelle) |

| 5 |

Archiv

Hans-Jürgen Kugler, Auerbach |

| 6 |

Müller,

Markus, Trockenes Hausschwein und knurrender

Magen, in Sulzbach-Rosenberger-Zeitung vom 16./17. Juli 2005 |

|

Burckhardt, Paul, Die Truppenübungsplätze Grafenwöhr, Hohenfels, Wildflecken,

Weiden 1989 |

|

Mädl, Helmut, Die Geschichte des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr, 1980 |

|

Müller, Gerhard, 1. Oberpfälzer Kultur- und Militärmuseum

Grafenwöhr, Grafenwöhr

1990 |

|

|

|

Für Ergänzungen, Korrekturen usw.

bin ich sehr dankbar.

Hier können Sie mich erreichen!

|

|

letzte Bearbeitung dieses Artikels am 25. August 2018

|