|

| |

Glückauf!

(traditioneller

Bergmannsgruß)

Bergbau und Hammerwesen

in Auerbach

Mit gutem Recht darf Auerbach, an der

Bayerischen Eisenstraße

und am Erzweg gelegen, auch heute

noch den Beinamen Bergstadt tragen, obwohl der Bergbau bereits seit einigen

Jahren (1987) zu Ende ist: über Jahrhunderte wurde in dieser

Gegend Eisenerz abgebaut, in Hammerwerken verarbeitet und mit den Produkten

Handel getrieben. Auerbach gehörte, wie die ganze Oberpfalz, zum Ruhrgebiet

des Mittelalters.

|

Der Churchit

((Y,Er,La)[PO4]·2H2O,

früher Weinschenkit

genannt),

ein nur an wenigen Stellen

der Erde anzutreffendes Mineral,

wurde auch in

der Grube Leonie

in Auerbach gefunden.

Sammler kamen deshalb

von weit her,

um das seltene Gestein

zu sehen oder

gar zu erwerben.

|

(Foto aus der

Mineraliensammlung von W. Bäumler aus Weidenberg; siehe auch Mineralienkabinett)

Die

Schachtanlage Leonie (IV)

Auch das letzte noch fördernde Eisenerzbergwerk der Bundesrepublik, die der

Maxhütte gehörende Grube Leonie, war in Auerbach beheimatet. Schon von weitem

waren die moderne Schachthalle und der Förderturm mit dem Mischbett zu sehen.

Das Abteufen des Schachtes begann am 13.

August 1970, die Förderung von Eisenerz am 10. Oktober 1977. 1982 z.B. waren es 580.000 Tonnen,

was bei einer Belegschaft von etwa 350 Personen einer Förderung von fast 12

Tonnen pro Mann und Schicht entsprach.

Der Erzabbau wurde am 11. Mai 1987 eingestellt. (siehe unten)

Schachtanlage Leonie 1985 aus der Vogelperspektive (aus 1)

In beinahe 200

Meter Tiefe oder wie der

Bergmann sagt Teufe brachte ein Förderkorb Tag und Nacht die Kumpel, wie

die Bergleute heißen, in ca. 50 Sekunden nach unten zum Füllort (185 m bzw. +255

m NN), und das kostbare Eisenerz

nach oben, wo es zuerst zur Mischbettanlage kam. Der Schacht war insgesamt 194 m

tief.

In

der Mischbettanlage wurde das in unterschiedlichen Qualitäten geförderte Eisenerz,

wie der Name sagt, gemischt. Dann wurde es mit Lastkraftwagen zur Verhüttung nach

Sulzbach-Rosenberg transportiert.

|

Damit die LKWs den Schmutz

an den Rädern

nicht auf die

öffentlichen Straßen

trugen,

mussten sie vor Verlassen

des

Werksgeländes

durch diese Waschanlage fahren. |

Die Grube Leonie war das letzte Kind des Auerbacher Erzbergbaues, denn als die

Maxhütte am Gründonnerstag (16. April) 1987 Konkurs anmeldete, bedeutete dies

das (zumindest vorläufige?) Ende des Eisenerzabbaus und die Schließung des

Schachtes am 11. Mai desselben Jahres. Eine

jahrhundertealte Tradition in Auerbach und seiner Umgebung ging damit zu Ende.

Dabei konnte die Grube Leonie in den knapp 10 Jahren Förderung (Oktober 1977

bis Mai 1987) eine stolze Bilanz aufweisen:

|

den

108 Millionen DM Kosten für die Erschließung

standen 204 Millionen DM

Ertrag

für die Gewinnung von

rund 5,2 Millionen Tonnen Eisenerz

gegenüber

- mindestens weitere ca. 14 Millionen Tonnen

des Bodenschatzes

standen noch zur Verfügung. |

Von den zuletzt 286 Beschäftigten wurden viele von einem speziell eingerichteten

Sozialplan übernommen. 63 Männer wurden bei den Stilllegungsarbeiten einige Zeit

noch weiterbeschäftigt. Jüngere Bergleute allerdings mussten sich anderswo einen

geeigneten Arbeitsplatz suchen.

Unter Tage wurden die großen Maschinen zerlegt und nach oben gebracht, ebenso

die Betriebsmittel wie z.B. Öl. Dann wurden die Stollen abgemauert, und zuletzt der

senkrechte Schacht

mit Kalksteinschotter verfüllt. Auch über Tage wurde zurückgebaut und

aufgeräumt.

Diese Stilllegungsarbeiten dauerten insgesamt gut 2 Jahre. Am 28.11.1989

schaltete schließlich der damalige Maschinensteiger Günter Majewski

(+2017) die Pumpen ab.

Auf dem früheren Werksgelände der Maxhütte bieten heute verschiedene Betriebe Arbeitsplätze an.

Aus dem

ehemaligen über 60 ha großen Grubenfeld, das durch den Untertage-Erzabbau

zumindest teilweise zu

einem Bruchfeld mit tiefen, wassergefüllten Einbruchtrichtern wurde, ist im Mai 1996 das weiträumige Naturschutzgebiet

"Grubenfelder Leonie" geworden. Durch Hinzunahme weiterer Flächen

umfasst dieses NSG immerhin ca. 87 ha .

Als

besondere Attraktion setzte der Landesbund für Vogelschutz als Eigentümer des

gesamten Geländes im

Jahre 2001 eine Herde Heckrinder ein. Diese sind eine Rückzüchtung des

im 17. Jahrhundert ausgestorbenen Auerochsen oder Ur, nach dem die Stadt

Auerbach ihren Namen hat.

Im gleichen Jahr (2001) wurde der Tierbestand durch mehrere sehr seltene Przewalski-Pferde ergänzt, die

sich dort offensichtlich ebenso wohlfühlten wie die Auerochsen; aus bisher

nicht ganz geklärten Gründen verschwanden einige dieser wertvollen Tiere, so dass der

Münchner Tierpark Hellabrunn als Eigentümer die Pferde im Frühjahr 2004

wieder zurücknahm. Seit Frühjahr 2006 leben nun mehrere Exemplare der seltenen Exmoor-Ponys

im Auerbacher Naturschutzgebiet "Grubenfelder Leonie".

Doch blicken wir nun zurück in die reiche Geschichte des Auerbacher

Eisenerzbergbaus.

Die

ältesten Zeugnisse

Große Anziehungskraft übte sicher schon sehr früh das in und um Auerbach

anzutreffende, in der Kreidezeit

entstandene Eisenerz

aus. Auch wenn größere Ansiedlungen bisher nicht

nachgewiesen werden konnten, lebten doch schon lange bevor Auerbach in die

geschriebene Geschichte eintrat zumindest vereinzelt Menschen in dieser Gegend,

wie Funde aus verschiedenen Epochen beweisen: aus der Mittleren (8000-4000 v.

Chr.) und der Jüngeren Steinzeit (4000-1800 v. Chr.) bei

Weidlwang und Ranna;

aus der Bronzezeit (1800-1200 v. Chr.), aus der

Urnenfelderzeit

(1200-750 v.

Chr.) und aus der Eisenzeit (800 v. Chr. bis Christi Geburt) am

Maximiliansfelsen im sog. Birkenschlag, wo wohl ein Kultplatz war, der

vielleicht jahrtausendelang von unseren Vorfahren als vorchristliche Opferstätte

genützt wurde.

|

Häufig findet man auch die Bezeichung

Maximilianswand für die gewaltige

Felsformation.

Es ist gar nicht möglich, ein Gesamtfoto

des Felsmassivs zu machen.

Im Luftbild

wird seine Lage

und Ausdehnung angedeutet.

(Foto Mai 2012) |

Aus der Eisenzeit mit ihren verschiedenen Unterteilungen (ältere Eisenzeit oder

Hallstattzeit 800-450 v. Chr. und Jüngere Eisenzeit oder

Latenézeit, auch

Keltenzeit genannt, 450 v. Chr. bis Christi Geburt) wurden mehrere

Grabhügelfelder

von Laien angegraben und z. T. regelrecht geplündert: 9 Grabhügel in der Flur

Reut im Oberen Wellucker Wald (nordöstlich von Sackdilling, heute im

Truppenübungsplatz

liegend), 5 Grabhügel in der Flur Weißer Brunnen über dem Ohrental (südöstlich

von Lehnershof) und über 30 Grabhügel auf der Bloa und im Seideloheholz (östlich

von Ortlesbrunn).

Johannes Neubig schrieb wohl mit Recht über die Entstehung der Stadt:

„Bergleute gruben daselbst Auerbach aus und Schmiede hämmerten den kleinen

Anfang zur festen Dauer des Fortbestehens.“ (2, Seite 4)

Auch der Name des Ortsteiles Welluck, in dessen unmittelbarer Nähe die

weiter unten aufgeführte Grube Maffei stand, weist deutlich auf

Eisenverarbeitung hin: „wellen“ bedeutet soviel wie „wallen machen, kochen

machen, sieden“, eben „Eisen schmelzen“, und „luck“ kennen wir noch in

der Mundartform „Luch“ für „Loch“; so war also „Welluck“ wohl ein

Ort, wo ein „Schmelzloch“ für die Eisengewinnung stand.

(nach 3, Seite 82 f)

Schriftliche

Belege

Schon in Salbüchern der Jahre 1275 und 1326 wird von „Feuern“ in und um

Auerbach gesprochen.

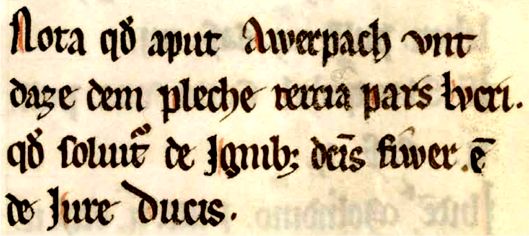

Im Urbarium Baiuwariae transdanubianae

um 1275 heißt es: "Nota quod aput Awerpach unt daze dem Pleche tercia pars

lucri, quod solvitur de ignibus dictis fiwer, est de jure ducis." (deutsch

etwa: beachte, dass der dritte Teil des Gewinns, der mit den Feuern bei Auerbach

und Plech erzielt wird, rechtmäßig dem Herzog gehört) (nach 4, Seite

36, Anm. 1 und 3, Seite 82)

Hier handelt es sich wohl um den ältesten bisher bekannten Beleg über

Eisenverarbeitung im Raum Auerbach und bei Plech.

In einem Flurstück, genannt In der alten Welluck (am

Gottvaterberg gegenüber den Maffei-Türmen) wurde lt. einer Urkunde 1520 ein

neues Bergwerk eröffnet. Dessen Erz wurde vielleicht in einem Hammer im nahen

Nitzlbuch verarbeitet; nach Aussagen des bereits verstorbenen Besitzers von Haus

Nr. 14 (beim Koiser) stieß man bei Arbeiten auf diesem Anwesen um 1950 auf große

Schlackenmengen, die man verkaufte und zum Straßenbau verwendete.

Im Salbuch von 1326 wird ein „malleum Pognarii“, ein Hammer des Pogner,

aufgeführt, der sicher im Bereich der heutigen Bognersiedlung stand, da man in

diesem Gebiet auch jetzt noch bei Erdarbeiten auf Sinterhaufen stößt. Aus dem

15. und 16. Jahrhundert wird auch von Erzgruben berichtet, die bei heute im

Truppenübungsplatz Grafenwöhr liegenden Orten wie Pappenberg, Hopfenohe und

Ebersberg angelegt waren.

"Die durch Privatpersonen und einheimische

Gewerkschaften betriebene Eisengewinnung drohte schließlich zum Erliegen zu

kommen, als im Jahr 1858 der Hammer Rothenbruck, im Jahr 1860 die Hammerwerke

Ranna, Fischstein und Hammerschrott, im Jahr 1861 die Hämmer Hammergänlas und

Langenbruck, 1863 Altneuhaus, 1864 Heringnohe, 1865 Hellziechen und 1866

Altenweiher ihren Betrieb einstellten."

(Pfeufer, Johannes, Beitrag zur Geschichte des

Eisenerzbergbaus von Auerbach (Opf.), in Festschrift 90 Jahre

Bergknappenverein und 75 Jahre Bergknappenkapelle Auerbach, Auerbach 1979

(ohne Seitenzahlen))

Die

Maxhütte im Raum Auerbach

Am 26. August 1857 genehmigte die KgI. Generalbergwerks- und

Salinenadministration München die Belehnung des Hofrates Dr. Friedrich von

Kersdorf in Augsburg und des Rentiers Oliver Goffard in München mit dem

Grubenfeld Leonie (Richtung Dornbach). Sie

betrieben dort die Gruben Elisa und Maria, allerdings wohl mit

wenig Erfolg. 1868 kaufte der Nürnberger Theodor von Cramer-Klett

das Bergwerk, in dem ca. 70 Mann beschäftigt waren.

Am 14.

Dezember 1878 übernahm dann die Maxhütte die sich im Aufbau befindliche

Grube Leonie I, und

begann mit dem Abbau von Eisenerz.

Die

Auerbacher Eisenerzlagerstätten

1bk.jpg)

Im Raume Auerbach gibt es zwei große

Kreideerz-Lagerstätten, nämlich Leonie (A) und Nitzlbuch (B). Der Beginn des

Eisenerzabbaus durch die Maxhütte 1878 (Leonie I) und deren letzte Grube (Schließung

Leonie IV 1987)

waren jeweils im Feld Leonie.

Der Name Leonie, den ja auch das heutige Naturschutzgebiet

träg, geht wohl auf die Schwester des oben genannten Kersdorf zurück, die Leonore (Koseform Leonie) hieß.

Die erste Grube der Maxhütte in unserem Raum,

Leonie I

genannt, befand sich in der Nähe des heutigen Wasser- und ursprünglichen

Sandlochs Alter Schacht

an der Straße nach Dornbach. Gefördert wurde hier in insgesamt drei Gruben von 1878 bis 1921. Das

Spateisenerz (Weißerz) wurde, um den Fe-Gehalt von ca. 25-35 % um 10 % zu

erhöhen, in großen hochofenähnlichen Röstöfen geröstet. Dann wurde es mit

Pferdefuhrwerken und Ochsenkarren zur Bahnstation Ranna gebracht. Dort wurde das

Eisenerz auf Eisenbahnwaggons umgeladen und über Hersbruck nach

Sulzbach-Rosenberg zum Hochofen transportiert.

Die Bahnlinie

Nürnberg-Bayreuth über Neuhaus und Ranna war 1867-77 gebaut

worden, die Strecke von Nürnberg nach Amberg und Schwandorf

über Hersbruck und Sulzbach-Rosenberg gibt es schon seit 1859.

|

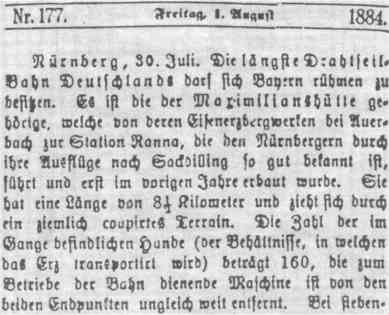

1883 ließ die Maxhütte

eine Drahtseilbahn

(Längste Drahtseilbahn Deutschlands)

von der Grube Leonie

zum Bahnhof nach Ranna

errichten, die das Erz dorthin

bis 1903 beförderte. |

Von Ranna aus erfolgte dann der

Weitertransport nach Sulzbach-Rosenberg zum Hochofen wie bisher mit der Eisenbahn.

Beim heutigen Gasthof Hohe Tanne

stand eine Dampfmaschine, die den Antrieb besorgte.

Von 1903 bis zum April 1970

wurde das Erz knapp sieben Jahrzehnte auf der nicht zuletzt wegen des

Erztransports gebauten Lokalbahnstrecke von Auerbach nach

Ranna gefahren.

|

Dabei

wurde das Eisenerz zunächst

vom Förderschacht Nitzlbuch (Maffei)

mittels einer Drahtseilbahn

über den

Gottvaterberg

zu

der links abgebildeten Verladestation

(heute Wohnbaugebiet neben dem Lagerhaus

in der Dornbacher Straße) transportiert und

dort auf

Eisenbahnwaggons umgeladen.

|

Ab dem

Frühjahr 1970 bis zum Schluss des Eisenerzabbaus beförderten werkseigene LKWs

den Bodenschatz von der Verladestelle neben dem Förderschacht über die B 85

direkt zum Hochofen nach Sulzbach-Rosenberg,

wo der Bergbau schon ein Jahrzehnt früher (1977) als in Auerbach (1987)

eingestellt wurde.

Minister Falk und

die

Maffeischächte im Grubenfeld Nitzlbuch

Da man zur Verhüttung in Rosenberg (erst 1934 wurden die Stadt Sulzbach und der

Hüttenstandort Rosenberg zusammengelegt) mehr Erz benötigte, erfolgte am 22. August

1900 der 1. Spatenstich für die geplante Doppelschachtanlage Leonie II an der

Straße nach Dornbach nordöstlich der sog. Schwanenwirtskapelle. Ein gewaltiger

Schwimmsandeinbruch brachte dieses

Projekt schon 1904 zum Erliegen; im Volksmund spricht man von den Millionenschächten.

Parallel zu Leonie II wurde in weiser Voraussicht bereits in den Jahren

1901-1903 am Fuße des Gottvaterberges in der Flur „In der alten Welluck“

der Schacht Minister Falk auf 60 Meter abgeteuft. Unmittelbar hinter den

ehemaligen Steigerhäusern kann man heute an dieser Stelle noch ein Gebäude

sehen, das viele Jahre lang zur Wasserversorgung verwendet wurde.

Beim Abteufen und Abbau von Minister Falk kam man zur Erkenntnis, dass infolge einer

tektonischen Verschiebung südwestlich davon tiefer noch größere Erzvorkommen

lagern müssten im sog. unteren Lager. Deshalb begann 1904 die Errichtung der Doppelschachtanlage

Maffei I und II, benannt nach Dr. Hugo Ritter von Maffei, der 1882-1921

Aufsichtsratsvorsitzender der Maxhütte war.

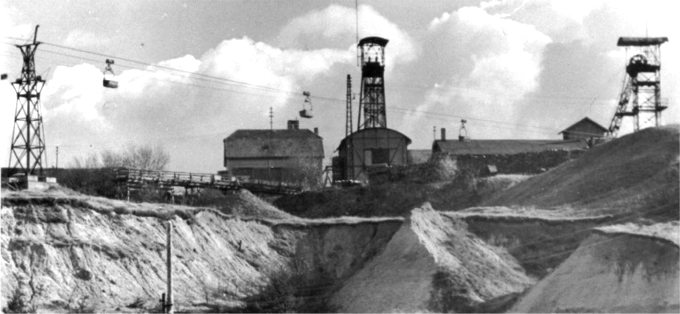

Diese alte Aufnahme (um 1930) zeigt die

Doppelschachtanlage Maffei. Der linke Turm Maffei 1 war der Förderschacht

für das Eisenerz und hatte einen rechteckigen Querschnitt (2 mal 3 m); Maffei

2 (rechts) mit gleicher Tiefe (137 m) war rund gemauert, hatte einen

Durchmesser von 7 m und diente dem Personen- und Materialtransport.

Im Vordergrund wurde der Sand abgebaut, mit dem im Spülverfahren in den ersten

Jahren, in denen das Erz von unten nach oben abgebaut wurde, die ausgeerzten

Stollen wieder verfüllt wurden. Dieses Verfahren im Querbau von unten

nach oben mit Spülversatz betrieb die Maxhütte in Auerbach bis 1911.

(nach 5, Seite 338)

Mit im Bild ist auch die Drahtseilbahn, mit der das geförderte Eisenerz bis

1970 über den Gottvaterberg zur Verladestation am Bahnhof gebracht wurde. Dort

wurde es in Eisenbahnwaggons verladen und über Ranna und Hersbruck zum Hochofen

nach Sulzbach-Rosenberg gefahren.

|

Neben dem "normalen" Eisenerz

kamen auch immer wieder

besonders schöne Stücke zum Vorschein.

Viele

ehemalige Bergleute und andere Auerbacher

haben sich davon kleine

Sammlungen angelegt.

Eines dieser besonderen Exemplare aus der Grube Maffei

befindet

sich seit

Oktober 2007 im Rathaus

der polnischen Stadt Oświęcim

(Auschwitz)

und soll dort in den entstehenden Gedenk- und Versöhnungshügel

integriert werden. |

Auch die Erzbrocken des Eisenerzaltars (siehe

weiter unten) in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer stammen aus dem

Auerbacher Bergwerk.

Aus der Grube Nitzlbuch, wie die offizielle Bezeichnung lautet, mit einer tiefsten

Stelle von 141 Metern, wurden bis zur Stillegung am 29. Juli 1978 ca. 16

Millionen Tonnen Erz (überwiegend Braunerz

und Weißerz) gefördert, was Maffei zum bedeutendsten Einzel-Erzbergwerk

im bayerischen Raum werden ließ.

Bergbaumuseum

Maffeischächte

Während die Schächte selber mit

Kalksteinschotter verfüllt wurden, erinnern die ehemaligen Fördertürme und Teile

der Schachtanlage als Bergbaumuseum an den

untergegangenen Eisenerzbergbau.

Hier werden u. a. verschiedene Abbaumaschinen und bergmännische Gerätschaften

(Geleucht

usw.) gezeigt.

Unmittelbar neben den Maffeitürmen (rechts vorne) steht das

ehemalige Schützenheim von "Unter Uns" Nitzlbuch, das heute in

privatem Eigentum ist.

|

Auf dem stillgelegten

Bergwerksgelände

haben ehemalige Bergleute

einen Stollen errichtet,

der sogar von einer

alten Grubenbahn

befahren wird. |

Der sehr rührige Förderverein

"Maffeispiele Auerbach e.V." ist Träger des Museums. Zur Erinnerung an den Bergbau in

Auerbach organisiert er mittlerweile jährlich die Reihe Kultur im Sommer und im Dezember

den Grubenadvent.

Näheres über den Bergbau erfährt man

hier,

eine Erklärung bergbautechnischer Begriffe und die Bergmannssprache

hier.

Die

Kolonie, heute Maffeistraße

Angesichts des raschen Aufschwungs durch die Maffei-Schächte und veranlasst

durch die Sorgen und Nöte der Arbeiter errichtete die Maxhütte in den Jahren

1906-1911 für ihre Belegschaftsmitglieder insgesamt 17 Wohnhäuser mit

damals jeweils sechs Wohneinheiten.

Bis zum Jahre 1975 trugen sie die Anschrift

Kolonie, seither Maffei-Straße.

|

Überwiegend Werksangehörige haben die Häuser

inzwischen käuflich erworben und größtenteils den heutigen Bedürfnissen

entsprechend auch umgebaut und modernisiert; dadurch allerdings ging das charakteristische Aussehen der

Auerbacher Bergarbeitersiedlung

verloren. |

Das schmucke Wohnhaus für den Betriebsleiter der Grube wurde ebenfalls 1906 im

unmittelbaren Anschluss an die Bergarbeiterhäuser errichtet und gehört nun der

Familie von Bergassessor Professor Dr.-Ing. Dr. h.c. Johannes Pfeufer (+

14.6.2006), der von 1967 bis zum bitteren

Ende den Gruben Maffei und Leonie in Auerbach vorstand.

Die

Bergknappen und ihre Schutzpatronin

Aus dem kulturellen Leben der Stadt nicht wegzudenken ist der Bergknappenverein,

einer der ältesten (gegründet 1890) und größten Vereine Auerbachs. Bei

Beerdigungen von Bergleuten, bei kirchlichen und weltlichen Festen ziehen die Männer

in ihren schicken und traditionellen Uniformen, angeführt von der weithin bekannten

Bergknappenkapelle, durch die Straßen der Stadt. Das Hauptfest der Bergleute

ist jährlich die Barbarafeier. Seit 1860 wird das dem 4. Dezember am nächsten

liegende Wochenende in Auerbach festlich begangen. Dabei wird natürlich auch

das Steigerlied

gesungen.

Die hl. Barbara ist bekanntlich die Patronin der Bergleute. Es ist daher nicht

verwunderlich, dass an vielen Stellen der ganzen Umgebung diese Heilige

besonders verehrt wird. So weihte am 30. Oktober 1384 der Bamberger Bischof

Heinrich die Spitalkirche in der Unteren Vorstadt zu Ehren der hl. 14 Nothelfer,

insbesondere der hl. Katharina und Barbara. Von letzterer wurde lt. Weiheurkunde

als Reliquie ein Knochenteil im Altar versenkt. Dieses in seiner wesentlichen

Bausubstanz noch im ursprünglichen Zustand erhaltene Kirchlein ist wohl das älteste

christliche Heiligtum der Gegend. Die Barbarastatue auf dem Hauptaltar stammt

wie der größte Teil der Inneneinrichtung aus der Zeit um 1735-42 und wurde

wahrscheinlich vom Auerbacher Bildhauer Johann Michael Doser angefertigt. Die

Kirche und das dazugehörende Bürgerspital (heute ein modernes Altenwohnheim)

sind eine Stiftung reicher Auerbacher Bürger aus dem 14. Jahrhundert, der Blütezeit

der Stadt, die nicht zuletzt auf den Erzbergbau und den Eisenhandel zurückzuführen

ist.

Eine sehr schöne Barbarastatue befindet sich auch in der Michelfelder Asamkirche

(Patron St. Johannes der Evangelist) an der rechten Seitenwand des

St.-Otto-Altares, gleich hinter dem herrlichen schmiedeeisernen Gitter, welches

sicher von Hammerschmieden der Umgebung stammt. Diese Barbara ließ Abt

Rinswerger (1707-21) durch Egid Asam anfertigen, während sein Bruder Cosmas

Damian Asam die Fresken und das Hochaltarbild schuf.

In der Auerbacher Pfarrkirche (Patron St. Johannes der Täufer) zeugen gleich

zwei Barbarastatuen von der großen Verehrung für die Heilige. Die eine davon,

fast lebensgroß, steht am hinteren rechten Langhauspfeiler und stammt ebenso

wie der Aufbau des Barbaraaltares links von J. M. Doser um 1730. Die Figur auf

diesem Altar ist älteren Ursprungs, nämlich eine hervorragende Arbeit aus dem

15. Jahrhundert. Sie stand schon auf dem Barbaraaltar, auf welchem lt. Urkunde

vom 18. Mai 1435 der Prediger dreimal in der Woche eine Messe lesen sollte.

Eine sehr schöne, von einem zeitgenössischen Künstler gefertigte

Barbarastatue war in der Knappenstube des früheren Hotels Goldner Löwe zu sehen; dieser

Raum erinnerte wegen seines Ausbaus mit Eisenerzbrocken stark an den Untertagebergbau,

und war deshalb sehenswert. (Leider "war", denn das Hotel Goldner Löwe existiert

nicht mehr!)

Auf dem Auerbacher Friedhof

beim Eingang zur

Kirche (nahe Kriegerdenkmal) hat diese neuzeitliche Barbarastatue ihren Platz gefunden,

nachdem sie vorher im Verwaltungsgebäude des Bergwerks aufgestellt war.

Seit 1951 hängt eine Barbaraglocke im Auerbacher Kirchturm und erinnert durch

ihr Läuten ebenfalls an die hiesige Bergbautradition. Weitere Zeugnisse für

die große Verehrung der Schutzpatronin der Bergleute findet man darüber hinaus

in vielen Orten der Umgebung, und auch ehemalige Bergleute besitzen solche. In

diesem Zusammenhang sei auch auf den Barbaraberg

bei Speinshart verwiesen.

Die

Stromer in Auerbach

Wegen des Erzes und des Eisens hatten angesehene Nürnberger

Patriziergeschlechter im „Ruhrgebiet des Mittelalters“, wie die Oberpfalz

zeitweilig bezeichnet wurde, und somit auch in Auerbach Wohnsitze. Der

bekannteste Name ist hier Stromer oder Stromeier, erstmals nachgewiesen im Neuböhmischen

Salbüchlein von 1366-68.

Ein Ebberl Stromer ist der erste namentlich bekannte

Besitzer des Anwesens Unterer Markt 4 und damit auch des sehr interessanten, in

den letzten Jahren leider zum Großteil abgerissenen Rückgebäudes, dessen Überreste

man von der Apothekergasse aus noch sehen kann. Dieses wohl älteste zumindest

teilweise noch erhaltene Gebäude der Stadt wurde um 1200, wie sollte es auch

anders sein, mit eisenhaltigen Bruchsteinen erbaut. Ein Blick auf eine

Lageskizze Auerbachs zeigt, dass dieser so genannte „Stadel“ als Burg des

Stadtherrn außerhalb des ursprünglichen kreisähnlichen Stadtkerns stand; eine

für Städte und Märkte der damaligen Zeit normale und häufiger anzutreffende

Bauweise.

Auerbach war ja 1144 auf eine etwas eigenartige Weise Markt geworden:

die Mönche des 1119 gegründeten Benediktinerklosters Michelfeld fühlten sich

in ihrer Ruhe gestört und verlegten das Markttreiben deshalb in das nahe gelegene

Dorf Urbach, auf welches bald darauf auch das Marktrecht von

Hopfenohe, einem bei der Truppenübungsplatzerweiterung 1937/38 aufgelösten

Ort, übertragen wurde.

Die, man kann ruhig sagen, romanische Burg in Auerbach war bis 1620 im

unmittelbaren Besitz der Stromer, denen u. a. auch die Hämmer in Steinamwasser,

Rauhenstein und Fischstein neben vielen anderen Gütern gehörten. Im

historischen Sitzungssaal des Rathauses findet man an der Nordseite das Wappen

der Stromer.

|

Der bekannteste Spross

des Auerbacher Zweiges

ist sicher Dr.

Heinrich Stromer.

An ihn erinnern hier

in seiner Geburtsstadt Auerbach

eine schlichte Gedenktafel

am Haus Nr. 10 am Oberen

Marktplatz,

die Dr.-Heinrich-Stromer-Straße

und die 1989 vom Rotary-Club

gestiftete Büste am Aufgang

vom Marktplatz zur Pfarrkirche.

(Bild von 1527)

|

Heinrich

Stromer war Rektor der Universität Leipzig und eröffnete in jener sächsischen

Stadt 1532 das Weinlokal Auerbach's Keller, welches durch Goethes Faust I (Verse

2073-2336} in die Weltliteratur Eingang gefunden hat.

Eisenerzaltar

in der Auerbacher Pfarrkirche

Aus unseren Tagen sollen künftige Generationen an den ehemaligen Bergbau in

Auerbach u. a. durch Namen wie Bergknappenstraße, Glückaufstraße oder SC Glückauf

erinnert werden.

Ein anderes, ganz besonderes Denkmal an exponierter Stelle ist der Eisenerzaltar

in der Auerbacher Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer.

|

„Das weltweit

einmalige Kunstwerk

erinnert an den Bergbau,

der den Menschen hier

etwa 1.000

Jahre lang

den Lebensunterhalt sicherte.

... Der Altar krönt

die Geschichte der

Bergleute

und hebt ihre gläubige Verbundenheit

mit der Kirche hervor.“

(St. Heinrichsblatt Nr. 4 1993,

Bamberg)

|

Dieser Altar steht im Chorraum der Auerbacher Pfarrkirche und wurde am 17.

Januar 1993 vom damaligen Bamberger Erzbischof Elmar Maria Kredel (1977-94)

konsekriert. Er enthält aus der Grube Leonie gefördertes Eisenerz in

verschiedenen Formen: an der Unterseite der Tischplatte kann man die Erzbrocken

praktisch unbehandelt sehen, im Altarfuß und am Ambo sind sie geschnitten und

glatt, und auf der Oberseite des Altartisches geschliffen und poliert.

Selbstverständlich gibt es in Auerbach und seinen

Ortsteilen noch weitere Zeugnisse für den Bergbau und die Eisenverarbeitung in

alter und neuer Zeit, und der aufmerksame Sucher wird sicher auch einige davon

erfreut entdecken.

Wer mehr über die Oberpfälzer Montangeschichte erfahren und vor allem erleben

möchte, dem sei eine Wanderung

auf historischen Wegen empfohlen. (Bergmännische

Links)

verwendete

und weiterführende Quellen

| 1 |

Archiv

Köferl Erna, Auerbach |

| 2 |

Neubig,

Johannes, Auerbach, die ehemalige Kreis- und Landgerichtsstadt in der Oberpfalz,

Auerbach 1836 |

| 3 |

Schnelbögl, Fritz, Auerbach in der

Oberpfalz, Auerbach 1976 |

| 4 |

Stark, Heinz, Plecher Kirchengeschichte im

Mittelalter, Sonderheft 49 der Mitteilungen der Altnürnberger Landschaft

(ANL), Simmelsdorf 2002 |

| 5 |

Pfeufer,

Johannes,

Entwicklung der Abbauverfahren im Eisenerzbergbau von Auerbach/Opf., in

Erzmetall Band 25, Stuttgart 1972 |

|

Helml, Stefan, Die Maxhütte - Bergbau

in Sulzbach-Rosenberg und Auerbach, Amberg 1989 |

|

Agricola, Georg, Vom Berg- und Hüttenwesen,

dtv-Reprint, Nördlingen 1994 |

|

Hafer,

Karl, Kleine Bergbaukunde des Erzbergbaus, Halle (Saale) 1953 |

|

100

Jahre Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte, Festbuch 1953,

Sulzbach-Rosenberg 1953 |

|

Pfeufer, Johannes, Beitrag zur Geschichte des

Eisenerzbergbaus von Auerbach (Opf.), in Festschrift 90 Jahre

Bergknappenverein und 75 Jahre Bergknappenkapelle Auerbach, Auerbach 1979

(ohne Seitenzahlen) |

|

Pfeufer,

Johannes,

Entwicklung der Abbauverfahren im Eisenerzbergbau von Auerbach/Opf., in

Erzmetall Band 25, Stuttgart 1972 |

|

Pfeufer, Johannes, Der Oberpfälzer

Eisenerzbergbau nach dem Zweiten Weltkrieg, Bochum 2000 |

|

Graf, Alfred, Erzbergbau in Auerbach, in Festschrift 100 Jahre Bergknappenverein Auerbach i.d.OPf.

1890-1990, Auerbach 1990 |

|

Die Oberpfalz, ein europäisches

Eisenzentrum, Band 12/1 (Aufsatzband) der

Schriftenreihe des Bergbau- und Industriemuseums Ostbayern in Theuern,

Theuern 1967 |

|

Die Oberpfalz, ein europäisches

Eisenzentrum, Band 12/2 (Katalog) der Schriftenreihe

des Bergbau- und Industriemuseums Ostbayern in Theuern, Theuern 1967 |

|

Die Bergbauabteilung, Das Projekt Bayerische

Eisenstraße, Band 2 der Schriftenreihe des Bergbau-

und Industriemuseums Ostbayern in Theuern, Theuern (ohne Jahrgang) |

|

Götschmann, Dirk, Oberpfälzer Eisen

- Bergbau- und Eisengewerbe im 16. und 17. Jahrhundert, Band 5 der

Schriftenreihe des Bergbau- und Industriemuseums Ostbayern in Theuern,

Theuern 1985 |

sehenswerte Bergbaumuseen usw.

https://bayerische-eisenstrasse.de/bergbaumuseum-maffeischaechte.html

https://www.bergbaumuseum-oelsnitz.de/ (sächsischer Steinkohlebergbau)

https://www.salzbergwerkwieliczka.de/ (Salzbergwerk in Südpolen,

Weltkulturerbe)

https://kultur-schloss-theuern.de/ (Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern)

letzte Bearbeitung dieses Artikels am 8. Mai 2024

|

Für Ergänzungen, Korrekturen usw.

bin ich sehr dankbar.

Hier können Sie mich erreichen!

|

|

|