|

| |

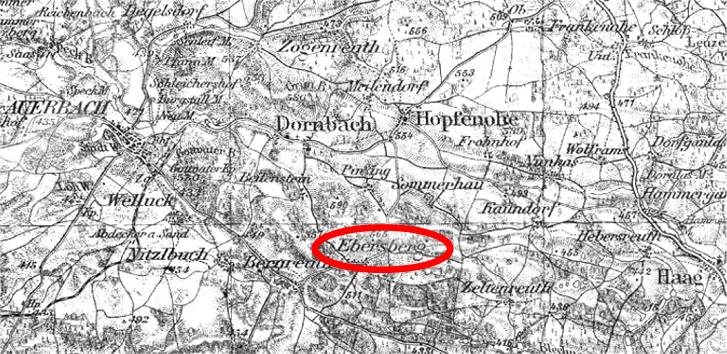

Ebersberg

akk.jpg)

Die Ortschaft Ebersberg, in unserer Mundart Iberschberch,

war bis 1946 Sitz der gleichnamigen politischen

Gemeinde, zu der noch Beilenstein, Bernreuth,

Dornbach (hier als Kirchendornbach

eingezeichnet;

das westlich davon liegende kleinere Unterdornbach ist zwar eingezeichnet, aber nicht

benannt) und Pinzig (früher Heroldsdornbach genannt) gehörten.

|

Beilenstein, Dornbach und Pinzig

gehörten zur Pfarrei Hopfenohe,

Bernreuth und Ebersberg

allerdings zu Auerbach.

Auf dem dortigen Friedhof

fanden die Iberschbercher

auch ihre letzte Ruhestätte.

Hier das Familiengrab

der Familie Strell beim Ströhl,

Ebersberg Anwesen Nr. 6.

(Foto Oktober 2012) |

Ebersberg fiel, wie so viele andere Orte unserer Gegend, der Erweiterung des

Truppenübungsplatzes Grafenwöhr in den Jahren 1936 bis 1938 zum Opfer. Die

Bewohner wurden von ihren Anwesen abgelöst und siedelten sich andernorts an. In

den noch intakten Häusern durften während des Krieges z.B. im Platz

Beschäftigte mit ihren Familien wohnen. Nach dem Krieg erlaubten die Amerikaner

bis ca. 1960, dass u.a. Heimatvertriebene die Häuser als vorläufige Unterkunft

nutzten.

Das Dorf Ebersberg

lag am Weg von Bernreuth nach Hopfenohe ca.

1 km nordostwärts von Bernreuth am oberen Ende eines langgestreckten Tales

zwischen Rammersberg (südl., 522 m NN), Grundberg/Vogelherd (nördl., 552

m NN) und der höchsten Erhebung des heutigen Truppenübungsplatzes, dem

Glatzenberg (nördl., 590 m NN). Nach Nordwesten zweigte der Weg

nach Beilenstein und Dornbach ab.

Auerbach lag ca. 4 km (Luftlinie!) nordwestlich von

Ebersberg, das Kloster Michelfeld gut 7,5

km nordwestlich, Hopfenohe gut 2 km nordöstlich, Haag

gut 5 km östlich, Pappenberg gut 8 km

nordöstlich, Langenbruck gut 8 km südöstlich, Sackdilling

gut 4,5 km südwestlich und Altenweiher gut 6,5 km

südöstlich.

Nach Süden führte der Weg in den Heiligenwald und zur alten Verbindungsstraße

von Auerbach nach Vilseck, u. a. vorbei am

Bildbaum (links)

|

|

|

und am Straßweiher.

|

Name

und älteste Geschichte des Ortes

|

|

Der Ortsname ist relativ einfach

und wohl auch eindeutig zu erklären:

Berg,

hügeliges Gelände,

auf dem Wildschweine und

Eber

anzutreffen sind

Das gilt auch heute noch!

|

Es ist unwahrscheinlich, dass ein Personennamen wie

Eberhard oder Eberl in Ebersberg steckt. (nach 1, Seite 25) Bis etwa 1690 hieß der

gesamte nahe Gottvaterberg (ca. 3 km

nordwestlich Kapelle; + 551 m NN) übrigens Ebersberg. Auf der amtlichen Karte

des BayernAtlas

trägt der Südwesthang des Gottvaterbergs Richtung Welluck

noch den Namen Ebersberg.

|

Ebersberg

kam wie nahezu alle Ansiedlungen

unserer Gegend anno 1009

zusammen mit dem Kammergut Velden

durch König Heinrich,

den späteren

Kaiser Heinrich II. (reg.

1014-1024),

an das Bistum und Hochstift

Bamberg.

(2, Seite 9)

(Foto rechts Detail der Adamspforte,

Dom

Bamberg) |

|

Das

Dorf Ebersberg wurde damit Bestandteil der sogenannten Bamberger Truchsess-Lehen, die den

Grafen von Kastl und

denen von Sulzbach als

Schirmvögten

des Bistums Bamberg übertragen wurden.

Einer dieser Schutzvögte, der

Graf Friedrich

III. von Hopfenohe, Pettendorf (bei Regenstauf) und Lengenfeld

(Burg-Lengenfeld) entstammte der Kastler Linie. Er hatte auch im Raum Auerbach

und Hopfenohe eine

stattliche Anzahl von Lehnsgütern des Hochstifts Bamberg inne. Seine Gemahlin

Hedwig hatte ihm zwar zwei Töchter, Heilika

(verheiratete mit Pfalzgraf Otto

von Wittelsbach) und Heilwig (Heilwic; verheiratet mit Landgraf Gebhard I. von Leuchtenberg), geboren, aber keinen Sohn, der allein für die Erbfolge

eine Rolle spielte, da es sich um Mannlehen handelte.

Mit dem Begriff Mannlehen

ist gemeint, dass es nur an einen wehrfähigen Mann, das heißt also im

Mannesstamm, vererbt werden kann. Im Todesfall des Lehnsherrn oder des Belehnten

musste das Mannlehen neu verliehen werden. Die Mannlehen befanden sich im Besitz

von Reichsministerialen und von Freien. Gegenstand dieser Lehen waren

Grundherrschaften, Zehntrechte, und Grundbesitz. Inhaber von Herrschaften im

Mannlehen konnten ihrerseits freie Bauern belehnen. Das wurde als Afterlehen

bezeichnet.

Als Graf Friedrich von Hopfenohe nun am 3. April 1119 mit knapp 50 Jahren

starb, sollten seine zahlreichen Lehen nach dem Willen des Bamberger Bischofs

Otto natürlich am besten wieder ans Hochstift zurückgehen.

|

Otto wurde um 1060/62 aus schwäbischem

Adel geboren und erhielt seine Erziehung wohl im Benediktinerkloster auf der Wülzburg

im mittelfränkischen Weißenburg. 1088 wurde er Hofkaplan der Schwester Kaiser

Heinrichs IV. (1050-1106, 1056 König,

1077 „Gang nach Canossa“, 1084

Kaiser). Judith, die als Witwe des Königs von Ungarn von dort vertrieben

worden war, lebte damals als Gemahlin des

Herzogs Wladyslaw Hermann am Hof in Gnesen,

einer der ältesten Städte

Polens und dessen erste Hauptstadt. Otto gewann das Vertrauen Heinrichs

und trat in den kaiserlichen Dienst ein. Er wurde zunächst mit der Aufsicht

beim Dombau in Speyer betraut, dann zum königlichen Hofkaplan und 1101 zum Kanzler

des Reiches ernannt.

Als der Bamberger Bischof Rupert (reg. 1075-1102) starb, ernannte der Kaiser

Heinrich seinen Kanzler Otto zu dessen Nachfolger. Damit wurde Otto am 1.

Weihnachtsfeiertag 1102 unmittelbar wichtig für die Geschichte Michelfelds und

unserer Gegend.

(Foto: Statue des hl. Otto über dem linken Eingang zur Sakristei der Asamkirche

in Michelfeld.)

|

Friedrichs "Tochter Heilika (gest. 1170)

war mit Pfalzgraf Otto von Wittelsbach

(gest. 1155; begraben im Kloster Ensdorf) verheiratet. Bischof Otto (von

Bamberg) fürchtete nun, es möchte Otto von Wittelsbach die bambergischen

Lehensgüter seines Schwiegervaters (Anm.: des verstorbenen Grafen Friedrich von

Hopfenohe) für sich in Anspruch nehmen. So verglich er

sich mit dem Wittelsbacher dahin, daß er ihm einige Güter wieder verlieh,

andere aber sich zur Stiftung des Klosters (Michelfeld) vorbehielt. Dieses wurde

dann auf bischöflichem Grund und Boden erbaut." (3, Seite 166)

Zum Kloster Michelfeld kamen nun 49 Ortschaften, die alle in der Gründungsurkunde

vom 6. Mai 1119 namentlich genannt sind.

ak.jpg)

Als eines der Stiftungsgüter, die der hl.

Bischof Otto seinem neuen Kloster vermachte, wird das Dorf Ebersberg in der gleichen Zeile

wie Auerbach (Vrbach), Welluck (Uveluch), Beilenstein (Pilenstein) und Nitzlbuch

(Lucenbuohe) aufgezählt. Unmittelbar nach Ebersberg steht Friderichesruit

(Friedrichsreuth). Dieser Ort war früher eine der 18 Forsthuben, in die der

große Veldener Forst unterteilt war. Irgendwann ging Friedrichsreuth unter, und nur

mehr sein Name in der Ebersberger Flur erinnerte daran.

Die Forsthube selber

bekam Mitte des 14. Jahrhunderts ihren Sitz in Ebersberg, Anwesen Nr. 14. Dieses

hatte eine

Sonderstellung unter den Höfen. So war es z.B. zehntfrei und genoss zudem

verschiedene Vorrechte und Freiheiten. Das Wohnhaus selber war schon zu einer

frühen Zeit aus Stein gemauert, als noch alle anderen Höfe nur Holzhäuser

hatten.

Abgaben

"Die Höfe des Dorfes Ebersberg waren Lehen des Klosters Michelfeld und

zahlten dorthin bei jeder Besitzveränderung 10% des Gutswerts als Handlohn.

Außerdem fielen jährliche Abgaben an: Walburgizins, Michlszins,

Vasnachtshennen, Herbsthühner, Eier, Käs und Schmalz, Hundshaber, Holzhaber,

Sammelgetreid und Lehengeld. Besonders lohnte sich für das Kloster der Zehent.

Es gab damals 1. den Großzehent oder Getreidezehent, welcher den 10. Teil der

Ernte aller Getreidearten, Körner und Stroh, betrug 2. den Kleinzehent oder

Grünzehent. Dies waren 10% der Schmalsaat, also von Erbsen, Linsen, Kraut und

Rüben, Kartoffeln, Klee, Grasmahd, Heu und Grummet 3. den Blutzehent. Er

forderte die 10. Gans und jedes 10. Spanferkel. Die Bruchteile wurden stets aufs

nächste Jahr hinübergezählt. Der Grün- und der Blutzehent wurden meist mit

Geld bezahlt, der Getreidezehent in natura vom Feld weg." (5, Seite 418f)

Von einem Teil dieser Abgaben war wie schon gesagt das Anwesen Nr. 14 als

Forsthof befreit.

Über Jahrhunderte war das Kloster Michelfeld

Lehnsherr auch über die Bauern von Ebersberg. Bei dessen endgültiger Aufhebung

in der Säkularisation von 1803 sah das Benediktinerstift wie abgebildet aus.

Etwa acht Jahrzehnte später erwarb 1885 der Dillinger Regens Johann Evangelist Wagner

den größten Teil des umfangreichen Gebäudekomplexes und richtete darin eine

Taubstummenanstalt ein. Aus dieser entwickelte

sich die heutige Regens Wagner Einrichtung

Michelfeld.

Die Vogtei Ebersberg

Als Auerbach 1144

zur selbständigen Pfarrei erhoben wurde, kam zu dieser u.a. auch Ebersberg. Dorthin gingen die

Iberschbercher auch bis zuletzt in die Kirche,

und sie begruben ihre Toten auf dem Auerbacher Friedhof.

Das Benediktinerkloster Michelfeld behielt für sich allerdings auch

weiterhin die grundhoheitliche, sowie die niedere und freie Gerichtsbarkeit und

den Zehnt über Ebersberg. Sein Bereich war aufgeteilt in drei große

Gerichtsbezirke, sogenannte Vogteien. Die Obere Vogtei war in Nasnitz

beheimatet, eine andere in Büchenbach, wo der Pfleger von Hollenberg (heute wie

Büchenbach ein Ortsteil der Stadt Pegnitz)

saß. Die dritte, Untere Vogtei genannt, hatte ihren Sitz in Ebersberg.

Zur Vogtei Ebersberg gehörten damals die Dörfer Ebersberg, Welluck, Nitzlbuch,

Gänlas, Nunkas, Kaundorf, Sommerhau, Wolframs, sowie Ober- und Unterfrankenohe.

Schloßfrankenohe ist nicht eigens erwähnt, weil es seinerzeit zu

Unterfrankenohe gehörte und somit automatisch zur Kloster-Michelfeldschen

Vogtei Ebersberg.

Ebersberg von Norden her (Foto aus 4, Seite 91)

"In Ebersberg wurden jährlich drei

Gerichtssitzungen abgehalten. Diese fanden jeweils am Montag nach Dreikönig,

Walpurgi und Michaeli statt. Als Gerichtspersonen fungierten der Klosterrichter

von MichelfeId, der Landrichter von Auerbach sowie

mehrere Schöffen. Zu Schöffen wurden alte erfahrene Männer aus der Vogtei

ernannt, welche die altüberlieferten Rechte, sämtliche Grenzen, Personen,

Sitten und Gebräuche bestens kannten. Bei allen Verfahren über bürgerliche Händel,

Polizeiangelegenheiten, Schulden, Streitigkeiten um Mobilien etc. besaß der

Landrichter von Auerbach den Vorsitz. In Lehnensangelegenheiten, Erbrecht und

Streitigkeiten über Grund und Boden hatte er jedoch kein Mitspracherecht."

(4, Seite 90)

Ende

eines blühenden Dorfes

Das Reichskriegministerium

(bis 1935 hatte es Reichswehrministerium geheißen) ordnete mit Erlass vom 28.2.1936 die umgehende Erweiterung

des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr nach Westen hin an. Mit dem Grunderwerb

und der Aussiedlung der Bevölkerung aus den betroffenen Ortschaften wurde die RUGES

(Reichsumsiedlungsgesellschaft) beauftragt.

Folgende 14 politische Gemeinden mit

insgesamt über 40 Ortschaften mussten

vollständig geräumt werden: Dorfgänlas, Ebersberg, Haag, Hammergänlas, Höhenberg,

Hopfenohe, Kaundorf, Langenbruck, Leuzenof, Meilendorf, Nunkas, Oberfrankenohe,

Pappenberg und Treinreuth.

(Ortsplan und Häuserliste aus bzw. nach 4, Seite 89)

| HNr |

Name und Hausname |

| 1 |

Lehner Michael und Anna, beim Schober |

| 2 |

Baier Josef und Maria, beim Hartlmichl |

| 3 |

Wallner Johann und Margareta, Steinbruch beim Sporröl

(Sporrer Ulrich), |

| 4 |

Lauß Johann und Anna, beim Lodes (früher Sporrgörgn) |

| 5 |

März Friedrich und Margaretha, beim Unterdohler (Thaler) |

| 6 |

Ströhl Johann, beim Ströhl |

| 7 |

Goss Josef und Anna, beim Oberdohler |

| 8 |

Kugler Peter und Maria, beim Rauherhansn |

| 9 |

Weidner Barbara, beim Vogenauer |

| 10 |

Schnödt Franz und Rosina, beim Hartl |

| 11 |

Suttner Anna, Gastwirtschaft, beim Schuster |

| 12 |

Gradl Josef, jr., beim Wastlhans |

| 13 |

Paulus Michael und Maria, beim Maurer |

| 14 |

Eckert Leopold und Anna, beim Bauern |

| 15 |

Friedl Johann und Anna, beim Schauer |

| 16 |

Schertl Georg, Hirtenschorsch, gemeindl. Hirtenhaus, |

| 17 |

Sauer Peter und Elisabeth, heim Hirtenwastl |

Das größte Anwesen in Ebersberg mit über 50 ha war Nr. 14, der ehemalige

Forsthof. Auf 41 ha

brachte es Anwesen Nr. 3, zu dem auch der große Steinbruch gehörte. Dessen

Eigentümer siedelten nach Auerbach in die Bahnhofstraße über.

k.jpg) |

Das jüngste der Ebersberger Anwesen

war die Nr. 17 beim Hirtenwastl.

Der Ortshirte Paul Sauer

hatte es erst 1868 erbaut. |

Nach dem 2. Weltkrieg

|

Generalleutnant Wilhelm Rupprecht (Foto; 1890-1967),

seit 1944 Kommandant

in Grafenwöhr,

übergab den Truppenübungsplatz

am 20. April 1945 an die Amerikaner.

Das gesamte Gelände,

und mit ihm auch die Ortschaft Ebersberg,

kamen damit unter amerikanische Hoheit.

|

Die US-Amerikaner ließen zunächst das Bewohnen der

Anwesen auch in Ebersberg weiterhin zu. Das waren jedoch nicht die ehemaligen

oben genannten Eigentümer, sondern meistens Heimatvertriebene bzw. im

Truppenübungsplatz Beschäftigte mit ihren Familien. Eine ähnliche Situation

war u.a. auch im alten Dorf Bernreuth und in

Dornbach.

Ende Juli 1945 übergab die Gemeinde Ebersberg auf Anordnung

der Militärregierung die Amtsgeschäfte an die Stadt Auerbach. Die Ortschaft

Ebersberg kam zwar, obwohl offiziell schon 1937/38 abgelöst, 1950 zur Gemeinde

Nitzlbuch, die politische Gemeinde Ebersberg erlosch damit aber am 31. Juli 1945

endgültig. Bewohnt blieben einige Anwesen des Dorfes Ebersberg mit Erlaubnis

der Amerikaner noch bis ca. 1960.

Erinnerungen an Ebersberg ...

Dieser stehen gebliebene Hausgiebel, verwildernde Obstbäume

und ein paar Kellerlöcher ...

... erinnern noch an das Dorf Ebersberg.

|

Hier können Sie mich erreichen!

|

|

verwendete und weiterführende Quellen

| 1 |

Schnelbögl, Fritz, Auerbach in der

Oberpfalz, Auerbach 1976 |

| 2 |

Schwemmer, Wilhelm, Velden a.d. Pegnitz, Band

XXIV der Schriftenreihe der ANL (Altnürnberger Landschaft), Nürnberg

1976 |

| 3 |

Hierold,

Eugen, Die Kapelle in Schmalnohe, in Oberpfälzer Heimat, Band 14, Weiden

1970 |

| 4 |

Griesbach, Eckehart, Truppenübungsplatz

Grafenwöhr, Geschichte einer Landschaft, Behringersdorf 1985 |

| 5 |

Kugler, Hans-Jürgen,

Nitzlbuch/Bernreuth, Auerbach 2000; auch als CD erhältlich

|

letzte

Bearbeitung dieses Artikels am 4.6.2025

|