|

| |

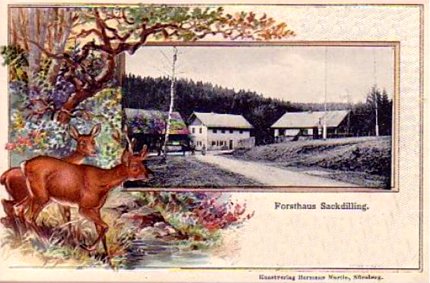

Sackdilling

ehemals Forst- und Gasthaus

„Wer an einem verkehrsstillen Werktag auf langer

Waldstraße von Königstein oder Auerbach oder von Ranna kommend, erstmals dem

weißen Forsthaus in der kleinen Waldlichtung begegnet oder wer gar nach mühevoller

Wanderung auf dem vielgerühmten ,,Exkursionspfad“ sich nach gastlicher Stätte

sehnt, der wird gestehen, daß, wenn irgendwo, so hier das vielgebrauchte und

vielmißbrauchte Wort vom „Waldidyll“ seine Berechtigung hat.“ (1)

Diese Worte

stammen von Fritz Schnelbögl, dem Verfasser der Auerbacher Chronik. Er schrieb

den sehr

interessanten Artikel über Sackdilling im Januar 1937. Das oben gezeigte Foto

dürfte auch etwa aus dieser Zeit sein.

Auch Chronist Joseph Köstler schwärmte schon kurz nach 1900: „Von 1860 bis 85 war

Sackdilling ein vielbesuchter Ausflugsort. Der herrliche Wald, die romantischen

Felsgruppen, der prächtige Excursionsweg zur Krottenseer Tropfsteinhöhle

(gemeint ist die Maximiliansgrotte) sind

ja Magnete mit gewaltiger Anziehungskraft. An schönen Sommertagen, besonders am

Pfingstmontag, kommen Hunderte von Touristen nach Sackdilling.“ (2, Seite 456)

Leider ist die beliebte Gaststätte in Sackdilling seit Frühsommer 2009 geschlossen.

1ak.jpg)

Für die damalige Zeit war eine Kegelbahn im

Freien ein echter Anziehungspunkt. Sackdilling hatte eine solche, wie diese

Ansichtskarte aus der Zeit um

1900 zeigt.

Auch in unseren Tagen wissen viele

Einheimische und zahlreiche

Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung, die „Waldidylle“ und - bis

zur Schließung 2009 - die

gepflegte Gastlichkeit des „Forsthauses Sackdilling“ zu schätzen.

Sackdilling gehörte bis 1978 zur Gemeinde Nitzlbuch,

und kam mit dieser zum 1. Mai 1978 zur Stadt Auerbach in der Oberpfalz. Die

Einöde

liegt

knapp 5 km südlich des Auerbacher Rathauses im Wellucker Wald.

Die nur wenige Hundert Meter entfernte B85 muss westlich des Anwesens den

Allmannsberg umgehen.

Frühe Besiedelung

Schon in sehr früher Zeit siedelten in der Gegend um Sackdilling Menschen, wie

zahlreiche Funde zeigen. So wurde 1958 beim Maximiliansfelsen

im Wellucker Wald, Abt. Birkenschlag,

(ca. 2 km südwestlich von Sackdilling; Höhenangabe 515,9) ein bedeutendes Bodendenkmal mit

zahlreichen Scherben von Gefäßen gefunden.

|

Der Maximiliansfelsen,

bei den zahlreichen Kletterern auch

Maximilianswand genannt,

ist ein ganzes Massiv aus Felsen.

Ein einzelnes Foto kann seine Größe

gar nicht darstellen. Dieses Luftbild

aus dem BayernViewer lässt

das Ausmaß (rund um Höhe 515,9)

ein wenig erahnen. |

Die ältesten

beim Maximliansfelsen gefundenen Stücke stammen aus

der Jungsteinzeit (ca.

5.000 - 2.000 v. Chr.), der anschließenden

Bronzezeit

(ca. 2.200 - 1.200 v. Chr.) und den folgenden Epochen Urnenfelder- (ca. 1.200 -

750 v. Chr.) und Eisenzeit (ca. 800

v. Chr. bis zu Christi Geburt). Bei dieser

Fundstelle handelt es sich wohl um einen Kultplatz, vielleicht eine Opferstätte,

die, wenn auch nicht ununterbrochen, jahrtausendelang benützt worden sein dürfte.

In der Flur „Reut“ im Oberen Wellucker Wald, ca. 1 km nordöstlich von

Sackdilling, wurden aus mehreren Grabhügeln Bronzeringe, Fibeln, Broschen usw.

aus der Älteren Eisenzeit (Hallstattzeit ca. 800 - 450

v. Chr.) und der Jüngeren

Eisenzeit (Latenezeit oder Keltenzeit, ca. 450

v. Chr. - Christi Geburt)

geborgen.

Hier soll auch eine Grube, die zum Schmelzen von Eisen diente,

entdeckt worden sein; dies wäre wohl der älteste Nachweis für die Erzverhüttung

in unserem Raum. Die Stelle liegt im Truppenübungsplatz Grafenwöhr.

|

Knapp 500 m südlich des

ehemaligen Forst- und Gasthauses

liegt

das Felsenlabyrinth.

Die Markierung mit gelbem Querstrich

führt uns dorthin.

Rechter Hand liegt der Eingang

zum kleinen Bauernloch.

In dieser Höhle mit einer Gesamtlänge

von ca. 35 m wurden 1911

"menschliche Skelettreste, Gefäßkeramik,

Spinnwirtel und

eine eiserne Axt

entdeckt." (6, Seite 53f) Aus diesen Funden

könnte man schließen, dass sich hier

vor allem Frauen versammelten,

um ihren

speziellen Gottheiten zu huldigen.

Die Felsbärbel, ein "Kräuterweibl",

soll bis 1927 hier gelebt haben. |

Ortsname

Joseph Köstler schreibt: „Den sonderbaren Namen Sackdilling leite ich

von Sankt Ottilien ab. Diese Heilige erwies sich früher besonders bei

Augenkrankheiten sehr hilfreich und bekam von dankbaren Patienten häufig ein

Weihegeschenk (ein geschnitztes Bild oder eine Figur aus Wachs), das man in

Ermangelung einer Kapelle an einen markanten Baum heftete. Diesen „Bildbaum“

und seine Umgebung nannte man Sankt Ottilien und durch korrupte Aussprache

entstand daraus nach und nach das Wort Sackdilling.“ (2, Seite 456) Köstler

hatte wohl bei seiner Namensdeutung auch folgende alte Volkslegende im Ohr:

„Einst befand sich dort eine dem hl. Ägidius geweihte Wallfahrtskapelle, St.

Gilgen genannt, die durch das Ausbleiben der Wallfahrer immer mehr verfiel.

Eines Tages kam ein armer fremder Kohlenbrenner, der in seiner Heimat Hab und

Gut verloren hatte, in die Gegend und beschloß, in der Nähe dieser Waldkapelle

eine Hütte zu bauen. Da er ein frommer Mann war, verrichtete er in dem

halbverfallnen Kirchlein jeden Tag seine Gebete. Als er dann eines Tages ein

altes Bild der hl. Ottilia (Odilia) an einem Baum entdeckte, nahm er es zu sich,

hing es in seinem Wohnraum auf und hielt nun vor ihm seine Andachten. An

Sonntagen schmückte er das Bildnis mit Tannenreis und Waldblumen. Als er einmal

schwer erkrankte und die hl. Odilia um Hilfe und Fürbitte anrief, wurde er über

Nacht plötzlich gesund. Bald verbreitete sich die Nachricht von der raschen

Heilung in der ganzen Gegend. Nun wurde diese Stätte wieder das Ziel vieler

Wallfahrer.“ (aus „Die Oberpfalz“, 1923)

|

Das große

Bauernloch, auch

unweit vom ehemaligen Gasthaus

Sackdilling

gelegen, weist ebenfalls auf

frühe Nutzung durch Menschen hin.

Die Höhle ist über 60 m lang

und bis auf wenige Meter

so hoch, dass sie aufrecht

begangen werden kann. |

Schnelbögl dagegen geht die Frage nach dem Ortsnamen wissenschaftlich an und stellt klar: „Aus

dem Jahre 1499 ist mir viermal die Überlieferung „die Wiese, genannt die

Sackdietlin“ bekannt. Von dieser Schreibung müssen wir ausgehen, denn die

Umwandlung in Sackdilling erfolgte erst im 18. Jahrhundert in Anlehnung an

andere -ing-Orte wie Schniegling, Heuchling. Ich erinnere nun daran, daß die

Wiesen früher ungemein häufig Namen mit der Endung -in erhielten, und zwar so,

daß eine Wiese, die einem gewissen Schütz gehörte oder von ihm stammte,

einfach als „Schützin“, die Wiese, die einem Meier gehörte, als „Meierin“

bezeichnet wurde. Die Pfarrei Neunkirchen a.S. erwarb im Jahre 1507 von den Brüdern

Fritz, Hans und Georg Eppenauer eine Wiese bei Speikern. Später nannte man

diese Wiese die „Eppenauerin“. Eine andere Wiese, die man von einem Haus

Kopp gekauft, hatte, hieß man die „Köppin“. Aus vielen Orten wird man

solche Beispiele beitragen können. So erklärt sich auch zwanglos Sackdietlin

als Wiese eines Sackdietel, als Wiese eines Dietel (Kurzform für Dietrich oder

Diether) Sack.

Weder eine heilige Ottilia noch ein heil. Egidius sind für den Namen des Ortes

verantwortlich. Vielleicht stand bei der Bildung dieser Legenden, die übrigens

erst aus dem 19. Jahrhundert stammen dürften, folgende Erinnerung Pate: Nicht

allzuweit entfernt von Sackdilling, in der Ortsflur Pommershof, am Wege, der von

Auerbach nach Kürmreuth führt, befand sich vorzeiten eine Kapelle. An diesem

Wege liegt nun eine Flur „Gilgensee“. Man darf annehmen, daß dieser

Gilgensee so viel bedeutet wie Egidiensee, ähnlich wie in Nürnberg der

Gilgenhof der St. Egidienhof, die Gilgengasse die St. Egidiengasse ist. Also

wird die Kapelle bei Pommershof eine Egidienkapelle gewesen sein. Lediglich die

Erinnerung an diese benachbarte Kapelle mag dann die Erklärung des Namens

Sackdilling mit „St. Egidien“ und ein ähnliches Mißverständnis die

Deutung mit „St. Ottilien“ veranlaßt haben.“ (3, Seite 69f)

Kürzer drückt es Schnelbögl, der ehemalige Leiter des Staatsarchivs

Nürnberg, so aus: "Die hübsche Siedlung im Wald ist erst i.J. 1595 ins

Leben getreten. Damals und schon im 15. Jahrhundert hieß der Platz Sackdietlin,

hat also nichts mit den alten Ortsnamen auf -ing zu tun. Der Name bedeutet Wiese

des Dietel Sack." (4, Seite 27)

Erster Hof vor 400 Jahren

Der Flurname „Sackdietlin“ ist schon aus dem ausgehenden 14. Jahrhundert überliefert,

die erste Nachricht über ein dort errichtetes Gebäude stammt erst von 1595

bzw. 97. Damals erhielt der Auerbacher Landrichter Clas Henrich von Eberbach von

der kurfürstlichen Regierung in Amberg die Erlaubnis, dort ein „Hüttlein“

zu bauen und weiteren Wald zu roden, um Landwirtschaft zu betreiben.

1607 erwarb das Bürgerspital Auerbach das Gut, das dann im "Dreißigjährigen

Krieg“ (1618-48) allmählich verfiel. 1687 baute die Spitalstiftung den Hof

wieder auf und bewirtschaftete die Felder.

Um 1721 erwarb der Auerbacher Landrichter Freiherr von Blumenthal, der auch

Besitzer von Hammergänlas war, Sackdilling. Sein Nachfolger Johann Georg von

Grafenstein erwarb beides 1757 von der Gant weg. 1844 schließlich verkaufte

Hermann von Grafenstein Sackdilling an den bisherigen Pächter Johann Kugler von

Nitzlbuch. Dessen Sohn Georg wiederum trat das Anwesen 1853 um 8.400 Gulden an

den Staat ab.

Das Forsthaus

Dem Wegmacher Ulrich Gsell vom Sand

(Ortsteil von Nitzlbuch, seit

1978 zur Stadt Auerbach gehörig) war zum 9.11.1859 die neu geschaffene Stelle eines Waldaufsehers mit Wohnsitz Sackdilling übertragen

worden. Die königliche Forstverwaltung ließ wohl auch aus diesem Grund in

dieser Zeit neben den bisherigen Gebäuden eine

Diensthütte errichten; vielleicht war dies zugleich oder zumindest eine Zeit

lang die Wohnung für Gsell, der 20 Jahre bis zu seiner Pensionierung 1879 in

Sackdilling war.

Eine der ersten Ansichtskarten vom Forsthaus

Sackdilling (vor 1900)

(links Stall und Scheune, in der Mitte das Wohn- und Gasthaus,

rechts auf der anderen Straßenseite die Diensthütte des Forsts)

Um 1860 war auch die

Gaststätte eingerichtet worden. Ob Gsell neben seiner Forsttätigkeit zugleich

die Gaststätte betrieb ist nicht sicher; sein Nachfolger in Sackdilling jedenfalls wurde der Rottmeister

Joseph Kipfer.

Im Garten gegenüber dem Wohnhaus steht ein

altes

Marterl. Von der Zeit seiner Entstehung her könnte die Inschrift IK

auf die damalige Betreiberfamilie Kipfer hinweisen.

Warum das Gedenkkreuz davor mit der Aufschrift Ein deutscher Soldat

hier aufgestellt wurde, ist mir nicht bekannt.

Die beiden Tagwerkerhäuser verfielen allmählich und

wurden um die Jahrhundertwende gänzlich abgebrochen. 1911 wurde das übrig gebliebene Gebäude dem

Waldwärter Joseph Kipfer und seiner Familie als Dienstwohnung und Wirtshaus

zugewiesen; ob dies der gleiche wie um 1870 oder vielleicht dessen Abkömmling war, ist

noch zu klären.

Auf Joseph Kipfer folgte Ludwig Frank (1925-49) als Förster und Wirt in Sackdilling.

In seiner Amtszeit war bis

1945 der Wald um Sackdilling ein beliebtes Jagdrevier von Hermann

Göring.

Dieser erwarb 1939 die Burg Veldenstein bei

Neuhaus, wo er mit seinen Eltern schon viele Jahre vorher zeitweise wohnte. Der

Reichsjägermeister ließ den Weg von Neuhaus nach Sackdilling gut ausbauen,

damit er leichter und schneller in dieses Rotwildrevier kommen konnte.

|

Nach Kriegsende

und kurzer Zwangsinternierung

wohnte die Witwe Emmy

Göring

mit ihrer Tochter Edda

zwei Jahre lang

in der Dienst- und Jagdhütte

gegenüber dem Forst- und Wirtshaus

in Sackdilling. |

Rudolf Renner

(1949-70) war der letzte Förster, der seinen Dienst- und Wohnsitz in

Sackdilling hatte.

Die Forstdienststelle wurde allerdings bereits 1964 nach Auerbach (Obere Bergstraße 7, ab 1978 Siechenstraße 15)

verlegt. Forstamtmann Heinz Eckert versah 1972 bis zur Reform

der bayerischen Staatsforstverwaltung zum 1. Juli 2005 den Dienst des „Sackdillinger

Försters“.

Das Gasthaus

Zur

gleichen Zeit wie das Wirtshaus, also um 1860, entstand auch ein Festplatz

in Sackdilling. Es war ja, wie eingangs schon geschildert, vor allem an den Sonn- und

Feiertagen viel

los dort. Zahlreiche Besucher wussten die idyllische Lage inmitten des

ausgedehnten Waldgebietes von jeher schätzten.

Gastwirte waren bis 1964 die oben genannten jeweiligen Förster.

1964 tauschte Martin Renner, der verstorbene Vater des derzeitigen gleichnamigen Besitzers,

ein Stück Privatwald gegen Sackdilling ein. Er bewahrte dadurch das Gasthaus

vor der Schließung durch den Staat, denn derartige Enklaven waren schon ein

Dorn im Auge der Forstbehörde.

Ab 1975 erfolgte dann ein gründlicher Um-

und Anbau des alten Forst- und Wirtshauses Sackdilling in einen modernen Gastronomiebetrieb, der

wie vor über 100 Jahren, wieder Ziel zahlreicher

Besucher war.

|

Busausflügler

steuerten Sackdilling gern an,

auch wegen der großen Sonnenterrasse.

Besonders für

Familienfeiern

und größere Gesellschaften

waren die drei ausgedehnten

und gemütlich eingerichteten Gasträume

gut geeignet. |

|

Der unmittelbar neben dem Gasthof

von der Stadt Auerbach

eingerichtete

Kinderspielplatz

wurde von Familien mit Kindern

und natürlich den jungen Gästen

gerne angenommen.

Leider wurde er

ebenfalls aufgegeben.

|

|

Seit

Frühsommer 2009 ist die beliebte Gaststätte leider geschlossen!

Die früheren Gastronmieräume sind zu Wohnzwecken für die

Eigentümer umgebaut.

Rund* um

Sackdilling lässt sich gut wandern,

z.B. auch im Auerbacher Bürgerwald. Mehrere Höhlen,

wie das Windloch

(Artikel von Keupp/Plachter,

Erlangen 1972) reizen nicht nur die Höhlenforscher.

Das

Felsenlabyrinth

mit dem großen und dem kleinen Bauernloch

ist ebenfalls einen Besuch wert.

*Nur wenige hundert Meter westlich des Wohnhauses beginnt der Truppenübungsplatz

Grafenwöhr. Allerdings findet in diesem Bereich nahezu kein Übungsbetrieb

statt.

"Sackdilling. Eine Oase im grünen Wiesenteppich, umschlungen vom Arm des

Hochwaldes. Hier ist gut sein!"

(5, Seite 459)

verwendete und weiterführende Quellen

| 1 |

Schnelbögl, Fritz, Sackdilling - Ein

Ortsnamenrätsel, Beilage Heimatkurier des Fränkischen Kuriers vom

10.1.1937 |

| 2 |

Köstler, Joseph, Kirchen- und

Schulgeschichte von Auerbach, Band XIX |

| 3 |

Schnelbögl, Fritz, Sackdilling - Ein

Ortsnamenrätsel, in Mitteilungen der Altnürnberger Landschaft (ANL) vom

Juni 1964 |

| 4 |

Schnelbögl, Fritz, Auerbach in der

Oberpfalz, Auerbach 1976 |

| 5 |

Hering, Geo, Gang um Auerbach, in

Oberpfälzisches Heimatbuch, Kallmünz 1950 |

| 6 |

Lang, Stephan, Höhlen in Franken, Nürnberg

2002 |

letzte

Bearbeitung dieses Artikels am 30. Oktober 2024

|

Für Ergänzungen, Korrekturen usw.

bin ich sehr dankbar.

Hier können Sie mich erreichen!

|

|

|