|

| |

.jpg)

Zur politischen Gemeinde Degelsdorf

gehörten bis 1978 u.a. Reichenbach (vorne), Degelsdorf (Mitte) und Zogenreuth.

Dazu kamen noch einige Mühlen.

Mehr phantastische Luftbilder des

Drachenfliegers Alois Laumer (Weiden)

finden Sie auf dessen Internetseite

http://www.oberpfalz-luftbild.de/

Die Ortschaft Degelsdorf

Degelsdorf

ist heute ein Ortsteil der Stadt Auerbach

i.d.OPf. und

liegt ca. 2 km nordöstlich von ihr. Nach dem

Stand vom 31.12.1990 lebten in 81 Anwesen 312 Menschen, zum 1.6.2005 waren es

noch 272 Einwohner, zum 1.1.2010 nur mehr 265.

(Foto aus dem Jahr 1957)

Der Name

Degelsdorf ist schwer zu erklären. Vom Tegel oder der Tonerde stammt der

Name nicht; dagegen spricht nicht nur die geologische Formation der Gegend,

sondern auch die dialektische Aussprache des Wortes 'Deigelsdorf'. Ich leite den

Namen her von Deuchel oder Roheisen und glaube, daß Degelsdorf ursprünglich

ein Eisenwerk war, das aber nur kurzen Bestand hatte.“ So versucht Joseph Köstler,

der große Auerbacher Chronist, den Ortsnamen zu erklären. (Band XIX, Seite

144)

Fritz Schnelbögl dagegen meint, dass Degelsdorf eine Verbindung eben von „dorf“

mit einem slawischen oder deutschen Personennamen ist, vielleicht nach dem Begründer

der Ortschaft benannt.

2k.jpg)

|

Zur bis zum 30. April 1978

selbständigen

politischen Gemeinde Degelsdorf

gehörten u. a. die Ortschaften

Reichenbach

und Zogenreuth,

sowie die Neu- und die Speckmühle.

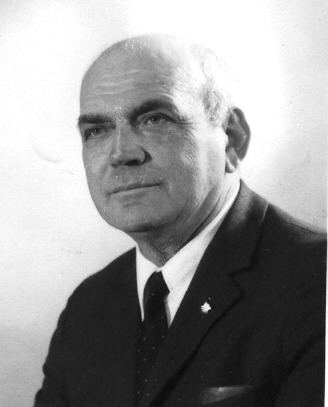

Letzter Bürgermeister von Degelsdorf

war der Schleifmüller

Max Wiesent (+1985),

der dieses Amt über Jahrzehnte ausübte.

An ihn erinnert die Max-Wiesent-Straße.

(Foto

Archiv Gebhardt)

|

|

Entstehung des Ortes

Als

Auerbach 1144 Markt und selbständige Pfarrei wurde, existierte Degelsdorf wohl

noch nicht. Zu dieser Zeit waren die heutigen Fluren von Degelsdorf, Reichenbach

und die der Mühlen am Speckbach noch gänzlich vom Wald des „Veldener

Forstes“ (etwa ab der Mitte des 14. Jahrhunderts „Veldensteiner Forst“

genannt) bedeckt. Die Forsthube Reisach, einer der insgesamt 18 Forstbezirke

dieses großen zusammenhängenden Waldgebietes, umfasste neben Auerbach auch

Degelsdorf.

(„Hube“ oder „Hufe“ ist ein altes deutsches Maß für

landwirtschaftlichen Grund in einer Größe, die von einer Familie bearbeitet

werden und diese sich von dem Ertrag ernähren konnte.)

Der

Forsthof Reisach selber stand der Überlieferung nach zwischen Pfannmühle und

Burgstallmühle ungefähr dort, wo sich früher der Mühlbach vom Altbach trennte.

Der jeweilige Inhaber dieses Hofes hatte die Forsthube zu betreuen und zu beaufsichtigen.

Die

Entstehungszeit von Degelsdorf dürfte zwischen 1144 und 1300 liegen; ein

genauer Zeitpunkt ließ sich bisher nicht feststellen.

Die Stromer und Degelsdorf

Das

Auerbacher Patriziergeschlecht der Stromer war wohl schon von Anfang an mit der

Ortschaft eng verbunden.

|

Dr. Heinrich Stromer,

der Gründer des weltbekannten

Lokals

„Auerbach's Keller“ in

Leipzig,

stammt aus

diesem Geschlecht. |

Die

Auerbacher Stromer erwarben vom Bamberger Bischof das Recht, Teile des Waldes der

Forsthube Reisach zu roden und Ortschaften und Mühlen anzulegen. Deshalb

gehörten zunächst alle Höfe von Degelsdorf den Stromer, die sie nach und nach

veräußerten. So kaufte z.B. das Kloster Michelfeld 1378 eine halben Hof zu

Degelsdorf von Eberhard Stromer.

Auch

kirchliche Stiftungen wurden so Besitzer in Degelsdorf. Als Beispiele seien

genannt die Frühmessstiftung bei der Auerbacher Pfarrkirche, die 1425 drei Güter

besaß, und die Pesslermesse, der in dieser Zeit ein Hof gehörte.

Die

Stromer verkauften auch an das Spital in Auerbach, dem nach dem Salbuch von 1560

in Degelsdorf drei Anwesen gehörten.

Jeder

Hof hatte an seinen Besitzer bestimmte Abgaben zu entrichten. Als Beispiel sei

der „Wastl“ (heute Hausnummer 1, Deiml) angeführt, der folgende

Naturalien an das Spital abzuliefern hatte: an Michaeli 8 Viertl Korn (1

baierisches Viertl war 18,5 Liter), an Martini 8 Viertl Hafer, an Pfingsten 4 Käse

und 30 Pfennig Geld, an Fastnacht und im Herbst je eine Henne, an Ostern 2

Schock (=120 Stück) Eier und an Weihnachten 4 Käse. Dazu mussten auch noch 4

Frontage mit Pflug und Mäher geleistet werden.

Unsere

Vorfahren, gerade im ländlichen Raum, waren mit vielen Abgaben belastet, z.B.

Zehnt und Gült (auch Gilt genannt).

Während sich der Zehnt in seiner Höhe nach den jährlichen Erträgnissen an

Feldfrüchten und solchen aus der Viehhaltung richtete, war die Gült eine

Grundlast. Sie bestand in Gelderbzins und allerlei Naturalien und musste in der

im Lehnbrief festgelegten Höhe auch geleistet werden, selbst wenn der Bauer ein

schlechtes Jahr hatte. Jeder Bauernhof, der mit dieser Abgabe belastet war, führte

den Namen "Gülthof" (auch „Gilthof“).

Die Reformationszeit

Auch

der Pfarrer von Velden hatte noch 1560 einen „Gilthof“ in Degelsdorf, den damals

ein Hans Pürner bewirtschaftete. (heute beim „Birner“, Hausnummer 6,

Diertl; Foto ca. 50 Jahre alt).

|

Immerhin 40

Viertl Getreide musste der Birner

jährlich an den Pfarrhof nach

Velden abliefern,

wobei ein bairisches Viertl 18,5 Liter war.

(Unsere ganze Gegend gehörte bis 1144 zur

Pfarrei Velden.)

|

Degelsdorf

war in diesen Jahren, wie auch Auerbach und nahezu die gesamte Oberpfalz,

evangelisch bzw. lutherisch.

|

Als Kurfürst Maximilian von Bayern

1628

für die dem Kaiser im 30jährigen

Krieg

geleisteten Dienste die Obere Pfalz bekam,

mussten die Bewohner bis zum 1. November desselben Jahres

wieder katholisch

werden.

Manche Untertanen weigerten sich

und mussten das Land verlassen. |

|

Zu den

„hartnäckigsten Lutheranern“ (Köstler, Band XIX, S. 149) gehörten der

Speckmüller Georg Edl, der Pfannmüller Michl Grüner und der Degelsdorfer

Bauer Hans Pürner.

Pürner berief sich darauf, dass seine Grundherrschaft, die Stadt Nürnberg, zu der

Velden inzwischen gehörte, ihm den Übertritt zum katholischen Glauben

streng verboten habe. Der Auerbacher Landrichter schickte ihm deshalb anfangs

Januar 1629 kurzerhand vier Soldaten „zur Bekehrung“ ins Quartier. Ihnen

musste Pürner täglich je 6 Pfund Fleisch und Brot und 12 Maß Bier zur Verköstigung

reichen.

Obwohl

die Erlaubnis zum Religionswechsel von Velden und Nürnberg versagt wurde,

beugte sich Pürner, weil er die große Belastung nicht länger ertragen

konnte, und wurde mit seiner Familie am 29. Januar 1629 katholisch. Wie die

anderen Degelsdorfer Anwesen brannte auch dieser Hof im „Dreißigjährigen

Krieg“ ab. Velden und Nürnberg weigerten sich, die Gebäude wieder aufzubauen.

Das Kloster Michelfeld erwarb schließlich die Brandstätte und stellte den

Hof 1684 wieder her.

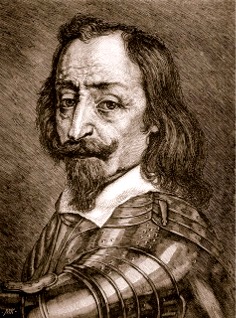

Johann Michael Doser

Am 20.

April 1678 kam in Degelsdorf dessen berühmtester Sohn zur Welt, der Bildhauer

und Altarbauer Johann Michael Doser.

„Sein

Vater, Hans Adam Doser, wohl aus dem bayerisch schwäbischen Voralpenland

stammend, war Reiter in der kurbaierischen Kompanie des Hauptmanns Gräf, die

zur Zeit des Holländischen Krieges, 1672-1679, hier im Quartier lag.“ (Rohner/Hamperl,

Die Schnitzwerke Johann Michael Dosers, Seite 4)

Die

Familie zog bald darauf nach Schnaittach, wo Hans Adam Doser eine

Schreinerwerkstatt betrieb.

Nach

Jahren der Ausbildung und der Wanderschaft zog Johann Michael 1710/11 nach

Auerbach. Im Haus „Untere Vorstadt“ 1 unterhielt er seine Werkstatt, aus der

im Laufe seiner Schaffensjahre zahlreiche Kunstwerke hervorgingen. Am

bekanntesten sind wohl seine „Akanthusaltäre“, wie sie z.B. auch in der

Auerbacher Pfarrkirche St. Johannes der Täufer anzutreffen sind.

|

Den

Werken des umfassenden Schaffens

des Barockkünstlers Johann Michael Doser

begegnen wir in unserer Heimat auf Schritt und Tritt,

hier z.B. die

Florian-Statue an einem Langhauspfeiler

der Pfarrkirche St. Johannes der

Täufer in Auerbach.

Dr. Hamperl und Pater Rohner haben Leben und Werk

in zwei Büchern

ausführlich und reichbebildert beschrieben.

Beide Bücher sind im Verlag

Schnell & Steiner erschienen

und heißen „Böhmisch-Oberpfälzische

Akanthusaltäre“

und „Die Schnitzwerke Johann Michael Dosers“.

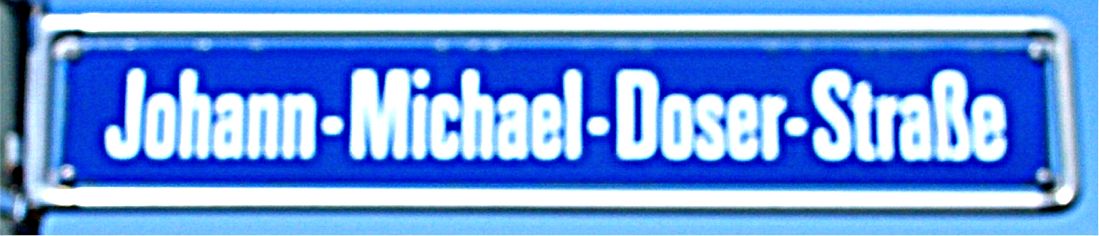

In Degelsdorf, dem Geburtsort des Künstlers,

ist bisher leider noch

keines seiner Werke aufgetaucht,

und so erinnert hier nur der Name einer Straße

an den berühmtesten Sohn des Orts. |

„Geboren

am 20. April 1678 in Degelsdorf, gestorben am 13. November 1756 in

Auerbach", lauten seine schlichten Lebensdaten.

Alte Waldrechte

Die

Bauern von Degelsdorf durften schon in sehr früher Zeit ihr Brennholz aus dem

kurfürstlichen Forst holen, mussten dafür aber je nach Größe des Hofes jährlich

den „Forstgulden“ bezahlen.

Anno

1579 lebten folgende „Forstrechtler“ im Ort (die Höhe der Abgabe in

Klammern; fl bedeutet Gulden): Hans Pürner (1/2 fl), Hans Stümpfl (1/2 fl),

Hans Rüppl (1/2 fl), Conz Wiesent (1/2 fl), Fritz Stümpfl (1/2 fl), Hans Rüppl

sen. (1 fl), Mathes Fronhöfer (1 fl) und Hans Rüppl der Mittlere (1 fl). Der

Hirt Hans Engelthaler und der Schäfer Hans Ehemann hatten kein Holzrecht.

Das

gleiche Holzrecht wie die Degelsdorfer hatten übrigens auch die „Bürgerbauern“

in Schleichershof, Reichenbach, Dornbach, Pinzig und Bernreuth.

1683

wurde den „Rechtlern“ der Holzbezug gekündigt, weil sie seit mindestens

40 Jahren ihren „Holzgulden“ nicht mehr bezahlt hatten und auch nicht weiter

zu zahlen gewillt waren. 1726 schließlich wurde das Holzrecht für erloschen

erklärt, und die Bauern bekamen ihr Holz nur mehr gegen Bezahlung des üblichen

Preises. Allerdings war jener in dieser Zeit nicht hoch, denn noch um 1790 kosteten

ein Klafter Holz (1 bayer. Klafter waren 3,13 Kubikmeter) nur etwa 36, ein Fuder

Streu gar nur 12 Kreuzer.

Zur

selben Zeit etwa musste man für ein Pfund Schweinefleisch immerhin 5,5 und für

eine Maß Bier 2 Kreuzer hinlegen. Ein Tagwerker erhielt pro Tag 7 Kr und freie

Kost oder 14 Kr ohne Essen, ein guter Mauerer oder Zimmerer verlangte für einen

Tag 21 Kr Lohn, ein Bauer mit zwei Rössern erhielt sogar einen Gulden und zusätzlich

12 Kreuzer für Essen und Trinken.

Degelsdorfer

Hausnamen

In

alter Zeit hatte jedes Anwesen seinen Hausnamen, Familiennamen oder gar

Hausnummern kamen erst viel später in Gebrauch.

Auch in

Degelsdorf trugen die Höfe seit alters Hausnamen, die sich allerdings im Laufe

der Jahrhunderte verschiedentlich änderten. Leider stimmen auch nicht mehr alle

heutigen Hausnummern mit den früheren überein.

|

Hausnummer

1 heißt heute noch „beim Wastl“.

Seit dieses Anwesen 1681 Sebastian

(mundartlich Wastl) Deiml

erwarb, ist es im Besitz dieser Familie.

Dieses alte Foto zeigt den Bauern Xaver Deiml

mit Frau (Mitte) und einige andere

Personen. |

Der

alte Hof Nummer 2 hieß früher nach seinem Besitzer von 1616 „beim Stümpfl“.

Im Laufe der Jahrhunderte wurde dieses Anwesen mehrmals "vergantet"

(d.i. versteigert) und wechselte deshalb häufig den Besitzer. So gehörte es u.

a. gegen Ende des vorigen Jahrhunderts verschiedenen jüdischen Händlern aus

dem Raume Nürnberg.

Nummer

3 hieß früher Lehnerhof oder Lehnergütl und war etwa 1670 bis 1850 mit dem Rüpplhof

Nr. 7 verbunden. Da dieses Anwesen von einem Tagwerker bewohnt wurde, erhielt

es den Hausnamen „beim Dowerker“.

Degelsdorfer Jungmänner beim Singen und Musizieren

(Foto Archiv Gebhardt, etwa 1940)

Die

Anwesen Nr. 4, der „Wöhrlhof“, und Nr. 5, das „Schleiferhöfl“,

bildeten noch bis nach dem Dreißigjährigen

Krieg 1681 einen einzigen Hof, der zum Spital in Auerbach gehörte. In jenem

Jahr baute die Spitalverwaltung das 1634 eingeäscherte Anwesen neu auf und

teilte es. Der Besitzer von Nummer 4 hieß Ulrich Würl, was diesen Hausnamen

erklärt. Die andere Hälfte gehörte einem Hans Schuster, so dass der alte

Hausname von Nr. 5, „Schleiferhöfl“, anderen Ursprungs sein muss. 1893

erwarb Johann Fuchs dieses Anwesen und vererbte es an seinen Sohn Sebastian, den

„Fuchsn Wastl“.

„Beim

Fuhrhansn“ hieß das Anwesen 6 früher. Es gehörte ursprünglich zur

Schlosskapelle in Hartenstein und seit etwa 1507 zur Pfarrei Velden, wohin auch

jährlich 40 Viertl Getreide abgeliefert werden mussten. Bei der

Gegenreformation kam es zu dem schon geschilderten Konflikt des Hans Pürner.

Dieser Name taucht erstmals 1560 in der Besitzerliste auf und erklärt sicher

den noch heute gebräuchlichen Hausnamen „beim Birner“.

|

Über

den „Rüpplhof“ (Nr. 7) heißt es,

dass es zwar nicht das größte Anwesen

des Dorfes war,

wohl aber das angesehenste. Seine Besitzer

bekleideten

meistens das Amt des „Ortsführers“,

des „Dorfhauptmanns“ oder des

Bürgermeisters;

auch der letzte stellv. Bürgermeister Franz Schindler stammt

von hier.

Dieses Anwesen war als eines der ganz wenigen

„freies Eigentum“

und damit praktisch zehentfrei.

Seinen Hausnamen hat es wohl von

seinem

1616 bekannten Besitzer Georg Rüppl.

Zum Rüpplhof gehört dieses alte Marterl,

das nach einem Unglück

errichtet worden sein soll. |

|

Beim Rüppl stand bis vor wenigen Jahren

das "Milchbänkl", auf dem sich diese

Degelsdorfer Jungmänner

fotografieren ließen. |

|

„Beim

Hirmer“ (Nr. 8) kommt wahrscheinlich von einem Besitzer namens Hermann. Der

Hof musste ans Kloster Michelfeld seine jährlichen Abgaben entrichten. Der

erste namentlich feststellbare Besitzer war 1796 Anton Trenz. Sicher ist der Hof

aber viel älter.

|

Hausnummer 9 "beim Hansl"

(früher „beim Ströll“ oder auch „beim

viedern Stümpfl“ genannt)

war

ebenfalls ein sog. Bamberger Mannslehen

und deshalb auch dem Kloster

Michelfeld abgabepflichtig. |

Bei jedem Besitzerwechsel, also auch bei der Hofübergabe

an den Sohn z.B., musste an die Grundherrschaft 10 Prozent des Wertes als Handlohn abgeführt werden.

|

Sicher einer der ersten "Bulldoggs"

im Dorf,

den hier junge Degelsdorfer stolz präsentieren. |

„Das

Mühlarztgütl“ (Nr. 10) existiert in dieser Form heute nicht mehr. Es war früher

ein „unbezimmerter Hof“, also nicht bewohnbar, und gehörte dem Schleifmüller.

Erst 1837 errichtete Michael Grüner ein kleines Haus auf diesem Anwesen. 1874

erwarb es Magdalena Kugler und vereinigte es mit ihrem väterlichen Anwesen

Nr. 9.

„Der

Knieerhof“ (Nr. 11) musste noch 1770 seine Gilt an die Pfarrei Velden geben,

wurde 1812 aber freies Eigentum mit 65 Tagwerk Grund. Nach Georg Knieer, 1680

bis 1721 Besitzer, erhielt das Anwesen seinen Hausnamen. 1790 erwarb es der

Schleifmüller Leonhard Grüner und vererbte es an seinen Sohn Jakob.

|

Nummer

12 war das alte Hirthaus.

Es war ein kleines Häusl und wurde nicht nur

vom jeweiligen

Dorfhirten mit seiner

Familie bewohnt,

sondern diente der Gemeinde

zugleich auch als Armenhaus.

Der jetzige Eigentümer des Anwesen,

Richard Ziegler (1932-2019)

baute mit seiner

Familie

das Hirthaus an und auf,

so dass dieses stattliche Gebäude

entstand.

Es gehört heute seinem Sohn Peter

mit Familie. |

|

|

alte Ansicht des Hauses Nummer 16 |

Zu

den relativ wenigen Anwesen des alten Ortskerns Degelsdorf, die

praktisch alle entlang der fast parallel zum Speckbach verlaufenden Hauptstraße

liegen, kamen in den letzten Jahrzehnten eine ganze Reihe von Neubauten vor

allem am nordwestlich davon liegenden Hang, z.B. am Spitlberg und zum Pinzigberg

hin.

Zuletzt wurden auch an der Hauptstraße, der

Johann-Michael-Doser-Straße, auf der Bachseite mehrere schmucke Eigenheime

errichtet.

Aus dem einst nahezu rein landwirtschaftlich geprägten Dorf Degelsdorf ist

mittlerweile eine Ortschaft geworden, in der nur noch ganz wenige Bauernanwesen

bewirtschaftet werden.

|

|

Feiern - das Foto in der Gaststätte Pleier

ist schon ein paar Jahrzehnte älter -

tun die Degelsdorfer auch heute

noch gern.

Im 1984 in der Nähe der ehemaligen Pfannmühle

erbauten Schützenheim und

auf dem Platz davor

sind z.B. das Johannisfeuer und die Kirwa

wieder zu

einem richtigen Dorffest geworden.

Das nicht dauernd offene Heim

des Schützenvereins

Eichenlaub

und der Landgasthof

zur Leonie

-

Wirtshaus und Boutique Hotel -

sind die Einkehrmöglichkeiten

in Degelsdorf.

Sehenswert sind die Auerochsen

im NSG Grubenfelder Leonie,

der Mühlenweg, und die nahe

Kapelle auf dem Pinzigberg |

Straßennamen für

Degelsdorf

Durch die zahlreichen Neubauten waren im Laufe der

Jahrzehnte viele neue, ungeordnet über das Ortsgebiet verstreute Hausnummern

gekommen; für Fremde oder auch den Notarzt war ein Zurechtfinden

schwierig geworden.

Zum 1. Juli 1993 wurden in der Bundesrepublik Deutschland neue, fünfstellige Postleitzahlen

eingeführt. Adressendruck, Stempel usw. mussten dadurch neu angefertigt werden

und so entschloss man sich, auch in Degelsdorf Straßennamen einzuführen. Die

dafür zuständige Stadt Auerbach überließ die Namensauswahl ganz den

Degelsdorfern. So zog der damalige Stadtrat Hans Lederer aus dem Degelsdorfer

Ortsteil Zogenreuth praktisch von Straße zu Straße und von Haus zu Haus und

erkundete die Wünsche der Anwohner. Heraus kamen u. a. Straßennamen, die z.B.

an alte Flurbezeichnungen, ehemalige Mühlanwesen oder verdiente Personen

erinnern:

Mühlen am Speckbach

Am noch

jungen Speckbach vor und hinter Degelsdorf lagen seit alter Zeit mehrere Mühlen:

die Rohrmühle, die Schleifmühle,

die Pfannmühle, die Burgstallmühle,

die

Neumühle und die Speckmühle. Diese uralten Anwesen gehörten bis 1978 ebenso zur politischen

Gemeinde Degelsdorf wie Zogenreuth, Reichenbach

und der Schleichershof.

Über den Mühlenweg kann man u. a. die Mühlen am

Speckbach erwandern.

|

Melodie: Sah ein Knab´ ein Röslein

steh´n |

letzte

Bearbeitung dieses Artikels am 24. März 2025

|

Für Ergänzungen, Korrekturen usw.

bin ich sehr dankbar.

Hier können Sie mich erreichen!

|

|

|