|

| |

Portenreuth

Zusammen mit Ober-, Unter- und

Schloßfrankenohe, sowie Kotzmanns und Meilendorf bildete Portenreuth die

politische Gemeinde Oberfrankenohe.

Die Ortschaft Portenreuth von Westen her gesehen. Vorne der

große Dorfweiher, den vor allem die jüngeren Bewohnern im Sommer zum Baden und

im Winter zum Eislaufen nutzten. (1, Seite 218)

1fkk.jpg)

„Das

Dorf Portenreuth befand sich knapp 2 km südostwärts Ernstfeld nördlich der

Bezirksstraße Eschenbach-Hopfenohe-Auerbach rund 700 m ostwärts der alten

Reichsstraße nach Bayreuth. Es lag sehr reizvoll am Hang oberhalb des

Dorfweihers, in dem sich abends die untergehende Sonne spiegelte.“ (1, Seite

217)

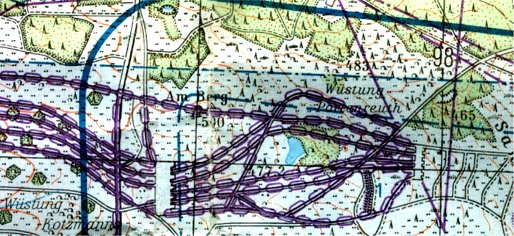

Heute erinnert nur mehr die Bezeichnung "Wüstung Portenreuth" auf der

Karte des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr daran, dass im Gebiet der

Panzerschießbahn 301 früher diese uralte Ortschaft lag.

Die Anfänge von

Portenreuth

Der

Ortsname lässt den Schluss zu, dass Portenreuth eine fränkische Siedlung aus

dem 8. bis 10. Jahrhundert ist bzw. war. Bekanntlich

zeigen Orte mit der Endsilbe "-reuth" an, dass zur Besiedelung zunächst der

Wald ausgereutet, also gerodet werden musste. Bei diesen Ortsnamen weist

meistens die vordere Silbe auf den ersten Kolonisten, den Vorarbeiter bei den

Rodungsarbeiten, der durchaus auch ein Slawe sein konnte, oder eben den Gründer

der Ansiedlung hin; als Beispiele unserer Gegend seien Zogenreuth

(Zudo oder Zugo), Troschenreuth (Drogo oder Drosco) und Bernreuth

(Beringar oder Bernger)

genannt. So wird es bei Portenreuth wohl ein Porto oder Borto gewesen sein, nach

dem das Dorf benannt wurde.

"Im Jahre 1335 stand

der Zehnt des ganzen Dorfes dem Pfarrvikar in Hopfenohe des Klosters Michelfeld

zu. Später ging der Zehentanspruch an die Pfarrei Hopfenohe über." (1,

Seite Seite 217)

Familie

Kotz

Portenreuth

bestand ursprünglich und für Jahrhunderte nur aus drei

bäuerlichen Anwesen. Diese gelangten im Jahre 1550 durch Hans Kotz in den Besitz dieser Familie, die schon seit 1450

im nahen Metzenhof

saß. Ein Hans Kotz besaß bereits 1422 "die Hammermühle und die

Glashütte oberhalb Neuhaus an der Pegnitz als Bamberger Lehen." (3, Seite

162) Den Kotz gehörte darüber hinaus Kumpf und seit 1555 auch der Hammer

Hellziechen.

|

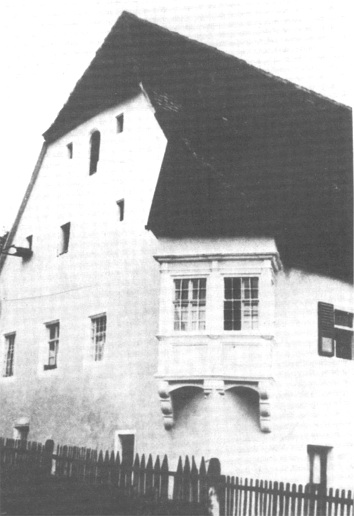

Das uralte Hammergut

Hellziechen

lag etwa 6 km nördlich von Vilseck.

Es "wird erstmals urkundlich erwähnt

in einer Belehnungsurkunde von 1402

des Bischofs Albrecht von Bamberg

an Heinrich Kratzer, Bürger von Vilseck.

1444 wird in den Akten der Hammer

„Heltzeichen“ zum Amt Vilseck geführt."

(1, Seite 35; Foto Hammerschloss

mit übers Eck gestelltem

Renaissanceerker, Seite 177) |

|

Im

Jahre 1575 starb Hans Kotz von Metzenhof. Erben wurden seine beiden Neffen Hans

Christoph und Hans Jakob Leonhardt, die Söhne seines Bruders Sigmund. Beide einigten sich bezüglich des Erbes dahin, dass Hans Jakob Leonhardt

Portenreuth - auf ihm saß sein Vater bisher ja schon als Miteigentümer - und

Hans Christoph den ganzen Metzenhof als Alleineigentum übernahm.

"Christoph Kotz von Metzenhof bildete 1581 aus den drei Höfen des Dorfes

Portenreuth ein Landsassen- oder Rittergut und baute sich dort seinen Sitz. Am

17. August 1581 erhielt er Adelsbrief und Wappenschild." (1, Seite 217)

Die

Kotz´sche Familie war durch die Eisenindustrie sehr wohlhabend geworden und weit verzweigt.

Auch in Auerbach spielt sie eine Rolle. "Johannes (Hans) Leonhard wurde am

25. Januar 1593 zu Auerbach als Sohn des Kastners

Wolfgang (Wolf) Kotz geboren. ... Vater Wolfgang war 1590-1602 landesherrlicher

Kastner in Auerbach, war bis zu seinem Tod Ratsbürger und zeitweiliger Bürgermeister.

Die Familie, zu der auch der Auerbacher Forstmeister Hans Thomas Kotz (+1616)

und der Hammerverwalter zu Ranna Johann Erasmus

gehörten, war aus dem Hammergut Metzenhof östlich Kirchenthumbach gekommen.

Wolfs Vater, Hans Leonhards Großvater, arbeitete dort als Hammermeister."

(3, Seite 162)

Von 1609 bis 1618 sitzt Hans Sigmund von Kotz in Portenreuth.

Im nun folgenden 30jährigen Krieg wurde Portenreuth von Truppen

schwer verwüstet. Neben den Soldatenhorden verheerten noch zusätzlich Viehseuchen und Brände

das Dorf. Dies hatte zur Folge, dass die Bauern verarmten. Viele von ihnen starben

auch an der Pest oder erlitten den

Hungertod.

Die Kotz sind noch bis 1720

Besitzer von Portenreuth; ihr letzter Vertreter war 1696 bis

1720 Emanuel Christoph von Kotz.

Die

von Schreyer-Blumenthal

"1720

kam Portenreuth in den Besitz des Johann Anton von Schreyer-Blumenthal. Die

Schreyer waren seit 1372 berühmte Eisenfabrikanten, die eine Menge Hammergüter

besaßen, darunter auch Trevesen, Gronau, Grünberg, Gänlas

und Bodenwöhr. Geadelt wurden die Schreyer erst 1591. Als Wappen hatten die

Schreyer-Blumenthal eine Mauer mit 3 Zinnen im Schild, auf deren mittleren Zinne

ein zweiköpfiger Adler steht. Auf dem Wappenhelm stand ebenfalls der

Doppeladler.

Anno 1721 am 30. Oktober beschreibt Johann Anton Lorenz von Schreyer die Häuser

und Untertanen seines Landsassengutes Portenreuth folgendermaßen:

|

1. das Schloß, dessen Eigentümer ich bin. Meine Untertanen

sind: |

|

2. Hans Georg Schwindl, ¼ Hof |

|

3. Hans Schwindl, ¼ Hof |

|

4. Georg Raß, 1/8 Hof |

|

5. Hans Georg Kroher, 1/8 Hof |

|

6. das Hirthaus(2,

Seite 292)

|

Letzter

Spross der Familie ist Sebastian, der 1782 starb. Mit seiner Witwe Eva endete 1786 die Hofmarksherrschaft derer von

Schreyer-Blumenthal in Portenreuth.

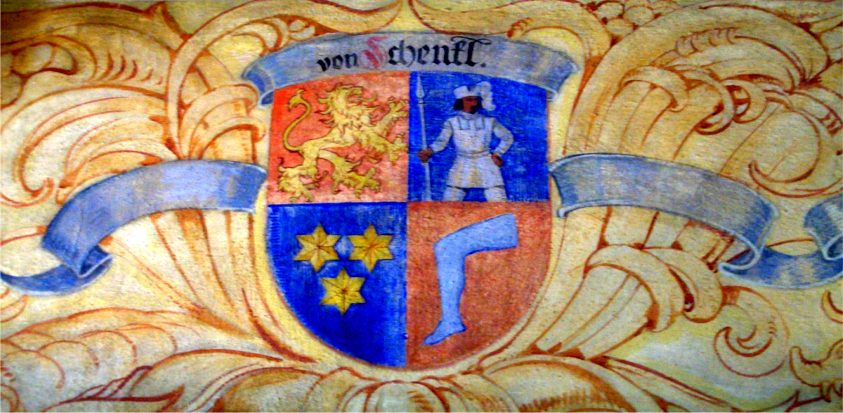

Die

von Schenkl auf Portenreuth

1786

erwarb der Regierungsdirektor bei der Finanzkammer Amberg Franz Anton von Schenkl

Amberg das Landsassengut Portenreuth. Er war ein Enkel des Auerbacher

Stadtschreibers Johann Mathias Schenkl. Der Vater

des Franz Anton, Johann Samuel Martin Schenkl, hatte 1767 von den Söhnen des

verstorbenen Ludwig Georg Christoph von Schlammersdorff das Landsassengut

Hopfenohe erworben und damit eine der Voraussetzungen für das Führen

eines "von" vor dem Namen erworben. Mit

der Verleihung des Adelstitels 1787 war für von Schenkl auch das Recht

verbunden, ein eigenes Wappen zu führen.

|

Der geharnischte Schenkl

weist auf den Namen hin.

Dieses Wappen ist so

im Sitzungssaal

des Auerbacher Rathauses

angebracht. |

Nach

dem Tode des Franz Anton von Schenkl 1808 erbte der einzige Sohn Joseph die

Landsassengüter Hopfenohe und Portenreuth und den Besitz in Auerbach. Der

besseren Verwaltung halber wollte er die beiden Güter zusammenlegen. "Am 21. Januar 1817 genehmigte die Regierung die Errichtung

dieses gemeinschaftlichen Patrimonialgerichts, welches 15 Familien in Hopfenohe

und 8 Familien in Portenreuth umfaßte. ... Als 1825 der Regierungsrat Joseph

von Schenkl starb, wurden auch die beiden Landsassiate und das

Patrimonialgericht Portenreuth begraben. Die Erben verkauften die

Jurisdiktionsrechte an den Staat und den großen Grundbesitz 1831 an die Bauern." (2, Seite 293)

Die einzelnen Anwesen

in Portenreuth

|

1 Rupprecht Josef und Theresia, beim

„Schlossbauern“ |

|

2 Schmidt Johann, beim „Schwarz“ |

|

3 Zeilmann Georg und Margarete, Schneiderei, beim

„Schneider“ |

|

4 Biersack Johann, beim „Weber“ |

|

5 Biersack Jakob und Katharina, beim „Schwindl“ |

|

6 Rupprecht Anna, beim „Kroher“ |

|

7 Paulus Josef und Josefa, beim „Raß“ |

|

8 Gemeinde, das Hirthaus (Schmidt) |

|

9 Trummer Josef und Elisabeth, beim „Gober“ |

|

10 Dötsch Josef und Anna, beim „Schuster“

|

|

"Bemerkenswert

war das ehemalige Schloß

Portenreuth,

ein einfacher Langbau

mit Walmach

aus dem 18. Jahrhundert,

ehedem ein Landsassengut.

Es war die typische Anlage eines Landschlößchens

der nördlichen Oberpfalz."

(1, Seite 218)

|

Das Ende von Portenreuth

Georg Rupprecht erwarb 1832 das Anwesen Nr. 1 "beim Schlossbauer" mit

117 Tagwerk Grund.

|

Johann Rupprecht

stand 27 Jahre als

Bürgermeister

an der Spitze

seiner Heimatgemeinde.

Er wurde deshalb 1925

Ehrenbürgermeister

von Oberfrankenohe,

zu dem auch

Portenreuth politisch

gehörte. |

Sein Nachkomme Joseph Rupprecht wurde am 23. Juni 1938 im

Zuge der Erweiterung des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr abgelöst und zog mit

seiner Familie wenige Monate danach nach Paring bei Rottenburg an der Laaber.

Johann Schmidt von Nr. 2 siedelte sich mit seiner Familie in Pettling bei

Ingolstadt an, die Zeilmann von Nr. 3 zogen nach Auerbach. Familie Johann

Biersack (Nr. 4) ließ sich in Gunzendorf bei Auerbach nieder, Familie Jakob

Biersack (Nr. 5) in Altdorf bei Nürnberg. Anna Rupprecht (Nr. 6) zog mit ihren

Kindern nach Amtmannsdorf bei Beilngries, Familie Paulus (Nr. 7) nach Etzenbach

bei Neufahrn, Familie Trummer (Nr. 9) nach Eschenbach und Familie Dötsch (Nr.

10) nach Kaimling bei Vohenstrauß. (nach 2, Seite 299-304)

Heute erinnert wie oben

schon gesagt nur noch der Karteneintrag "Wüstung Portenreuth"

an das Dörflein.

verwendete Literatur:

| 1 |

Griesbach, Eckehart, Truppenübungsplatz

Grafenwöhr, Geschichte einer Landschaft, Behringersdorf 1985 |

| 2 |

Kugler, Hans-Jürgen, Hopfenohe – Geschichte einer

Pfarrgemeinde, Auerbach 1997; auch als CD erhältlich |

| 3 |

Schnelbögl,

Fritz, Auerbach in der Oberpfalz, Stadt Auerbach 1976

|

| 4 |

Morgenstern, Gerald, Truppenübungsplatz

Grafenwöhr, gestern - heute, Grafenwöhr 2010 (Bezugsquelle) |

letzte Bearbeitung dieses Artikels am 25. März

2012

|

Für Ergänzungen, Korrekturen usw.

bin ich sehr dankbar.

Hier können Sie mich erreichen!

|

|

|