|

| |

Christianisierung

unserer Heimat

Christi Geburt, die Zeitwende, und damit der Beginn einer völlig

neuen Ära, war noch weit entfernt, als auch bei uns schon

"Geschichte" begann.

Johannes Neubig, Verfasser der ersten gedruckten Chronik Auerbachs von 1839,

schreibt in seiner blumigen Sprache über die vorgeschichtliche Zeit u. a.:

"Die geschichtliche Farbe unserer Gegend

... war viele Jahrhunderte vor und nach Christi Geburt nur wilde

Natur, in der unheimlichen graunhaften Gestalt nur sich selbst überlassen. Denn

wo jetzt Menschen wohnen, da hauste dereinst gar rohes Vieh, da schattete fürchterlichfinsteres

Urgewälde, da hatte das niedere Land tief schwimmen gelernt und faulte in

Wassersucht von Sümpfen und Seen ersauft. ... Näher und näher zog der erste

Morgenstrahl über Auerbachs uralte, menschenleere, dichte Nacht, als die

Bojarier (Anm.: Bajuwaren) gen Norden über die Donau herauf ihre Wohnsitze nach und nach

auch in dem Nordgau

(Anm.: etwa die heutige Oberpfalz) ansiedelten und ihre Herrschaft ausbreiteten.

Wohl noch ein schwaches, schwaches Morgenroth; denn in den finsteren Schoß des

Waldes selbst, aus dem einst unser nordgauisches Auerbach entsteigen sollte, war

der Blitz noch keines belebenden Sonnenstrahls gedrungen. Damals wurde das

innerste Eingeweide unserer Wälder nicht so mit Sägen und Äxten aufgeklärt

wie jetzt, nicht so leicht und schnell mit Menschen bekannt wie jetzt." (1,

Seite 2f)

Erste Spuren von Menschen

finden wir bei uns in der Frühgeschichte "vom 5. Jahrtausend

v. Chr. über die Kelten- und Römerzeit bis ins 8.

Jahrhundert n. Chr., wo die ersten Urkunden die mittelalterliche Geschichte

beginnen lassen." (2, Seite 24ff)

Wenn auch sicher nur vereinzelt, so waren Menschen

schon ab Ende der Mittelsteinzeit (ca. 8.000 bis

5.000 v. Chr.) in unserer

Gegend anzutreffen, wie z.B. Funde aus dem Raum Weidlwang und

Ranna zeigen.

Die zahlreichen Grabhügel

bei Ortlesbrunn entstanden in der Hallstattzeit

und der frühen Latènezeit,

zwei geschichtlichen Abschnitten vor Christi

Geburt,

die beide zur „Eisenzeit“

gehören.

Wohl

im Zuge oder als Folge der Völkerwanderung im 3. bis 6. Jahrhundert

n. Chr.

verschlug es dann mehr Siedler in unsere Heimat.

Die Religion unserer Vorfahren

In der "Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den

nichtchristlichen Religionen" des II. Vatikanischen Konzils (1962-65) heißt

es u. a.: "Von den ältesten Zeiten bis zu unseren Tagen findet sich bei den

verschiedenen Völkern eine gewisse Wahrnehmung jener verborgenen Macht, die dem

Lauf der Welt und den Ereignissen des menschlichen Lebens gegenwärtig ist, und

nicht selten findet sich auch die Anerkennung einer höchsten Gottheit. ...

Diese Wahrnehmung und Anerkenntnis durchtränkt ihr Leben mit einem tiefen

religiösen Sinn." (3, S. 356)

Unsere Vorfahren waren in diesem Sinne religiös, wie auch Joseph Köstler

(1849-1925), der andere große Chronist Auerbachs, beschreibt. "Die

Bewohner unserer heimatlichen Gaue waren zwar Heiden, aber ihre Religion kannte

keinen Kannibalismus, keine Menschenopfer, wahrscheinlich auch kein Priestertum.

Sie hatten kein einheitliches Religionssystem, sondern mengten unter die alten

religiösen Gebräuche der Kelten und Narisker auch die ganz anders gearteten

Gebräuche der Wenden. Großen Einfluß auf die Religion übten jedenfalls die

Thüringer aus. Sie mischten unter das keltisch-slawische Heidentum den

nordgermanischen Götterglauben. ... Da aber unsere Urahnen Kinder des Waldes

waren und ein tiefes Gefühl für die Natur, für die Gestirne, für Berg und

Wald und Wasser hatten, so blieben von all den fremden Glaubenssätzen nur jene

haften, die auf die Vorgänge in der Natur, auf Sonne, Mond und Wind, Quelle,

Baum und Feld Bezug nahmen oder die sich an die Haustiere und Feldfrüchte, an

Stall und Feld knüpften, oder auf das Schicksal der Menschen und ihrer Unternehmungen

bestimmend waren. ... Schöne Haine waren ihre Gotteshäuser, sprudelnde Quellen

und markante Felsen ihre Kultusstätten." (4, Seite 29)

Ihr oberster Gott war Wodan, der

Sonnengott, der den Winter und die Nacht besiegt, von dem Tag und Nacht, Wind

und Regen, Wachstum und Gedeihen kommt, der die 4 Jahreszeiten macht und Mond

und Sterne regiert." (4)

Frühe Spuren des Christentums

Eine erste Kunde des Christentums kam wohl schon gegen Ende des zweiten

nachchristlichen Jahrhunderts mit den römischen Kaufleuten, Beamten und

Soldaten über die Alpen in unsere Heimat. Die Römer hatten ja auch vorher schon seit ihren Eroberungen ab 15 vor

Christus unter Drusus und Tiberius, den Stiefsöhnen des Kaisers

Augustus (63 v.

Chr. bis 14 n. Chr.), ihre diversen römischen Götter und den persischen

Mithraskult mitgebracht. Von den Christenverfolgungen unter Kaiser Diokletian

(284-305 röm. Kaiser) wurden auch die römische Provinzen Noricum und Raetien mit dem 179 n.

Chr. unter Kaiser Marc Aurel errichteten Kastell Castra Regina, dem

heutigen Regensburg,

nicht verschont.

|

Der bekannteste Blutzeuge

aus dieser Epoche

ist der hl. Florian,

der als römischer Offizier

und Beamter 304

in der Enns ertränkt wurde.

Dieser Florian

stammt wohl von

Johann Michael Doser

und steht seit 1716

in einer Nische

des Hauses Nr. 9 der

Dr.-Heinrich-Stromerstraße

(beim Langerfranzn)

in Auerbach. |

|

Der hl. Florian ist u. a. Schutzpatron der

Feuerwehrleute.

Die hl. Afra

war ebenfalls mit den Römern ins Land gekommen und starb im gleichen Jahr auf einer Lechinsel nahe der damals rätischen

Provinzhauptstadt Augsburg auf dem

Scheiterhaufen für ihren Glauben. In Regensburg ist der Grabstein der

Sarmannina mit dem Christusmonogramm aus der Zeit um 400 ein frühes, vielleicht

das älteste christliche Zeugnis unserer Gegend.

|

Neben dem Christussymbol und

den griechischen

Buchstaben Alpha und Omega trägt der Stein die Inschrift:

"Zum

seligen Gedenken an Sarmannina,

die in Frieden ruht, mit den Märtyrern

vereint." (11)

(Teil einer

Grabplatte, Das Bistum Regensburg I, S. 5)

|

"Das Christentum kommt heimlich ins Land. Während den römischen Göttern

Tempel errichtet und Opfer dargebracht werden, feiern die Anhänger der Lehre

Christi ihre Gottesdienste nur im Verborgenen." (5)

Erst das später so

genannte

"Mailänder

Edikt"

Kaiser Konstantins von 313

garantierte

Religionsfreiheit

im römischen Reich und stellte somit

das Christentum

den

anderen Religionen gleich.

Dort heißt es u. a.:

|

|

"Nach sorgfältiger Prüfung alles dessen, was

dem Wohl und dem Frieden des Staates von Nutzen sein kann, haben wir geglaubt,

daß unter anderen den meisten Menschen dienstbaren Dingen vor allem das geregelt

werden müsse, was sich auf die der Gottheit gebührende Achtung bezieht, so daß

den Christen und allen anderen die Möglichkeit gegeben werden kann, sich zu der

von ihnen gewählten Religion frei zu bekennen." (6)

Es sollte allerdings noch einige Jahrhunderte dauern, bis unsere Vorfahren dann

wirklich näher mit dem Christentum in Berührung kamen. Mit dem Zurückdrängen

der Römer durch die Franken und die Männer aus Baia, die Bajuwaren, im 5. und

6. Jahrhundert, verlor zunächst sicher auch das frühe Christentum bei uns

wieder an Bedeutung.

Iro-schottische Mission

Die eigentliche erste richtige Missionierung unserer bayerischen Heimat ging

erstaunlicherweise nicht vom Süden, von Rom aus, sondern kam aus dem Norden.

In Britannien, genauer in den ehemals römischen Provinzen Britannia Interior

und Superior, hatte das Christentum schon in römischer Zeit Fuß gefasst; am

Konzil von Arles 314 nahmen bereits die Bischöfe von York, Lincoln und London

teil. Als allerdings 407 die Römer abzogen, erlosch das Christentum in

Britannien nahezu wieder. Doch zuvor war der Funke der neuen Religion bereits

auf das nahe Irland übergesprungen; der Brite Patrick (ca. 385-461) gilt als

der eigentliche Missionar der Insel.

Der hl. Patrick

ist

Nationalheiliger von Irland,

und der St.

Patrick's Day (17. März)

der Nationalfeiertag der Iren.

Patrick soll die Dreifaltigkeit

mit einem Kleeblatt

erklärt haben.

Ein Kleeblatt wurde deshalb

zu einem Symbol Irlands.

Patrick gilt als Patron der Bergleute,

Schmiede, Friseure und Böttcher,

des Viehs, gegen Ungeziefer,

gegen Viehkrankheiten und

Anfeindungen des Bösen.

Seine besondere Fürsprache

wird für die armen Seelen erbeten. |

|

"Typisch für die städtelose Insel

wurde der monastische Charakter des gesamten kirchlichen Lebens. ... Das irische

Mönchtum war trotz seines starken anachoretischen (d.h. zurückgezogenen)

Charakters keineswegs weltflüchtig, sondern voll von enthusiastischem

Aktionsgeist, der sich in einem starken Missionsgeist äußerte. Der Zug zur

Einsamkeit und zur Absonderung trieb sie in die Ferne, ins Elende. Um Christi

willen heimatlos und doch überall beheimatet, durchzogen sie Gallien, Italien

und Germanien bis hin nach Pannonien. Die heilige Pilgerschaft, das Peregrinari

pro Christo, war ihr aszetisches Ideal. Die bärtigen rauhen Gestalten mit dem

langen Wanderstab in der Hand, dem kahlgeschorenen, nur von einem schmalen

Haarkranz umgebenen Vorderteil des Schädels, von dessen Hinterteil das lange

Haar wallend herabfiel, boten einen seltsamen Anblick. Über die Schultern

trugen sie an einem Riemen die Wasserflasche und einen Ledersack, in dem ihre Bücher

verpackt waren; am Halse führten sie eine Reliquienkapsel und ein Gefäß zur

Aufbewahrung der konsekrierten heiligen Hostien mit sich." (7)

So ist es nicht verwunderlich, dass diese irischen Wandermissionare auch in

unsere Heimat kamen. "Am Anfang bayerischer Kirchengeschichte stehen die

Iro-Schotten und ihre Mission. Voll Leidenschaft hatten die Kelten drüben auf

den Inseln das Christentum aufgegriffen und es durch die Stürme des 5. und 6.

Jahrhunderts weitergetragen - auch wenn die wirren Zeitläufte jede Verbindung

mit Rom abschneiden ließen. ... Aber immer noch trieb das keltische Blut in die

Ferne, und in den Tagen des heiligen Kolumban wurden iroschottische Wandermönche

zu den weitreichendsten Vertretern des Christentums überhaupt." (8)

|

Diese

erste große

Missionierungswelle

ging also

schon um 600

von der irischen Mönchskirche

aus;

der hl. Kolumban (ca.

540-615)

sei hier stellvertretend

für die vielen Glaubensboten

dieser Zeit genannt.

|

Meist blieben die

Wandermönche nicht lange an einem Ort, weshalb

ihre Missionierung nicht in die Tiefe gehen konnte.

|

Diese Statuen der Heiligen Kilian

(Mitte, Bischof),

Kolonat (links; auch Coloman)

und Totnan (rechts)

stehen als Kopien

(von Heinrich Schiestl) der

Riemenschneider Originale

in der Neumünster-Kirche

zu Würzburg.

|

Kilian kam zusammen mit seinen Begleitern

Kolonat und Totnan 686 n. Chr. nach Würzburg. Sie predigten und missionierten

bis ca. 689 und wurden dann gemeinsam ermordet. Der Legende

nach wurde der Mord von Gailana, der Frau des fränkischen Herzogs Gozbert von

Thüringen, angestiftet.

Die fränkischen Eroberer

In der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts kamen fränkische Eroberer in unsere

Gegend. Sie fanden ein raues und unwirtliches Waldgebiet vor, welches von

Nariskern, Thüringern und Slawen nur sehr spärlich bevölkert war. "Die

Franken eroberten das Land angeblich nur deshalb, um das Christentum einzuführen

und die Kultur zu fördern, aber das Christentum war ihnen bloß ein Vorwand und

der Deckmantel, unter dem sie ihre Habgier und Herrschsucht ungestört ausüben

und beschönigen konnten. Sie besetzten die vorhandenen Orte und gründeten

viele neue Dörfer und Kolonien. Sie setzten fast in jedes Dorf einen fränkischen

Reiter oder Ritter und verwalteten das Land mittels des Feudalsystems.",

(9) d.h., sie gaben den einheimischen Bauern gerodetes Land als Lehen und

verpflichteten sie zu verschiedenen Abgaben und zu Fron- und Kriegsdiensten.

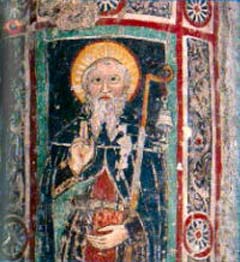

"Das Bild zeigt

einen fränkischen Grundherrn,

vielleicht einen Grafen.

Es findet sich in Mals

(Vintschgau; ... am südl. Fuß

des Reschenpasses gelegen)

in einer kleinen Kirche

(St. Benedikt), deren Apsiden

vollständig bemalt sind.

Kirche und Gemälde stammen

aus dem 9. Jahrhundert."

(Quelle) |

|

Einige kleinere Orte unserer Gegend bestanden also wohl bereits, die meisten wurden

aber in dieser

fränkischen Zeit bis zum 10. Jahrhundert erst gegründet. So lassen bekanntlich

Orte mit der Endsilbe "-reuth" darauf schließen, dass zunächst der

Wald ausgereutet, also gerodet werden musste. Bei diesen Ortsnamen weist

meistens die vordere Silbe auf den ersten Kolonisten, den Vorarbeiter bei den

Rodungsarbeiten, der durchaus auch ein Slawe sein konnte, oder eben den Gründer

der Ansiedlung hin; Zogenreuth (Zudo oder Zugo), Troschenreuth (Drogo oder

Drosco) und Treinreuth (bei Thurndorf; Dragon) enthalten z.B. wohl slawische

Namen. Gunzendorf (Gunzo bzw. Gundeloh) scheint dagegen einen deutschen Gründer

zu haben, bei Degelsdorf und Dammelsdorf ist dies noch offen. In diese Zeit vor

dem Jahre 1000 fallen auch die Ortsgründungen von Hopfenohe

(Ache, d.h. Bach,

an dem Hopfen, wahrscheinlich wilder, wuchs) und Hagenohe

(Ache am Hagen, d.h.

am Dornbusch), (Unter-) Frankenohe (heute im Truppenübungsplatz Grafenwöhr)

weist noch direkt auf die Franken hin.

"Zwar war bei jeder größeren Burg eine Kapelle und ein Priester, aber das

Heidentum dauerte doch immerfort, zumal in den abgelegenen und waldreichen

Gegenden. ... Der Presbyter streute zwar seinen Samen aus, aber im wilden Gestrüpp

und steinigen Grund gedieh keine Frucht. Die Jagd auf Hirsch und Auerhahn war

ihm vergnüglicher und ergiebiger, als die Seelenjagd. Mit Pfeil und Lanze wußte

er besser umzugehen als mit dem Buch der Bücher." (9) So urteilt Köstler

über diese fränkischen Missionierungsversuche ab dem 6. Jahrhundert, bei denen

wohl nicht allzu viel vom Christentum hängen blieb bei unseren Vorfahren.

Die "Apostel Bayerns"

"Die Wirksamkeit der irofränkischen Mission ist schwer abzuschätzen,

zumal aus Baiern keine frühmittelalterlichen Quellen vorliegen, die den Versuch

gemacht hätten, die Erinnerung an diese Männer wachzuhalten. Vermutlich war

ihr Wirken erfolgreicher, als dieses Schweigen annehmen läßt." (8)

"Freilich wird man im Bayern des 7. Jahrhunderts noch kein schlackenreines,

innerlich erlebtes Christentum suchen dürfen. Richtige Bauernart hält zäh am

Hergebrachten, spürt kaum einen Drang, von heut auf morgen den Väterglauben zu

wechseln, und Christliches und Heidnisches mochten oft in seltsamer Wirrnis nebeneinander stehen."

(10) So ist es auch nicht verwunderlich, dass im ältesten bayerischen

Gesetzbuch, der "Lex Baiuvariorum" um 630, ein Kapitel vom Verhexen

der Äcker und Felder handelt.

"Der breite Durchbruch des Christentums, der Bayern in ein geistliches Land

umzuprägen vermochte, scheint sich allerdings erst um und nach 700 vollzogen zu

haben, nicht zuletzt durch das Wirken der drei 'Apostel der Bayern', nämlich

der Abtbischöfe Emmeram,

Rupert und

Korbinian." (11)

|

Jan Pollack,

der wichtigste Münchner Maler

des ausgehenden Mittelalters,

fertigte 1489 die Altartafel mit dem

Bärenwunder

des heiligen Korbinian

für den Dom

von Freising. |

Das Gedächtnis der "Apostel der bayern"

halten insbesondere die Bischofsstädte Regensburg, Salzburg und Freising bis heute in hohen

Ehren. Jedoch "die Missionare ... haben mit den Bayern ihre liebe Not, es

bedarf etlicher Anläufe und kostet einigen Predigern das Leben." (5) Der

hl. Emmeram starb z.B. um 683 bei München den Martertod.

Die angelsächsischen Missionare

Durch die iro-schottischen Mönche und die Abtbischöfe war zwar das Christentum

in weiten Teilen Bayerns eingeführt worden, eine innerkirchliche Organisation

und vor allem eine engere Verbindung mit Rom aber bestand zunächst nicht.

"In dieser Situation kamen angelsächsische Missionare zu Hilfe und führten

den entscheidenden Wandel herauf. Die Missionierung der angelsächsischen Kirche

selbst hatte Ende des 6. Jahrhunderts gleichzeitig von Rom aus auf Initiative

Papst Gregors I. und durch iroschottische Mönche eingesetzt. Trotz zeitweiliger

Spannungen war daraus eine fruchtbare Verbindung von irischer

asketisch-monastischer Frömmigkeit und römischem Geist entstanden. Wie die

Iren von Missionseifer erfüllt, entsandten die Angelsachsen ihrerseits

Missionare, die sich auf dem Festland der Reinigung und Festigung des gallofränkischen

Christentums widmeten" (12)

|

Bonifatius,

Apostel der Deutschen

"Er

war der größte

der angelsächsischen Festlandsmissionare,

einer der

bedeutendsten

abendländischen Schlüsselfiguren,

der Wegbereiter

der christlichen

Völkergemeinschaft

Europas." (7)

(Statue

am Dom

in Fulda)

|

Gemeint ist der angelsächsische

Benediktinermönch Winfrith, besser bekannt unter dem ihm 719 vom Papst verliehenen

Namen Bonifatius (geboren um 672 in Wessex in Südwestengland, 732 Erzbischof

ohne festen Sitz und 737 Päpstlicher Legat für Bayern, Allamannien, Hessen und

Thüringen, also das gesamte ostfränkischen Missionsgebiet, 747 Erzbischof von

Mainz, als Märtyrer gestorben 754 im friesischen Dokkum, bestattet im Dom von

Fulda). Seine Bedeutung liegt dabei weniger in der Missionierung Deutschlands,

als vielmehr in seiner reformierenden und organisatorischen Tätigkeit.

|

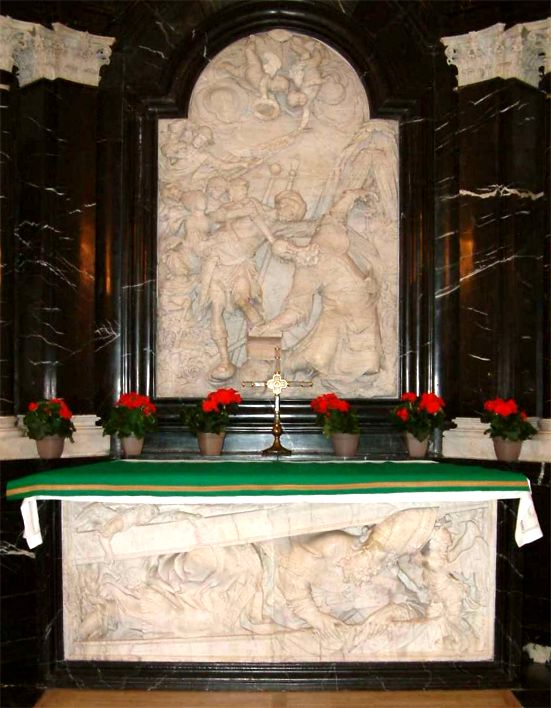

Das Bonifatiusgrab

in der Krypta

des Fuldaer Domes

ist

sozusagen

das Nationalheiligtum

der deutschen Katholiken.

Fulda ist auch der Sitz

der deutschen Bischofskonferenz.

|

"Bezeichnend für das englische

Mönchstum in jener Zeit ist die Gefolgschaftstreue, welche die völlige Hingabe

an Christus als den höchsten König und Richter verlangt. Darum auch ziehen

nicht nur einzelne aus, um den Heiden das Evangelium zu bringen, es sind

vielmehr oft ganze Familien, die dem Rufe des Herrn folgen und als Missionare in

ferne Länder auswandern. So ist Bonifatius der Anführer einer ganzen

Sippe, zu der manche der bekanntesten angelsächsischen Glaubensboten gehören.

Auch Lioba war mit ihm verwandt." (17, Seite 49) Lioba

von Tauberbischofsheim (um 700, bis 782), wie sie oft genannt wird, wird

besonders verehrt in den Diözesen Fulda, Würzburg, Mainz und Freiburg i.Br..

In Nürnberg ist die Filialkirche St.

Lioba der Pfarrei St. Bonifaz

ein kleines, sehr ansprechendes

neuzeitliches Gotteshaus.

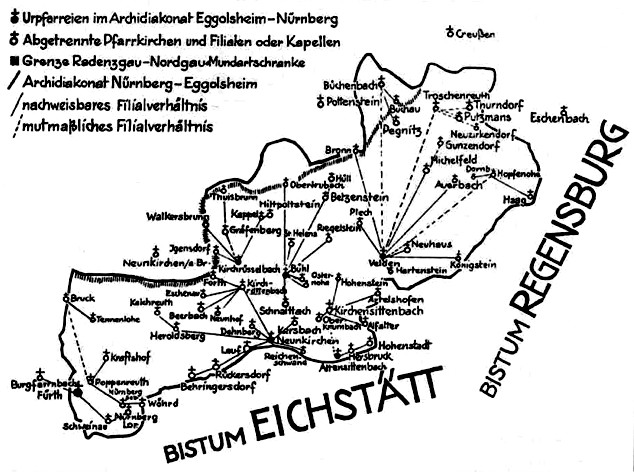

Errichtung von Bistümern in Bayern

Bonifatius gelang es mit Hilfe von Herzog

Odilo (vor 700-748), den Auftrag von Papst

Gregor

III. (amt. 731-741) zur kanonischen Errichtung von

Bistümern in Bayern zu erfüllen. So wurden

739 die Bistümer

Regensburg,

Freising,

Passau (hier gab es allerdings schon den

zwischen 731 und 738 vom Papst geweihten Bischof Vivilo) und Salzburg

kirchenrechtlich gegründet und ihre Grenzen festgelegt. 741 kam

Würzburg dazu,

und weitere drei Jahre später wurde der Angelsachse Willibald erster Bischof

von Eichstätt; beide Bistümer gehörten zur Kirchenprovinz bzw. zum Erzbistum

Mainz.

Papst Leo III. errichtete 798 eine eigene bayerische Kirchenprovinz mit

dem Erzbistum Salzburg und den Bistümern Regensburg, Passau, Freising und

Säben

in Südtirol.

Unsere drei Nachbarbistümer Regensburg, Würzburg und Eichstätt entstanden

also etwa bereits ein Viertel Jahrtausend vor Bamberg.

Das Bistum

Bamberg, zu dem auch das oberpfälzische Auerbach gehört,

wurde erst 1007 von Kaiser

Heinrich

II. (um 973-1024; König HRR ab 1002; Kaiser 1014-1024)

gegründet.

|

Der Bamberger Kaiserdom

St. Peter

und St. Georg

stammt

in seiner

heutigen äußeren Form

aus dem 13. Jahrhundert.

Er ist die Bischofskirche

der Erzdiözese Bamberg. |

Im Dorf Lindenhard, so meint Joseph Köstler, trafen sich damals die Bischöfe

Burkhard von Würzburg und Willibald von Eichstätt, um zusammen mit Bonifatius

die Grenzen ihrer Diözesen festzulegen. (13) Dabei wurden teils die Quell- und

Einzugsgebiete der Flüsse berücksichtigt, teils die politischen Grenzen

zwischen dem um 725 unter Karl Martell entstandenen bayerischen Nordgau und den

alten fränkischen Gebieten Rangau und Radenzgau. - Dieses Treffen in Lindenhard hat wohl nie

stattgefunden, denn einer anderen Quelle nach trafen sich Bonifatius und

Willibald mit dem baierischen Adeligen Suidger anno 740 in Linthart bei

Mallersdorf! (18, Band I, S. 10)

Das nahe Troschenreuth lag im Radenzgau (in pago Ratenzgowe) und scheint sehr früh

christianisiert worden zu sein. "Auch darf ein anderer kirchlicher

Mittelpunkt nicht übersehen werden, der 1062 als Bestandteil des Königshofes

Forchheim bezeichnet wird und zudem hinüber die Ortschaften Trubach (St.

Lorenz) die Verbindung bildeten: in Troschenreuth ist eine St. Martinskirche;

Looshorn (I. 7) meint: 'sie könnte leicht die zweitälteste Kirche des Bistums

Bamberg sein, denn wir finden um 630 die Ostfranken auf dem Zuge nach Böhmen;

auch ist in jener Gegend Frankenohe gegründet.'" (14)

|

Nur mehr als Bild

bzw. Modell kann man

die alte Martinskirche

von Troschenreuth sehen.

Am 19. April 1945 kam es

nämlich nach Beschuss

der Ortschaft durch Amerikaner

zu einer Brandkatastrophe.

14 Wohnhäuser sowie

Kirche und Schule

wurden damals vernichtet.

In die 1949 erbaute

neue Martinskirche

kam die Inneneinrichtung

der bei der Erweiterung des

Truppenübungsplatzes

abgelösten Ortschaft

Hopfenohe.

|

Troschenreuth ist

demnach wohl die älteste christliche Gemeinde im früheren Dekanat Auerbach, von der

Looshorn weiter schreibt, dass es schon 788 einen eigenen Priester besessen habe.

Troschenreuth und Thurndorf kamen damals zum Stifte Würzburg, der Rest des heutigen

Dekanats mit z.B. Pegnitz (Paginza) und Auerbach, beide im Nordgau (in pago

Nortgowe), sowie dazu u. a. auch Lauf, Betzenstein und Hersbruck, sollten zu

Eichstätt gehören. Diese Orte bildeten den nördlichsten und entlegensten Teil

der Diözese (Eichstätt), zu der auch die "Mutterkirche" in Velden (Feldun)

gehörte, von der bis herauf zur eigenen Pfarreierhebung die religiöse und

pfarrliche Betreuung Auerbachs ebenso wie die der anderen Orte der Umgebung

durchgeführt wurden.

"Velden war die Urpfarrei für das ausgedehnte

Waldgebiet beiderseits der oberen Pegnitz, eine karolingische Königskirche, die

bereits vor dem Jahre 912 dem Bischof von Eichstätt geschenkt wurde, in dessen

Bistum sie lag." (15)

Die Marienkirche in Velden

fand erstmals im Jahr 912 n. Chr. als karolingische Königskirche urkundlich

Erwähnung.

Der Ort Velden könnte sogar schon um 730 unter dem

Bayernherzog Odilo noch vor der fränkischen Besitznahme 744 als baierischer Königshof

gegründet worden sein.

"Im

Gebiet des Veldener Forstes, also dem ursprünglichen Sprengel der Pfarrei

Velden entstanden nun nicht weniger als 15 neue Pfarreien, die sich im Laufe des

12.-17. Jahrhunderts von ihrer Mutterpfarrei trennten." (15) Für unsere nähere

Heimat seien genannt:

1121 Michelfeld

1476 Neuhaus

1144 Auerbach

1480 Königstein

vor 1430 Gunzendorf

1662 Hartenstein

Troschenreuth

und Thurndorf sind bei Schwemmer und hier bei Schnelbögl (16) ebenfalls der

"Mutterkirche" Velden zugeordnet, während Looshorn und Köstler beide

Pfarreien als älter ansehen.

verwendete und

weiterführende Quellen

| 1 |

Neubig

Johannes, Auerbach, die ehemalige Kreis und Landgerichts-Stadt, Auerbach

1836 |

| 2 |

Wolf/Tausendpfund, Pegnitz -

Veldensteiner Forst, Erlangen 1986 |

| 3 |

Rahner/Vorgrimler, Kleines

Konzilskompendium, Freiburg 1966 |

| 4 |

Köstler Joseph, Auerbachs

Kirchen- und Schulgeschichte, Band I von 27 handgeschriebenen Bänden,

Auerbach um 1900 |

| 5 |

Nöhbauer Hans, Die Chronik

Bayerns, S. 38 ff |

| 6 |

Mann Golo, Propyläen

Weltgeschichte, Band 4, S. 504 |

| 7 |

Franzen August, Kleine

Kirchengeschichte, S. 131 ff |

| 8 |

Dannheimer/Dopsch, Die

Bajuwaren, S. 283 |

| 9 |

Köstler, Joseph,

Troschenreuth, Bd. 23 S. 47 ff |

| 10 |

Hubensteiner, Benno,

Bayerische Geschichte, S. 35 ff |

| 11 |

Hausberger, Karl, Das Bistum

Regensburg, Band I, S. 7 |

| 12 |

Kötting, Bernhard, Kleine

deutsche Kirchengeschichte, S. 33 |

| 13 |

Köstler,

Joseph, Auerbachs Kirchen- und Schulgeschichte, Band I, S. 8, 92 f |

| 14 |

Schlund, Johann, Besiedelung

und Christianisierung Oberfrankens, S. 76 |

| 15 |

Schwemmer, Wilhelm, Velden a. d.

Pegnitz, S. 66 f |

| 16 |

Schnelbögl, Fritz, Auerbach

in der Oberpfalz, S. 41 |

| 17 |

Ruf, Walther, Das erste

Diakonissenhaus in Deutschland - Lioba, Mitarbeiterin des Bonifatius, in

Christus unterwegs nach Deutschland, München 1963 |

| 18 |

Baumeister, Richard u.a.,

Das Bistum Eichstätt in Geschichte und Gegenwart, Eichstätt 1991 |

letzte Bearbeitung dieses Artikels am 29. Juli 2025

|

Für Ergänzungen, Korrekturen usw.

bin ich sehr dankbar.

Hier können Sie mich erreichen!

|

|

|