|

| |

Die Pfarrei Haag

Zur

Pfarrei Haag, die erst 1876 selbständig wurde, gehörten bis zur Auflösung

1938 auch die Ortschaften Bergfried,

Dorfgänlas, Dörnlasmühle, Hammergänlas und

Hebersreuth. Bis zu jenem Jahr hatte Haag ja über Jahrhunderte als Filiale zur Pfarrei Hopfenohe

gehört.

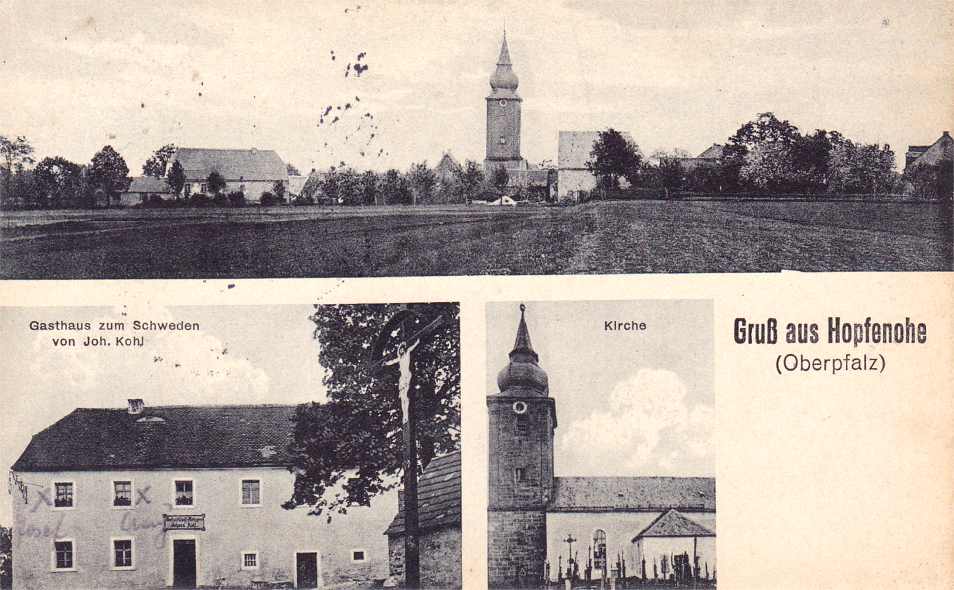

Über

Jahrhunderte gehörten die Katholiken von Haag zur Pfarrei Hopfenohe, und

hatten dort ihre Kirche und ihren Friedhof. (Foto aus 1)

Haag

und Hopfenohe

Das Verhältnis der Hocher zu ihrer Pfarrei in Hopfenohe scheint nicht

besonders gut gewesen zu sein. Josef Köstler,

dessen Bruder Franz Seraph 1866 als Kaplan von Hopfenohe Seelsorger für Haag

war, meint dazu in seiner blumigen Sprache: "Die Verbindung Haags

mit Hopfenohe war keine natürliche, und nie fühlten sich die Bewohner von Haag

hingezogen zu ihrer Pfarrkirche und nie arrangierten sie sich mit dem übrigen

Pfarrvolke. Wer die weite Entfernung beider Orte, den schlechten Weg, die hohe

Lage, das rauhe Klima und die riesigen Schneewehen, die den Kirchgang so

beschwerlich machten, kennt, wird die Abneigung der Filialisten zur Mutterkirche

begreifen. Dazu kam noch die Eitelkeit der Haager Filialisten, die als

Handwerker und Bürger sich einen höheren Rang als die Bauern einbildeten und

in der Kirche allerlei Vorrechte anstrebten. Die eitle Tochter schämte sich

ihrer bäuerlichen Mutter und suchte sich ihrer Vormundschaft möglichst zu

entziehen. Die beleidigte Mutter machte aber der arroganten Tochter keine

Konzessionen und hielt sie, wenn sie sich ungebärdig zeigte, um so straffer am

Zügel. Auf diese Weise bildete sich zwischen Sankt Peter (Anm.: Pfarrkirche in

Hopfenohe) und Sankt Veit (Anm.: Filialkirche in Haag) ein liebloses Verhältnis,

wie es oft zwischen Stiefeltern und Stiefkindern bemerkbar ist. Und wie die

Stiefkinder durch böse Nachbarn gewöhnlich auch noch gegen ihre Eltern

verhetzt werden, so wurden auch die Haager Filialisten in ihrem Widerstand gegen

Hopfenohe stets gestärkt durch die Bamberger Obrigkeit in Vilseck. Dieses Verhältnis

blieb Jahrhunderte hindurch bestehen und führte erst spät zur Trennung und zur

Selbständigmachung der Haager Kirche." (2, Seite 376)

Die Hocher hatten einen weiten Weg von gut 6

km, wenn sie in ihre Kirche nach Hopfenohe wollten. Auch die Höhenlage der

beiden Orte ist zu beachten: Haag lag 442 m über dem Meeresspiegel, Hopfenohe

dagegen gut 100 m höher auf immerhin 557 m. Wenn z.B. in Haag nur eine ganz

dünne Schneedecke lag, türmte sich das weiße Element in Hopfenohe schon fast

meterhoch auf. Hopfenohe war wegen seiner hohen Lage bekannt für sein raues

Klima und für seine schneereichen und langen Winter.

So schreibt Köstler an andrer Stelle Köstler

über die häufigen Beschwerden der Haager Gläubigen: "Unter ihren Klagen

war am berechtigtsten jedenfalls jene, die den weiten beschwerlichen Weg betonte

u. auseinandersetzte, daß wegen weiter Entfernung der Pfarrkirche u. des

Pfarrers u. wegen des im Winter unpassierbaren Weges ein Kirchbesuch, eine Taufe

oder Provisur (Anm.: Versehgang, früher auch letzte Ölung

genannt, heute Sakrament der Krankensalbung) oft wochenlang nicht möglich

sei, daß alte gebrechliche Leute monatelang keinen Gottesdienst beiwohnen können,

daß schwächliche Kinder nicht selten ohne Taufe u. sterbende Personen ohne

Wegzehrung verscheiden müssen, daß man im Winter die Leichen häufig nicht

nach Hopfenohe bringen kann u. wochenlang im Hause behalten muß u. daß sich

schon viele Filialisten auf dem Kirchenweg oder bei Leichenbegängnissen durch

den tiefen Schnee u. rauhen Wind schwere Krankheiten u. selbst den Tod zugezogen

hätten." (3, Seite 104)

Eigenes

Frühmessbenefizium 1487

Nach jahrelangem Drängen der Hocher genehmigte am 3. Oktober 1487 der Bamberger

Fürstbischof Heinrich III. Groß von Trockau (reg. 1487-1501) eine Frühmesse

in der Kapelle des hl. Veit in Haag. Erster Benefiziat wurde der Geistliche Erhard

Schmidt, der bis 1506 in Haag wirkte. Sein Nachfolger als Primissarius wurde

Erhard Faber, der das Frühmessbenefizium in Haag bis 1520 inne hatte. Der

dritte und zunächst letzte katholische Frühmessbenefiziat war dann bis 1530

Ulrich Reheböck. Wohnhaus des Benefiziaten war die Nr. 16, der spätere

Pfarrhof.

Die Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Auerbach hatte übrigens gleich

sieben Messbenefizien, die aber alle im 16.

Jahrhundert wieder untergingen.

|

Martin Luther

(1483-1546)

wollte die katholische Kirche reformieren.

Daraus wurde aber eine Kirchenspaltung.

In der Stadt Weiden fanden

die Gedanken Luthers 1522 Eingang,

Regensburg fiel 1525 von seinem Bischof ab,

und 1526 heiratete Abt Nikolaus

vom Zisterzienserkloster Waldsassen.

(Kupferstich von Lukas Cranach d. Ä., 1520)

|

|

Verwirrende

Glaubensverhältnisse

Haag blieb der Überlieferung nach etwas länger katholisch als die umliegenden

Orte. Der erste lutherische Pfarrer von Hopfenohe, Nikolaus Schöberlein (reg.

1530-49), war zwar offiziell auch für die Haager zuständig, denn diese

gehörten nach wie vor pfarrlich zu seinen Schäflein. Allerdings fühlten sich

die Bewohner von Haag seit jeher nicht recht wohl in der Pfarrei Hopfenohe,

weshalb ja auch 1487 ein eigenes Benefizium in ihrem Dorf eingeführt worden

war.

Anno 1554 musste der Bischof von Bamberg sein Amt Vilseck, zu dem auch Haag

gehörte, an die Stadt Nürnberg verpfänden. Diese führte sofort das

lutherische Bekenntnis ein.

"1554–1627 waren insgesamt 12 lutherische oder kalvinische Geistliche in

Haag, die sich Diener am Wort Gottes und seit 1576 Pfarrer

nennen. Der Pfarrer von Hopfenohe nennt sie aber Diacone

und Frühmesser. Diese protestantischen Geistlichen

hatten einen wackeligen Standpunkt, weil sowohl Bamberg

als auch die Pfalz das Besetzungsrecht in Anspruch nahmen. Ernannte der

Vilsecker Oberamtmann einen Geistlichen, so verjagte ihn der Auerbacher

Landrichter; besetzte aber die Pfalz den Seelsorgeposten

zu Haag, entzogen die Vilsecker Behörden dem Geistlichen

viele Gehaltsteile. Eine Einigung war umso weniger zu

erzielen, als Vilseck nur lutherische, die Pfalz aber nur

kalvinische Geistliche dulden wollte.

Zum Seelsorgebezirk Haag gehörten nur die beiden Orte Haag und Bergfried, und diese

blieben mit der Taufe, der Hochzeit und dem Begräbnis bei der Mutterkirche Hopfenohe.

Erst seit 1577 durfte der Haager Diakon in der Kirche des St. Veit taufen und

ein eigenes Taufbuch führen. Anno 1614 bekam Haag auch einen eigenen Friedhof neben

der Kirche und war nun ganz und gar selbständig und von Hopfenohe unabhängig."

(4, Seite 538)

Parallel zu dem umfassenden

Glaubens- bzw. Konfessionskrieg

in der Reformationszeit

wütete bereits seit 1618 auch in unserer Heimat

der schreckliche Dreißigjährige

Krieg.

In seinem Verlauf nahm im Herbst

1621

der Führer der katholischen Liga,

Herzog Maximilian

von Bayern (Bild),

mit seinem obersten Feldherrn Tilly

die Oberpfalz für den Kaiser in Besitz. |

|

Maximilian,

der schon 1623 von Kaiser Ferdinand

II. (reg. 1619-37) die pfälzische Kurwürde erhalten hatte, bekam am 22.

Februar 1628 die Oberpfalz und die rechtsrheinische Unterpfalz

als Pfand für seine Kriegskosten. Ihm war sehr daran gelegen, in seinem neuen

Land möglichst schnell wieder den katholischen Glauben einzuführen.

Zentrum der Rekatholisierung unserer

Oberpfalz war die Regierungsstadt Amberg, und dort waren die Jesuiten

federführend damit beauftragt.

Hopfenohe und Haag 1626

wieder katholisch

Nach Auerbach kam 1625 Ulricus Faulmüller, dessen Bild im Chorraum der Spitalkirche

hängt, als erster katholischer Pfarrer nach fast 100 Jahren. Ein Jahr später

wurde dessen bisheriger Kaplan Georg Molitor Pfarrer in Hopfenohe, zu dem Haag

nach wie vor gehörte. Das Haager Frühmessbenefizium wurde zunächst nicht mehr

besetzt, sondern dem Pfarrer von Hopfenohe übertragen. Erst 1722 wurde ein

eigener Kaplan in Hopfenohe installiert. Diesem war dann die Seelsorge in Haag

übertragen. Da er im Pfarrhof Hopfenohe wohnte, musste er praktisch täglich

nach Haag und zurück gehen, um dort Messe zu halten, Beichte zu hören, Kranke

zu besuchen usw. Es war also sicher ein recht beschwerliches Amt, denn auch in

Hopfenohe selber hatte der Kaplan ja noch zu tun.

Unter den zahlreichen Hopfenoher Kaplänen mit Seelsorgeauftrag in Haag

waren unter anderem auch Konrad Buhr aus Hagenohe

(1835), Joseph Kormann (1839-43) aus Nasnitz und

Franz Seraph Köstler (1866) aus Auerbach.

1877 wird Haag

selbständige Pfarrei

Zum 9. Mai 1877 wurde trotz heftigen Protestes seitens des Hopfenoher Pfarrers

Johann Schmitt Haag eigenständige Pfarrei. Erster Pfarrer wurde der bisherige

Auerbacher Kaplan Johann Scherlein (reg. 1877-99). Ihm folgte Paul Unterburger

(reg. 1899-1904), der danach nach Neuhaus an der Pegnitz ging. Danach waren

Konrad Hermann (1904-13), Ernst Deinzer (1913-31), Josef Euringer (1931-36) und

Ludwig Wimplinger (1936-38).

1.jpg) |

Der letzte Pfarrer von Haag

war Ludwig Wimplinger (1936-1938),

der u. a. 1950 bis 1963 Pfarrer

in Neuhaus

an der Pegnitz war.

(Sterbebild aus 5)

|

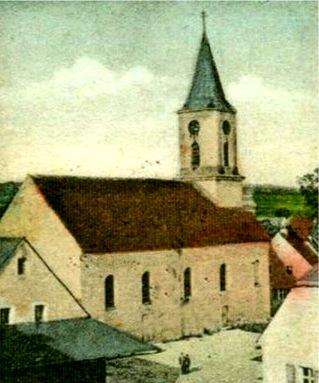

Die Kirche in Haag

Eine Kapelle gab es in Haag natürlich schon sehr früh. Wie sie aussah, ist nicht bekannt.

Schon 1487

war in Haag ja eine Frühmesse gestiftet worden, die jeweils von Benefiziaten

wahrgenommen wurde. Es muss sich also schon um eine größere Kapelle gehandelt

haben, weil sie ein eigenes Messbenefizium hatte. 1722 wurde dieses Benefizium

in eine Kaplanstelle umgewandelt, die aber weiterhin der Pfarrei Hopfenohe

zugeordnet blieb.

Die 1938 bei der Ablösung des Ortes im Zuge der Erweiterung des

Truppenübungsplatzes Grafenwöhr aufgelassene Kirche in Haag war erst 1868

durch den Bamberger Erzbischof Michael von Deinlein (reg. 1858-75) geweiht

worden.

|

Dieser weitgehende Neubau

war Mitte des 19. Jahrhunderts

notwendig geworden,

weil bei einem Großbrand 1848 (24. Juli)

zusammen

mit 42 Wohn- und 110 Nebengebäuden

auch die alte Kirche

ein Raub der Flammen

geworden war. |

.jpg)

Über

die weiterhin dem hl. Vitus

geweihte

Pfarrkirche Haag

heißt es:

„Einfacher Bau

des 18. Jahrhunderts,

modern romanisch

nach Osten

erweitert und modern romanisch

eingerichtet.“ (6, Seite 52; Foto aus 6)

1ak.jpg)

In

diesen Ortsplan von Haag (5, Seite 105) habe ich zur besseren Orientierung die

Kirche St. Veit (HNr 40) gelb, das Pfarrhaus (HNr 16) rot, die Schule (HNr

41) grün und den Friedhof blau eingezeichnet. Das Bächlein Frankenohe fließt

hier fast diagonal von links oben (Nordwesten) nach rechts unten (Südosten).

Etwas weiter südwestlich davon lief fast parallel zur Frankenohe die

Reichsstraße 85, deren Verlauf auf dem Luftbild

noch gut zu erkennen ist.

Bei

der Kirche von Haag stand auch das Kriegerdenkmal. Es wurde nach dem Verlassen der

Ortschaft abgebrochen und in Sorghof wieder neu aufgebaut. Dort erinnert es noch

heute an die Gefallenen und Vermissten von Haag und Langenbruck.

k.jpg) |

.jpg) |

Links

das Ehrenmal an seinem alten Standort in Haag (Foto aus 8) und rechts daneben in Sorghof

(Foto aus 9).

Nach

der Absiedlung der Haager wurde die Kirche im Mai 1938 aufgelassen und

deren Einrichtung wie die Menschen in alle Winde zerstreut: die Glocken kamen

nach Johannisthal (Ortsteil

von Windischeschenbach),

das Kirchengestühl nach Michelfeld und Sassenreuth,

die Altäre und die Kanzel nach Weingarts

bei Forchheim, die Orgel nach Forth (Gemeinde Eckenthal)

und die liturgischen Geräte nach Bamberg. (nach 7, Seite 113)

|

Dieser

schlichte Granitstein

mit Kreuz

und Aufschrift

"Haag Kirche - Church

1487-1938"

erinnert heute an die

uralte Kirche

St. Vitus

in Haag. |

k.jpg) |

Der

Haager Friedhof

Wie

die Gebäudereste der einst blühenden Ortschaft verfiel auch der Friedhof von

Haag allmählich: Die Grabsteine stürzten um, wurden von Wind und Wetter

zersetzt und von der Natur überwuchert. Nicht selten werden leider auch menschliche

Unvernunft und Zerstörungswut, ja Pietätlosigkeit vor den Verstorbenen, im Spiel gewesen

sein.

Im Jahre 1992 wurde dem weiteren und endgültigen Verfall des ehemaligen Haager

Friedhofs mit vereinten Kräften

Einhalt geboten: In einer gemeinsamen Aktion des Heimatvereins Grafenwöhr, des

Bundeswehr-Verbindungskommandos (seit 1997 DMV) und des Bundesforstamtes Grafenwöhr

wurde der altehrwürdige Friedhof von Haag gleichsam "generalsaniert".

Durch

diese beispielhafte Maßnahme wurde der Friedhof von Haag der Nachwelt

erhalten. Die alten und zum großen Teil kunstvoll gehauenen Sandstein- und

Granitgrabsteine wurden wieder gesetzt, und Friedhofsmauer und Eingangstreppe

ausgebessert bzw. neu angelegt. 1997 konnte auch ein neues Friedhofskreuz

aufgestellt und geweiht werden. (Fotos 2009)

|

Erstmals

gestattete 1992

der damalige US-Kommandeur

den Besuch

des Haager

Friedhofes.

Seither dürfen

- vor allem ehemalige Haager -

an

Allerheiligen bzw. Allerseelen

die Gräber ihrer Vorfahren

besuchen.

|

verwendete Quellen

| 1 |

Archiv Michael Hiller, Grafenwöhr |

| 2 |

Köstler, Joseph, Chronik von Hopfenohe, Band

XXV der siebenundzwanzigbändigen, handgeschriebenen Chronik, Auerbach um

1920 |

| 3 |

Köstler, Joseph, Chronik von Haag, Band XXVI

der siebenundzwanzigbändigen, handgeschriebenen Chronik, Auerbach 1920 |

| 4 |

Kugler, Hans-Jürgen, Hopfenohe - Geschichte

einer Pfarrgemeinde, Auerbach 1997 (Bezugsquelle) |

| 5 |

Archiv

Hans Winter, Rauhenstein |

| 6 |

Hager, Georg,

Die Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern,

Bezirksamt

Eschenbach,

München 1909 |

| 7 |

Griesbach, Eckehart,

Truppenübungsplatz Grafenwöhr,

Behringersdorf 1985 |

| 8 |

Archiv Armin Knauer,

Grafenwöhr |

| 9 |

Archiv

Wilhelm Ertl, Sorghof |

|

Stubenvoll, Johann, Aus der Chronik des Ortes

Haag, in Festschrift zum Wiedersehensfest der Alt-Langenbrucker u.

Alt-Haager, Sorghof 1954 |

|

|

letzte Bearbeitung dieses Artikels am 24. September

2012

|

Für Ergänzungen, Korrekturen usw.

bin ich sehr dankbar.

Hier oder unter 09643 683

können Sie mich erreichen!

|

|

|